Les poètes sont ainsi. Ils exigent l’adhésion totale de l’âme.

C’est pourquoi on a peur d’eux et on les oublie.

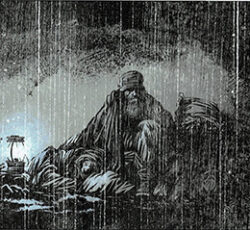

Et ils deviennent de grands nuages noirs dans le ciel.

Jean Éthier-Blais, Le Devoir, le samedi 14 avril 1979, p. 22.

Introduction

Pour le temps qu’il me reste à conspuer la réalité étrangère à mes rêves.

Passions

L’été de mes 15 ans, je séjournai aux États-Unis. Nous sommes en 1968 ; l’Amérique brûle : les émeutes raciales, la guerre du Vietnam, les assassinats de Martin Luther King et de Robert Kennedy, la contestation tous azimuts, sans parler de Mai 1968 en France. L’Occident se trouve alors en pleine crise sociale et culturelle.

Ma poésie est née sur une plage splendide de la baie de Chesapeake. À l’horizon, le soleil se reflétait vivement sur des poissons empoisonnés au cyanure par le rejet d’une usine de produits chimiques. Le paradis et la mort : puissante image fondatrice. De retour dans mon village, j’entrepris l’écriture de trois recueils de poèmes inédits intitulés Somme de colères, Peaux et Villes décantées qui reflétaient les visions inspirées par ce voyage initiatique dans la fureur et l’hallucinante urbanité de l’époque. Ces poèmes traduisaient mon amour de la terre et ma passion de la vie

Puis je retrouvai une certaine sérénité pendant mes études au cégep François-Xavier Garneau, où je publiai à compte d’auteur Paroles d’ici et L’Homme imminent. J’abordais alors la fragilité humaine aux prises avec la rugueuse réalité, tantôt avec tendresse, tantôt avec détachement, toujours avec lucidité.

Explorations

Après bien des tergiversations, Anticorps parut aux Éditions de l’Aurore. Plusieurs autres titres suivirent, touchant des explorations tant syntaxiques que philosophiques et scientifiques. Ainsi, je plongeai dans les langages décantés. Au seul profit de la vie à la recherche d’une évasion de l’espèce. Les concepts scientifiques et les métaphores se télescopaient. Les techniques formalistes brouillaient le discours classique avec d’étranges harmoniques de rupture et de capture de sens. Impressions et associations se défiaient, se contredisaient et créaient la praxis, c’est-à-dire le mouvement. Ainsi dépouillé de l’illusion de la réalité, le poème se joue à la fois de l’émotion et de la raison. Pour la plus grande liberté. Je voyais l’humanité ailleurs que dans sa banale sensibilité, en dévoilant ce qu’il faut découvrir avant de pourrir, avant de périr.

Évolutions

Après cet épisode scientifico-formaliste, j’entrepris un voyage jusqu’aux origines de la vie en auscultant l’évolution tout en suggérant une lecture ardente du présent. Présent rugueux du Désir de la productiondans lequel nos corps amoureux ne marchent que détraqués, en se détraquant sans cesse. À l’époque, je me demandais si nous étions les aveugles héritiers de nos gènes soumis aux matrices sensorielles et aux indéracinables stratégies biologiques. Aux impératifs incontournables de conservation et de reproduction, je répliquai avec une parole intemporelle.

Puis j’interrogeai le cosmos sous forme d’aphorismes et de saillies. Je voulais le poème loin de sa constante métaphorique et de ses figures imposées par la nécessité de l’instant. C’est alors que, dans Burgess, j’évoquai une faune surréaliste disparue. Il y a cinq cents millions d’années, cet écosystème d’une incroyable efflorescence se révélait poétique avant la lettre. Dès ses origines, la vie possédait tous les sens virtuels. « De merveilles sans nombre effrayer les humains », écrivait Racine. Je terminai mon voyage à Miguasha, où un puissant élan vital émergea, mouvement souverain qui arracha la chair à l’eau. Pour ensuite fouler la terre et le ciel, deux nouveaux espaces de liberté. Pour une autre danse du vivant. Dans ce cycle, je voulais partager l’émerveillement et le vertige face à l’insondable mystère de l’existence. Enfin, je continuai mon voyage poétique, philosophique et scientifique par la synthèse d’une seule phrase universelle.

Générations

Puis je m’interrogeai à savoir si la poésie… Cela faisait suite à une fougueuse conversation avec Gaston Miron, au carré Saint-Louis. Il m’affirmait que, sans la poésie, la science ne peut échapper à la science. Je lui rétorquai que, sans la science, la poésie ne peut s’évader de la poésie, car la vision doit dépasser la métaphore afin d’atteindre la suprême métamorphose. J’ai alors tenté de répondre à cette thèse prométhéenne. Pari difficile, voire impossible, à tenir. Parce que le poète doit taire la perpétuelle rumeur de l’Ego et de l’Autre, échos permanents de nos oscillations culturelles.

J’y suis allé, avec pour toile de fond, la théorie mathématique des catastrophes. J’ai coupé et retranché, biffé et raturé, gratté et décapé, déplacé et déporté. Je voulais enlever le vieux vernis du sens commun tout en procédant à une intense compression sémantique. Il s’agissait de retrouver la vibration infinie de l’univers primordial. Au cours de ce dépouillement, je trouvai un équilibre précaire dans un métabolisme réduit à l’essentiel par un jeu minimal entre l’armature de la métaphore et l’architecture du verbe. Dans cette descente, sans cesse je réorganisais l’espace et le temps. Jusqu’à l’apparition d’une matrice polymorphe génératrice de nouveaux sens. Mais cette poésie portera-t-elle le principe de la prolifération ? L’authentique poème, tel un virus, détourne les fonctions émotionnelles et intellectuelles pour essaimer. Partout. Pour toujours.

Propositions

Après ces recherches en amateur enthousiaste, je constatai que j’étais en poésie parce que la vie est insuffisante. Parce que condamnée aux strictes lois de l’évolution. Depuis des milliards d’années, le rituel de la prédation détourne la finalité créatrice de la conservation et de la reproduction, perpétuant l’éternel cycle de la violence. Depuis ses premiers pas, l’humanité se plie au hasard de ses luttes, à la rude mais odieuse nécessité de la survie. Fatalement, elle est dans la nature comme l’eau est dans l’eau. Bref, la nature terrestre impose et… dispose.

Je cherchai la vie des mots au-delà de cette nature, métaphores arrachées à la force d’inertie de notre condition humaine, à la laideur tout à fait terrestre de savoir sa vie jamais pleinement vécue, toujours vaincue. Dans chaque poème, je proposais des pistes et des avenues où l’humanité peut aller libre et nue, sans armes et sans alarmes. Avec, en tête, la lucidité de l’émerveilleur.

C’est ainsi que je continuai mon projet poétique de dire l’évolution, à jamais fasciné par l’incroyable complexité de la vie et de l’univers que j’ai cherchée dans ses formes, tant macroscopiques que microscopiques. Sans cesse je me suis inspiré de la science et de la philosophie pour en arriver à des visions poétiques, tout en déjouant à la fois la raison et l’émotion. J’ai tenté de provoquer une extrême tension entre le concept et la métaphore, tension qui révèle parfois les invisibles fluctuations quantiques d’où surgit la beauté inaltérée et inaltérable. Je voulais contempler ces moments d’éternité qui sont une solution magique à l’existence de l’humanité. Même si je sais que je ne pourrai jamais m’évader de l’espèce, comme le dit si bien Henri Michaux.

Décimations

La poésie est partout dans la vraie vie. Dans le temps immémorial comme dans l’espace sans fin. C’est le devoir du poète de la traquer sans cesse. Mais, avant tout, d’où venons-nous ? J’abordai cette lancinante question dans Retour à Burgess et Retour à Miguasha. Il y a près d’un milliard d’années, la conservation et la reproduction de la vie connurent un tournant décisif face à de terribles crises géologiques et biologiques. Mutations après mutations, la conservation déboucha sur la prédation, question de survie, tandis que la reproduction sexuée supplanta sa version asexuée. Ainsi, la vie « divergea » en créant l’Autre ; et la nature obligea la vie à se nourrir de la vie… afin de survivre. En quelque sorte, la vie devint l’ennemie de la vie.

De plus, l’évolution ne progresserait plus selon une diversité croissante, mais par diversification et… décimation, c’est-à-dire par élimination aléatoire. À ce jeu probabiliste, les survivants ne sont pas nécessairement les meilleurs mais les plus chanceux. Puis je m’interrogeai de nouveau. Où allons-nous ? L’intelligence humaine est-elle soumise à une sélection surnaturelle, dont les lois échappent à notre entendement ? L’humanité sent qu’elle n’est pas seule dans l’univers, désespère même de pouvoir parler un jour aux grands silencieux. Plus que jamais, elle ressent le poids de sa solitude face au ciel d’où descend toujours l’usure.

Enfin, qui sommes-nous ? Est-il possible de vivre en paix dans un même corps et un même cœur ? La réponse se trouve peut-être du côté de l’ataraxie, mot qui signifie « état d’une âme que rien ne trouble ». Cette période constitua une invitation au voyage astral, loin de mes petits malheurs terrestres.

Babelle

Et les petits comme les grands malheurs se retrouvèrent dans ma quadrilogie romanesque Babelle, dont les deux premiers tomes – Après le déluge et L’Escarfé – illustrent une réflexion sur le Mal. Le Mal à être avec l’Autre. Le Mal dans la nature. Le Mal dans la nature de l’Autre. Ils mettent en scène un personnage aux propos outranciers, pour ne pas dire orduriers, qui décrit en des termes abominables les dérives de la conscience coupable, dans un vortex verbal sous l’influence de rythmes musicaux contemporains.

Le tout s’ouvre sur un chaos, non sans analogie avec la genèse biblique et le début de la formation géologique de la Terre. Y abondent les références psychanalytiques à la prime enfance et à ses stades de développement. S’y affrontent le sacré et le profane dans des joutes rhétoriques qui témoignent de l’instable conscience humaine. Puis le flot verbal fait place à la séparation des éléments propres au discours traditionnel. D’où l’apparition d’une structure narrative classique avec la mise en place graduelle de l’organisation, de la hiérarchie, bref, du pouvoir. Mais ce pouvoir engendre encore et toujours du chaos. Qui se brisera, avec Américane, sur la plus grande puissance politique, économique et militaire de tous les temps. Le pot de terre se brisera-t‑il contre le pot de fer ? Après avoir gravi tous les échelons du Mal, je redescendis là où la poésie glorieuse de la liberté et les justes mots de l’amour vaincront les monstres innés de l’humanité. Et c’est alors que j’écrivis mon livret d’opéra Sous l’Éden, une ode à l’amour.

Dans ma tétralogie, je suis passé du tragique au comique, du dramatique au burlesque, de l’élégie au blasphème par l’entremise de visions poétiques et philosophiques. Mon écriture éclatée passa par les états multiples de la conscience afin d’amener le lecteur au-delà de la prédation et du pouvoir. Bref, il n’y a pas d’amour sans liberté, pas de liberté sans amour.

Communions

Comment agir face à la nature humaine lorsqu’elle nous parle au lieu de nous répondre ? Deviendrons-nous un jour plus grands que les siècles qui nous recouvrent ? Où se situe la vie dans la perpétuelle errance de l’humanité qui doute de son ombre comme de la nature de l’ombre ?

Dans Fiches anthropologiques de Caïn, j’abordai ces interrogations fondamentales soumises aux rudes lois de l’éternité. Puis je m’effaçai derrière les paroles souveraines que le temps laisse vivre, paroles cristallisées dans Silences et quelques éclats. Ou encore paroles soulevées jusqu’à l’empyrée dans Paysaux vastes espaces lumineux, dans lequel j’ai parlé de ma Beauce mythique aux prodigieuses élévations. Là, corps et cœur à nu, j’ai chanté et prié, pleuré et gémi. Dans ce lieu de toutes les mémoires, j’ai rappelé à mon cœur l’ancienne logique de mes joies et de mes larmes. Partout, je me suis souvenu. Partout, j’ai fui. Sobrement. Merveilleusement. Tout en cultivant une beauté qui ne sera jamais métabolisée.

Inspirations

Depuis l’aube de la conscience, l’humanité adresse au ciel prières et suppliques, peuplant les cieux de dieux étranges et de noirs présages qui nous obligent à un anthropomorphisme enfantin ou à la contemplation naïve de la nature. Comme le ciel ne répond jamais au mystère de l’existence, sans cesse nous sacralisons les êtres et les âges.

Dans Écrire. Le rêve de la réalité/La réalité du rêve, j’ai tenté de créer un univers onirique sans pouvoir. J’imaginai un lieu mythique où se mêlent la nature et les éléments dans une curieuse danse du vivant. La réalité peut-elle générer autre chose que des énervements suivis d’éternels épuisements ? La vie s’use-elle en vain dans la réification des êtres alors que le rêve commun peine à créer et à maintenir un regard neuf ?

Avec Dans la nuit blanche et noire, j’ai parlé de livres chargés de visions et de rêves propres à une élévation essentielle à la vie, tout en déboulonnant ceux d’auteurs pourtant fort talentueux. Dans les œuvres d’autrui, j’ai relevé tant les impasses que les dépassements nécessaires à la vie aux prises avec une nature dilapidant l’énergie créatrice. Ma lecture critique m’a permis de cheviller quelques mots fondamentaux dans l’atelier des rêves vrais.

Confessions

Finalement, à l’heure des confessions, tout et rien. Tout parce que nous portons une chair que nous n’avons pas choisi d’habiter. Rien quand la vie se termine en silence insupportable et en débris épars entre les strates géologiques de la Terre. Alors, seuls les fossiles témoignent du silence universel que la vie ne veut jamais reconnaître. Notre chair s’anime seulement dans le temps d’un amour et l’espace d’un rêve.

Nous habitons un temps ordinaire et un espace grégaire, sans rien savoir. Chez les anciens Égyptiens, les véritables confessions étaient négatives à l’heure de l’agonie. Chacun jurait n’avoir jamais commis quelque crime que ce soit, crimes qui, après la pesée des âmes, fermaient à coup sûr la porte du paradis à l’âme immortelle condamnée à être dévorée par le crocodile vert.

L’amour dans tout cela ? Marqué par l’espace et martelé par le temps, on le voit parfois passer dans certains corps glorieux et heureux de se réconcilier avec l’univers avant de renaître aux signes divins. Là, j’ai retrouvé « la réalité rugueuse à étreindre » (Rimbaud). Rugueuse car elle écharpe la chair avant de scarifier les mots dans un temps impossible à partager avec la nature indifférente à nos rêves. Et la vie puise parfois dans le cancer la force de renaître neuf après l’épuisement de tous les poisons. Puis je relevai des sens nouveaux supérieurs à l’espace et au temps, lesquels permettent de montrer à l’univers indifférent les mots neufs de la tribu.

Dans toutes mes agitations, j’ai tenté de créer le maître-mot éternel opposé à l’insupportable temps ordinaire et à l’espace du préau, sans quoi la vie ne naîtra jamais à l’extraordinaire, sans espoir de dépasser l’horizon.

Visions

Dilapider l’énergie créatrice n’est pas le but de la vie. Voir au-delà des rêves demeure la mission du poète. Les rêves seuls ne seront jamais des visions. Sans cesse ils se tissent des débris de la réalité pour obéir à une nature indifférente à notre destin.

La vie est œuvre magique, mais prisonnière des éléments inertes qui ont vu à sa naissance. Voilà pourquoi elle réagit toujours à tout ce qui l’entoure. Elle rêve, la vie. Elle essaie de s’évader quand nous regardons le ciel dans l’attente d’un sens à donner à l’univers. Et le poète l’accompagne ailleurs avec ses visions. Et cet ailleurs fait le lit au nouvel amour. Enfin, sur de nouvelles vies nous projetterons nos visions, les seules intègres qui ne devront plus rien au rituel de la prédation.

Échapper au piège de l’univers pour aller au-delà de la matière, voilà un programme qui a occupé ma vie de poète. Mais le poète peut-il apprivoiser l’éternité quand l’instant est plus grand que le temps ?

Affections

Amours/Mexico. Oui, à Teotihuacan j’ai vu ma poésie flotter au sommet de la pyramide du Soleil. Autour de moi, les personnes que j’ai aimées au cours de ma vie regardaient l’horizon, là où le soleil ne se couche jamais quand on sait voyager au-delà du rêve.

Conclusion

Pendant 54 années, j’ai tenté d’éloigner les lecteurs et lectrices des perroquets et des perruches salivant avec leur siècle. Oui, il faut aller ailleurs, au-delà des décors virtuels et des corps soumis à l’usure du temps, ce temps qui ne trépasse jamais.

Ici s’arrête ma poésie. Et c’est tout. Partout.