Je le reconnais d’emblée, je ne connais pas grand-chose aux Indiens d’Amérique. Je ne parle pas ici de connaissances superficielles, des quelques notions d’histoire, de géographie ou d’ethnologie mâtinées de folklore glanées dans les livres, les films, particulièrement la littérature et le cinéma western dont j’ai la passion.

Non, je parle de l’Indien d’aujourd’hui, ou de l’Amérindien, comme on dit maintenant, qui habite, pas loin d’ici, sur le même territoire que moi, et dont les médias me renvoient de temps en temps une image virtuelle, déformée et tendancieuse, de déchéance : des réserves misérables jonchées de carcasses de voitures rouillées, l’alcoolisme, la pauvreté, la violence ; ou de révolte et de délinquance : crise d’Oka, Warriors maffieux, trafics illégaux. Rien de bien édifiant, quoi Heureusement, il y a la littérature qui, quand elle est authentique, sait sonder l’âme des peuples et communiquer au lecteur étranger une parcelle de la vie de l’autre dans sa singularité, sa différence et son humanité. Deux collections françaises sont entièrement consacrées aux Indiens d’Amérique et, chose rarissime, publient des romans. Les éditions du Rocher proposent la collection « Nuage rouge », dirigée par Olivier Delavault qui a retenu, entre autres, les œuvres romanesques de Frank Waters, Forrest Carter, N. Scott Momaday, tandis que les éditions Albin Michel nous offrent les romans de James Welch, Susan Power, Leslie Marmon Silko, dans la collection « Terre Indienne » dirigée par Francis Geffard.

Vies sans issues

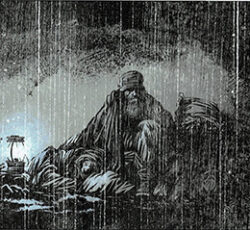

James Welch est né en 1940, sur la réserve de Browning au Montana. Il appartient à la tribu des Pieds-Noirs. Son premier livre, L’hiver dans le sang1, paru en 1974, a reçu un accueil enthousiaste de la critique et du public. L’histoire est racontée par un jeune Indien (jamais nommé) qui vit sur la réserve Blackfeet du Montana. Cette absence de patronyme est significative ou à tout le moins représentative de sa vie errante faite de petits riens quotidiens, de beuveries, de bagarres et de coucheries diverses avec des femmes de rencontre qu’il oublie rapidement. Rien d’exaltant dans ces tranches de vie présentées à travers des dialogues un peu délirants, pour ne pas dire déconnectés et une narration syncopée répartie dans des chapitres de longueur très inégale. Seul point de repère dans cette existence plutôt médiocre du narrateur : le souvenir obsédant de son père mort de froid dans un fossé et de son frère aîné disparu à l’âge de 14 ans. Un livre déroutant qui ne se laisse pas facilement apprivoiser

La mort de Jim Loney2, ou chronique d’une mort annoncée, du même James Welch est une sorte de version amérindienne de L’étranger On ne peut s’empêcher de faire le parallèle (qui est peut-être voulu ) entre les deux romans. Comme Meursault, Jim Loney (Loney signifie solitaire), métis abandonné par ses parents, traîne ses angoisses existentielles dans les rues de Harlem, un trou perdu du Montana. Comme Meursault, il a une petite amie dont il apprécie à l’occasion la sensualité, et pour laquelle il éprouve quelque chose qui pourrait parfois passer pour de l’amour. Mais Loney ne se pense pas digne d’aimer et encore moins d’être aimé, que ce soit par son amie Rhea, qui envisage de quitter la réserve en l’emmenant avec elle, ou par sa sœur Kate qui veut arracher Loney à son désœuvrement. Mais Loney, étranger au monde qui l’entoure et fataliste, résiste et marche droit vers l’issue fatale. Comme dans le roman de Camus, le héros de James Welch abattra quelqu’un dans des circonstances nébuleuses, coup de pouce du destin. Meursault tire sur un Arabe inconnu à cause du reflet du soleil sur le couteau de son assaillant. Jim Loney tuera Pretty Weasel, un ami d’enfance, au cours d’une partie de chasse improvisée. L’apparition inopportune de deux ours, un rayon de soleil éblouissant, un coup de fusil malheureux et le destin de Loney (comme le fut celui de Meursault) est scellé. Il ne cherchera d’ailleurs ni à se disculper, ni même à expliquer le caractère accidentel de son geste (mais l’est-il vraiment ?). Il prendra la fuite et connaîtra une mort brutale (tout comme Meursault avait accueilli l’échafaud avec une sorte de soulagement). Dans un style épuré et mieux maîtrisé que dans l’ouvrage précédent, James Welch trace un tableau de cette chute inéluctable. Loney, le Métis, est étranger au monde comme il l’est à lui-même : malgré quelques tentatives pitoyables, il ne parviendra jamais à relier entre elles les différentes parties de son existence. On aura deviné que l’univers des romans de James Welch ne se révèle pas facilement et qu’on est ici à des années-lumière des récits héroïques du roman western. L’univers romanesque de James Welch se nourrit d’un quotidien déprimant, presque désespéré, et son œuvre a profondément marqué la venue d’écrivains amérindiens dans la littérature américaine contemporaine.

Regard sur le groupe

Danseur d’herbe3, le premier roman de Susan Power, nous plonge davantage au cœur de l’indianité. Originaire de la réserve de Standing Rock au Dakota du Nord, cette jeune Sioux a fait une entrée remarquée en littérature ; elle nous propose une étonnante fresque familiale, avec une galerie de personnages bien typés qui croisent le destin d’un jeune Sioux d’aujourd’hui, Harley Wind Soldier. À travers une série de chapitres dont l’action se situe à différentes époques (entre 1864 et 1982), chacun mettant en vedette un des personnages, elle nous propose un univers insolite où se côtoient le quotidien et la magie, le merveilleux et l’histoire, la narration alternant entre le il général, et le je intime. Tour à tour tragiques et comiques, les secrets et les drames des différents personnages sont évoqués à travers des générations d’individus sur lesquels pèse le poids de la tradition. Et tout ça n’est pas dénué d’humour On n’oubliera pas de sitôt les revendications féministes d’Alberta qui, à 70 ans, découvre le mot « orgasme » dans un ouvrage intitulé La joie par le sexe, et exige de Herod Small War, son mari, qu’ils atteignent ensemble le point culminant du plaisir ! Lequel Herod Small War, du haut de ses 76 ans de pudeur traditionaliste, en reste pour le moins ébaubi ! Plus que les œuvres de James Welch, trop existentielles, le roman de Susan Power entrouvre la porte sur l’âme indienne, sur un peuple, un mode de vie dans lequel la tradition a force de loi, où les esprits des ancêtres prédestinent les vivants. Il y a dans ce livre des passages que notre vision cartésienne du monde qualifierait de fantastiques mais qui dans la tradition amérindienne ne sont rien de plus qu’une manifestation courante des puissances (sur) naturelles ou du grand esprit Wakan Tanka.

1. L’hiver dans le sang, par James Welch, traduit de l’américain par Michel Lederer, « Terre Indienne », Albin Michel, Paris, 1992, 213 p. ; 24,95 $. (Titre original : Winter in the Blood, 1974.)

2. La mort de Jim Loney, par James Welch, traduit de l’américain par Michel Lederer, « Terre Indienne », Albin Michel, Paris, 1993, 251 p. ; 32,95 $. (Titre original : The Death of Jim Loney, 1979.)

3. Danseur d’herbe, par Susan Power, traduit de l’américain par Danièle et Pierre Bondil, « Terre Indienne », Albin Michel, Paris, 1995, 373 p. ; 47,95 $. (Titre original : The Grass Dancer, 1994.)