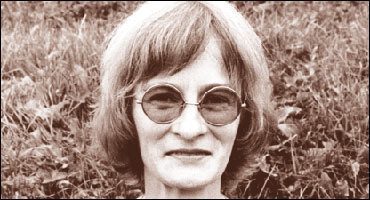

La poétesse québécoise Geneviève Amyot (1945-2000) s’est éteinte cet été. Un vibrant hommage lui a été rendu à l’Anglicane de Lévis, le 25 août dernier, auquel Nuit blanche a voulu s’associer en publiant intégralement dans les textes originaux de Luc Lecompte, romancier et poète, et de Paul Bélanger, poète et directeur littéraire des Éditions du Noroît.

Geneviève, comment parler de ton œuvre sans user des mots de la violence ? Les taire, ce serait méconnaître que ton texte est un corps extorqué aux noirceurs originelles, un corps donné à nous dans l’inquiétude et réduit « Au silence noir de ce cri impeccablement / muet1 ».

Pour bien t’entendre, sans doute faut-il avec toi décréter une origine et remonter très haut, très avant, dans ce lieu des fausses tranquillités, dans ce lieu de l’absence où déjà l’on bâillonne la première demande, celle de l’amour. Supplique qu’il semble pourtant si légitime de croire nôtre. « Nous sommes d’une même affection / manquante / Ou si grossièrement défigurée2 », déplores-tu.

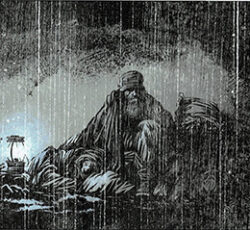

Au commencement est la mère et peut-être aussi la maladie, la fatigue de la mère qui créent du froid et de l’effroi. Origine austère que tu décris « manquante envahissant tout / et manquante3 ». Et toi, la petite chienne, la dernière de la portée, tu ne sais plus bien ta place dans cette chute au monde et ni pourquoi l’on t’a ainsi appelée du fond des ténèbres où la chaleur intime sécurisait.

Partout, ton texte s’offusque et s’insurge, car il ne s’agit plus de justifier l’injustifiable, de disculper cette gestation glacée. Tes pages crient l’extravagance de la rupture, inconsolables qu’elles sont de ce cordon ombilical qui meurt si excessivement, de cette chambre qui expulse, nie et bardasse soudain des désordres dans ta voix, dans ta fragilité. Cela même qui hachure tes phrases de césures animales et vibrantes.

Il ne s’agit plus de suppliques, mais de rage. Il s’agit d’évoquer, au plus près, l’irrévocable absence du premier baiser. Et ton poème se dresse. Et ton poème exige la proximité du corps, l’intimité de cette déesse assise, bien au centre du devenir impitoyable de ses seins séchés.

« Je te mettrai de force tes enfants dans la gueule4 », écris-tu. Et pourtant, comment le faire avec des petites mains d’enfant, avec cette incurable blessure que les mots ne parviennent pas à cautériser ? Tu adjures l’opacité compacte des chairs de ne pas tout obstruer, de faire un ventre ordinaire pour couvrir le vide autour de chaque main, autour de ce démesuré silence où se tasse une enfant et son babil. « Elle ne vaut pas / qu’on la regarde avec des yeux que l’on / marche vers elle avec de vrais pieds / qu’on la touche avec des doigts5 », dis-tu.

Devras-tu donc hurler qu’on voit enfin l’indifférence, qu’on reconnaisse que toute cette douleur n’est que répétition générale et qu’il faut tout reprendre du début ? Toujours, ton poème exige que l’on retourne dans le premier ventre et que l’on raie à jamais le mauvais brouillon que furent ces faux commencements. Mais, à tant insister pour retracer les vrais mots de l’origine, le texte le pressent, cela ne rime plus à rien. « On ne refait pas la laideur bousculée de l’enfance6 . »

Puis, comme des plantes salvatrices, des enfants ont poussé dans les mots. Des enfants ont jeté la maternité dedans tes flancs, rachat du corps et du désir. « Ils m’ont tant essentiellement / touchée / Tant prodigieusement que je puis / désormais constater mon visage / et mes yeux7 ». Une enfant dessine un corps-fleur pour qu’y vive sa mère et cela est un lieu vivant d’où parler. Les mots neufs n’ont rien ménagé ni de l’accueil ni des fruits cueillis à même ce corps maternel, merveilleusement inventé. Ces mots ont conscience de « tout le soin de la vie et de la mort qui toujours revient aux femmes8 », Ce sont des mots gigognes, remplis de dessins, de chairs d’enfants, elles-mêmes en gestation de toi. Et tu t’exclames : « Je ne sais plus qui brasse qui, c’est magnifique9 ».

Cependant, le poids ancien des mots vieux inquiète et gruge. S’immisce à nouveau la première absence, celle-là si froide qui refuse de toucher. « Il y a une vieille dame entre cette enfant et moi, c’est pour cela que je ne puis la saisir10 ». Ambivalent, le texte ne sait plus. « Par quelle indispensable mécanique / virons-nous ainsi le désir au dégoût11 », t’interroges-tu. Parfois, les mots s’angoissent, « désarroi face à la tâche de maintenir la vie12 ». Parfois, ils inventent un temps suspendu au désir même des enfants. Et tu t’arrêtes en eux, « fondue à ces rejetons multipliés, mère-monstre figée dans l’excès de ses magnificences13 ». Cette poésie enceinte est ta part intime, la chair essentielle de ton écriture. Et même dans tes derniers albums s’adressant aux « rêves gigoteux14 » des enfants, la petite chienne aura beau perdre sa portée le long de la voie ferrée, elle trouvera l’île, saura japper pour que des mains habiles sauvent ses petits, perdus dans ce lieu coupé de tout qu’est cette descente au monde toujours répétée.

Puis un jour, bien sûr, fatale et exorbitante, ce sera la mort. Et, plus intensément encore, celle-là de septembre et du grand tournesol jamais offert. Pourtant, dans la perte qui brise, étonnamment, tes mots trouvent une sérénité, même si tout cela ne laisse pas le temps de partager avec l’autre « ce que l’âge en nous nettoie et simplifie15 ». La mort, sembles-tu voir, est un chemin qui nous fait perdus et retrouvés. N’affirmes-tu pas : « tout s’accomplissait soudain de ce que nous n’avons pas été16 » ?

Bien sûr, dans cette inévitable rencontre, il y a une odieuse rupture qui pourrait sacrifier aux terreurs très anciennes, qui pourrait te retourner à ce poids très coupable d’être née, à cette défaite où les mots se taisent, épouvantés et impuissants. Mais tu ne parles pas de cela. Bien plutôt se profilent, à la fois, un consentement lucide à la solitude et une espérance à voir enfin tout corps complété. Pour rendre parfaite justice à cette lucidité, il faut maintenant nous taire et laisser ici toute la place à tes propres mots, à l’élan de ton poème :

« Qu’as-tu connu de la défaite ? Du silence ? Et le silence est-il toujours tant le silence ou un certain consentement à ceci que nous sommes seuls, absolument, et parfois profondément ensemble dans l’écoulement des heures, ensemble avec chacun sa même soif installant chacun, face à face, à côté de chacun son assiette, une invisible assiette jumelle dont nous ne disons rien, mais dont chacun nous attendons cet indispensable accomplissement, l’amour enfin. L’amour. Qu’est-ce donc que tant et tant nous voulons ? Refaire la symbiose de départ, forcer les refus antiques à cracher leurs dons ? Mais aussi être confirmés dans tout ce que nous sommes, complétés totalement dans ce que nous ne sommes pas, prendre, être pris, s’emboîter parfaitement, tenir ainsi sans faillir, jusqu’à ce qu’un dieu jaillisse, indubitable17 ».

Geneviève, nous n’abandonnons aucun de tes mots, ni les heureux ni les terrorisés, ni les violents ni ceux-là de l’accomplissement désiré. En eux, ce sont encore nos peurs que nous lisons, et ton insatiable appétit amoureux, nous le reconnaissons nôtre.

Aujourd’hui, nous voyons bien un siège vacant, mais nous ne craignons pas l’épuisement du poème, car, nous le savons bien, tes mots nous écriront encore demain.

1. Corps d’atelier,p. 41.

2. Ibid., p. 51.

3. Ibid., p. 16.

4. Dans la pitié des chairs, p. 13.

5. Corps d’atelier, p. 59-60.

6. Petites fins du monde, p. 10.

7. Corps d’atelier, p. 92.

8. Petites fins du monde, p. 16.

9. Ibid., p. 25.

10. Ibid., p. 86.

11. Corps d’atelier, p. 25.

12. Petites fins du monde, p. 19.

13. Je t’écrirai encore demain, p. 19.

14. Ibid.

15. Ibid., p. 12.

16. Ibid. p. 18.

17. Ibid., p. 96-97.