C’est en plein confinement, au temps pas très lointain de la pandémie, que Jacques Brault entreprend d’écrire l’essentiel de ce qui sera son dernier recueil. Durant quelques années, une longue maladie l’aura précédemment détourné de l’écriture. Ce sera pour saluer la mémoire de sa compagne de toujours, Madeleine, décédée en 2014, qu’il rédigera enfin À jamais1.

Le statut de ce livre posthume est tout à fait particulier. Il tient d’abord à sa nature, mais sa signature y est pour beaucoup. Bien entendu, en tant que tel, ce livre suffit amplement à susciter notre admiration, ses qualités intrinsèques correspondant à ce que sous la signature du poète nous avons depuis maintenant presque 60 ans l’habitude de lire. Mais sa plus-value en grande partie résulte aussi de la conjoncture qui fait que c’est en tant que chant du cygne que son auteur l’a signé. D’où notre émotion au moment de cueillir cette dernière gerbe de fleurs ainsi tendue par-delà la mort.

Non sans nostalgie, nous renouons aujourd’hui avec une voix d’outre-tombe. Toute une histoire nous revient en mémoire. C’est l’histoire des livres d’un auteur qui nous a accompagnés depuis si longtemps. Et voici que les poèmes, les aphorismes, écrits souvent dans l’esprit du haïku, les fragments et autres textes de ce recueil suscitent le désir de relire toute l’œuvre de Brault. Il y aura là des choses fragiles, des objets de tous les jours, des méditations, parfois un peu d’humour, de la mélancolie, des chemins perdus et retrouvés, des clochards et même de sympathiques épouvantails. L’intime et le quotidien apparaîtront dans un quasi-silence, dans un langage où les fleurs ne le cèdent jamais à la grandiloquence, où elles proviennent plutôt des champs et non des boutiques de fleuristes. Bien entendu, souvent nous serons en novembre. Nous y serons comme nous y sommes dans À jamais. L’automne y apparaissant dans une allégorie, alors que les pas du promeneur le conduisent tout au fond de son jardin. Désormais, vraiment, il n’y a plus de chemin. Le poète rassemble ses dernières pensées, ce sont des fleurs, ce sont des poèmes. Et quels poèmes !

Une quintessence tenant en peu de mots

Pour bien se faire entendre, Brault a depuis presque toujours usé de peu de mots. Dans À jamais, les poèmes sont brefs, sans compter la présence des nombreux aphorismes tous plus courts les uns que les autres. Les préfaciers de l’opuscule nous préviennent d’emblée : « On pourrait croire qu’il n’y a rien à présenter ici qui n’ait été dit ailleurs, mais est-ce bien le cas ? » Faut-il entendre que pour les préfaciers, on pourrait penser qu’il n’y aurait rien à présenter qui n’ait déjà été dit au sujet de la poésie de Brault ? Ou doit-on comprendre plutôt que certains pourraient croire que le poète d’À jamais n’avait à la fin de sa vie rien de nouveau à offrir, à savoir que ce qu’il avait à dire se trouvait déjà enclos dans ses œuvres antérieures ? Peut-on entendre les deux propositions à la fois ? Je crois que non. Brault, avec À jamais, a encore quelque chose à dire. Alors que le moment du départ semble imminent, l’heure est venue pour lui de moduler son chant. « Il s’agira d’un livre écrit dans l’adversité, à propos de la mort à laquelle il se prépare depuis un certain temps déjà. » Et les préfaciers d’ajouter : « Tout s’organise autour du silence, d’un état d’enfance irrépressible et créateur – ce que l’on nomme mélancolie – qui le met en errance, errance qui est au cœur de son œuvre ».

Cinq temps pour un adieu

C’est en cinq petits moments fragiles que le poète module son chant du cygne. Dans « Avec toi par le monde », le poète évoque tout discrètement l’épouse en allée. Est-ce elle, Madeleine, qui apparaît lorsque le poète écrit : « Elle s’est éveillée couverte de pétales perdus » ? Et elle encore, dans les vers suivants : « Elle s’enfargeait au seuil de sa maturité / aux prises avec une litanie étrange » ? S’adresse-t-il enfin à son épouse lorsqu’il écrit : « Et toi l’innommable mise / au secret d’un amour affolé / toi encore dont ne subsiste plus / que le bruit d’une porte / claquée pour toujours » ? L’un des deux exergues du recueil vient de Mallarmé. Dans un petit quatrain, le poète symboliste fait rimer le mot laine avec Madeleine. Il n’est pas exagéré de penser que le mot haleine, soit le dernier de la première section du recueil, rime de manière concertée avec le nom de la femme du poète. Ce poème, dont le premier vers se lit comme suit : « Morte elle a fini par s’endormir », est du reste l’un des plus émouvants du recueil.

C’est en cinq petits moments fragiles que le poète module son chant du cygne. Dans « Avec toi par le monde », le poète évoque tout discrètement l’épouse en allée. Est-ce elle, Madeleine, qui apparaît lorsque le poète écrit : « Elle s’est éveillée couverte de pétales perdus » ? Et elle encore, dans les vers suivants : « Elle s’enfargeait au seuil de sa maturité / aux prises avec une litanie étrange » ? S’adresse-t-il enfin à son épouse lorsqu’il écrit : « Et toi l’innommable mise / au secret d’un amour affolé / toi encore dont ne subsiste plus / que le bruit d’une porte / claquée pour toujours » ? L’un des deux exergues du recueil vient de Mallarmé. Dans un petit quatrain, le poète symboliste fait rimer le mot laine avec Madeleine. Il n’est pas exagéré de penser que le mot haleine, soit le dernier de la première section du recueil, rime de manière concertée avec le nom de la femme du poète. Ce poème, dont le premier vers se lit comme suit : « Morte elle a fini par s’endormir », est du reste l’un des plus émouvants du recueil.

La seconde partie s’intitule « Amitiés ». Elle comprend huit poèmes. Cinq d’entre eux comportent un exergue emprunté à un ou une poète qu’affectionnait Jacques Brault. On trouve ici le poème intitulé « Les myosotis », le premier écrit en 2011, après trois années de silence imposé par la maladie. « Celle qui va et vient » est quasi mallarméen. On se souviendra que l’auteur a consacré un essai à Mallarmé en 2017.

« Bref » suit. Sous l’égide de Buson, à qui cet exergue est dû : « Dans le vieil étang / une sandale s’enfonce / ah ! neige fondue ». Cette section regroupe une trentaine d’aphorismes. Là, comme partout ailleurs, se trouvent de jolies fleurs ; certaines sourient, d’autres font songer à de graves soucis. La lumière dialogue avec les ombres. « Dans les ombres grises se réfugie une lumière indécise. » Madeleine semble réapparaître dans un aphorisme où se lit une variation sur le titre du recueil : « Elle ne s’est pas tuée, elle s’est tue à tout jamais ».

L’avant-dernière section, « Clartés nocturnes », mêle poèmes en prose et propos sur la poésie. Dans certaines réflexions à teneur plus savante surgissent les noms de Derrida, de Paul-Marie Lapointe et de Virgile. Le ton est quelque peu cérébral. Brault était un érudit, un brillant intellectuel. Il ne se privait pas de penser. Les deux méditations poétiques relèvent de la confession et de l’intime. L’auteur parle de ce qu’il appelle des « instants bénis » : « Marcher seul dans la rue déserte, un soir d’hiver sans lune ». Il propose aussi un tableau des saisons dans lequel l’espérance se manifeste au-delà de la morte-saison.

Avec « Enfin », le recueil se clôt en peu de mots. Un seul petit poème occupe cette section. Il nous adresse un triste sourire. Il s’intitule « Virevolte ». Il est dédié « à ma tristesse ».

Où l’espérance affleure

À jamais est un titre qui ouvre et élargit la perspective du vivant, la locution adverbiale renvoyant à une durée qui se prolonge à l’infini. Fera écho à cette pensée d’éternité l’une des toutes dernières phrases de l’ouvrage : « De tout cela se compose notre très vive espérance ». Pour mesurer la portée de cet énoncé, il convient de le situer dans son contexte. Il apparaît à la fin de l’avant-dernier texte du recueil, lequel évoque, à travers l’allégorie du cycle des saisons, le processus même du vivant. Lorsqu’arrive l’hiver, « tout se dresse et se fige. La vie intuable se réfugie en son secret vital et attend. // De tout cela se compose notre très vive espérance ».

La foi procède d’une certitude, laquelle se ferme à l’idée de toute fermeture, de tout enfermement. Au-delà d’ici assurément adviendra un ailleurs meilleur. Telle est la posture du croyant, du moins de celui qui a la foi. Dans le texte de Brault, le grain meurt qui a été implicitement semé dans la « terre sèche » du printemps, mais c’est sans compter sur la renaissance qui l’attend. L’espérance qui n’affirme rien de manière péremptoire ouvre cependant à une telle attente. En poète qu’il était, Brault savait que comparaison n’est pas raison. On a beau filer une métaphore, l’espérance demeure la marque d’une certaine retenue en matière de foi.

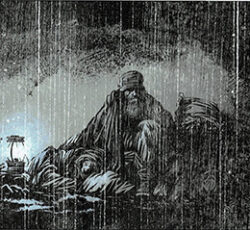

La main de Brault

Le poète dessinait. Son recueil comprend un peu plus d’une dizaine d’illustrations. Il va sans dire qu’elles agrémentent la lecture. La main de Brault traçait de petites abstractions dont certaines m’évoquent des fleurs. Dans une préface où d’une double voix se fait entendre une piété filiale, Emmanuelle, la fille du poète, et Paul Bélanger, anciennement éditeur du grand Jacques (et l’un de ses nombreux fils spirituels), jettent un éclairage aimant et fort précieux sur cette œuvre posthume. Les préfaciers nous rappellent que le poète a toujours soigneusement veillé au grain : « Jacques médite et ouvrage longuement ses textes, et ce dernier opus ne déroge pas de cette ligne ». Ils ajoutent cependant une information qui me laisse perplexe : « À jamais est présenté ici sous sa forme la plus achevée, établie dans le respect de la volonté de l’auteur exprimée de son vivant et à partir de notes et brouillons, des esquisses et dessins qui ont tous été retrouvés dans ses papiers personnels après sa mort ». Certains petits détails, bien qu’ils puissent éventuellement s’avérer importants, ne peuvent faire l’objet d’une présentation sommaire. L’édition des œuvres complètes aux Presses de l’Université de Montréal répond peut-être aux questions que je me pose. Ces dernières ont trait à la composition du recueil, et au degré d’implication qu’aura été celui de Brault dans le résultat final de l’opération. Cette composition porte-t-elle sa signature et la sienne uniquement ? Autrement dit, pouvons-nous prendre ce merveilleux recueil pour un ensemble en tous points conforme aux volontés de l’auteur ? À ses dernières volontés, lesquelles je n’en doute pas ont été respectées, n’en eût-il pas ajouté de nouvelles s’il eût vécu plus longtemps ? Ces questions ne changent rien à la lettre de chacun des textes que renferme le recueil. Elles touchent cependant le sens de l’ensemble. Autrement dit, le chemin qu’on nous propose ici est-il déduit à partir des notes retrouvées dans les papiers de l’auteur, est-il réinventé ? Enfin, qu’il le soit ou non ne modifie en rien notre perception globale, notre lecture. Quoique. Cette « Virevolte », dernier poème du recueil, est-ce l’auteur qui ultimement a décidé de nous l’offrir en quasi-pied de nez amusé, médusant ? Après le mot d’espérance, offrir comme dernière fleur du jardin un petit poème rimé à la manière enfantine d’un épouvantail de jardin, cela n’est pas rien. À cet épouvantail, sur sa belle tête de paille, j’ajoute un petit mot en guise d’hommage : Chapeau ! Monsieur Brault, nous vous aimerons à jamais.

1. Jacques Brault, À jamais, Le Noroît, Montréal, 2023, 104 p.

EXTRAITS

C’était à quelques pays des mortes-fontaines

Où le moindre jardin disparaît avec son jardinier

p. 22

Virevolte

À ma tristesse

Gagne ta solitude

là où rien ne t’élude

pour écrire un poème

mets un peu de crème

sur tes vieilles blessures

et autres salissures

n’appuie pas quant aux crimes

tu en feras des rimes

faciles passant outre

à la paille des poutres

p. 90

Automne, mon ami mélancolique,

merci pour tes chaleurs colorées.

p. 74

Le vent ralentit, s’arrête et disparaît

dans son propre vide.

p. 67

Là enfin tu songes : notre planète si naïve,

Mille fois violentée, elle reste belle, tu sais,

Heureuse de rien, donnée entière aux presque non-êtres

Qui en retour parsèment ses nuits de myosotis.

p. 50

Celle qui va et vient

Comment faire pour revenir ?

Roland Giguère

Fleur elle ne cueille insouciante

nulle haine nul amour fragile

beauté seulement et encore

oublieuse d’être telle précaire

entre bourgeons et fruit et si

déportée au bouquet légère

par docile nudité à la mort

oui absente ici ailleurs présente

toute confiante en sa tige coupée

pour lors flétrie et jetée racine

future d’un souci insouciant

p. 47