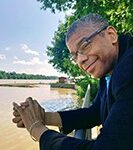

C’est décembre, un ciel lumineux brille sur Moncton. Je viens de passer les derniers jours à me laisser imprégner par l’œuvre de celui avec qui je m’entretiendrai durant la matinée. Comme moi, Christian Roy vit dans la capitale culturelle acadienne. Il fréquente des lieux que je fréquente et connaît des gens que je connais. C’est difficile à croire, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés.

Dans un café de la rue Saint-Georges, c’est un homme à l’œil rieur et au regard franc que je découvre, un . . .

Pour lire la suite, veuillez vous abonner. Déjà abonné(e) ? Connexion