La bande dessinée québécoise traverse une période dorée. Son essor s’observe notamment dans la veine documentaire.

D’emblée, pour une partie du public moins au fait de l’évolution du neuvième art, il convient de souligner qu’effectivement, il existe une BD pouvant être qualifiée de documentaire, au même titre que certains ouvrages ou films. Le spectre est large, puisque le documentaire comprend tout ce qui ne correspond pas à de la fiction.

Reportages, essais et carnets de tournage

Les éditions de la Pastèque sont, depuis la fin des années 1990, au cœur de la professionnalisation de la bande dessinée québécoise. En 2018, elles allient leur savoir-faire à celui d’Atelier 10 (qui publie entre autres le magazine Nouveau Projet) pour piloter la collection « Journalisme 9 », consacrée à la BD de reportage. Faire campagne. Joies et désillusions du renouveau agricole au Québec lance cette collection. Le sous-titre, déjà, constitue tout un programme ! Et l’album tient ses promesses. Il s’inscrit dans le créneau documentaire qui ne feint pas l’objectivité : par son ton engagé et le choix des nombreux intervenants, il constitue un plaidoyer contre l’agriculture industrielle polluante et le monopole de l’Union des producteurs agricoles. La démarche de Rémy Bourdillon n’en est pas moins journalistique et son essai est bien servi par le dessin réaliste mais stylisé de Pierre-Yves Cezard. Le reportage suivant, Se battre contre les murs. Un sociologue en centre jeunesse, jette un regard de l’intérieur sur un enjeu social qui nous interpelle d’autant plus qu’il touche les jeunes. « Journalisme 9 » distille les titres de loin en loin ; le troisième et le quatrième sont toutefois prévus pour 20241.

Les éditions de la Pastèque sont, depuis la fin des années 1990, au cœur de la professionnalisation de la bande dessinée québécoise. En 2018, elles allient leur savoir-faire à celui d’Atelier 10 (qui publie entre autres le magazine Nouveau Projet) pour piloter la collection « Journalisme 9 », consacrée à la BD de reportage. Faire campagne. Joies et désillusions du renouveau agricole au Québec lance cette collection. Le sous-titre, déjà, constitue tout un programme ! Et l’album tient ses promesses. Il s’inscrit dans le créneau documentaire qui ne feint pas l’objectivité : par son ton engagé et le choix des nombreux intervenants, il constitue un plaidoyer contre l’agriculture industrielle polluante et le monopole de l’Union des producteurs agricoles. La démarche de Rémy Bourdillon n’en est pas moins journalistique et son essai est bien servi par le dessin réaliste mais stylisé de Pierre-Yves Cezard. Le reportage suivant, Se battre contre les murs. Un sociologue en centre jeunesse, jette un regard de l’intérieur sur un enjeu social qui nous interpelle d’autant plus qu’il touche les jeunes. « Journalisme 9 » distille les titres de loin en loin ; le troisième et le quatrième sont toutefois prévus pour 20241.

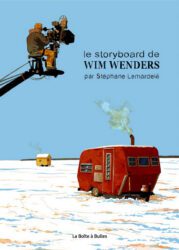

Dans Le nouveau monde paysan au Québec, Stéphane Lemardelé propose lui aussi une réflexion allant dans le sens de prioriser l’écologie et de favoriser les initiatives à échelle humaine ou familiale. Français d’origine installé au Québec depuis 1995, il a recueilli les témoignages d’une quarantaine d’agriculteurs en plus de réussir à intéresser un éditeur français à une problématique québécoise ! Storyboarder et bédéiste, Lemardelé a enchaîné avec Le storyboard de Wim Wenders, incursion sur le tournage du film Un meilleur temps viendra (Every Thing Will Be Fine). Cette BD passionnera les admirateurs du réalisateur allemand et les amateurs de cinéma en général. La dimension making of est rehaussée par la qualité des rapports qui s’établissent entre l’auteur et un Wenders hautement sympathique, ainsi que par le fait que le tournage s’effectue à Montréal et à Oka, en plein hiver.

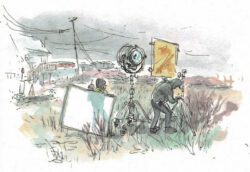

Toujours dans la froidure, Caroline Lavergne nous convie à un autre tournage, celui de Nouveau-Québec, le premier long-métrage de fiction de Sarah Fortin. Par sa forme et son esthétique, Le film de Sarah tient du carnet de croquis autant que de la bande dessinée. Le trait nerveux, les taches d’aquarelle, l’écriture cursive, tout évoque la spontanéité, l’urgence de saisir le moment, et le froid qui sévit à Schefferville et dans ses alentours. En plus de nous faire vivre la fébrilité et les pépins du tournage, la BD nous rapproche des communautés innues de la région.

Difficile de ne pas poursuivre avec C’est le Québec qui est né dans mon pays, par Emmanuelle Dufour, universitaire, dessinatrice et grande voyageuse qui, avide de découvrir les cultures autochtones aux quatre coins du globe, réalise un jour qu’elle ne connaît pas les peuples premiers d’ici. Elle entreprend dès lors une quête et une enquête, et son livre nous entraîne à sa suite, à la rencontre des Premières Nations et de notre histoire commune, généralement dissociée. Les dizaines de témoignages d’autochtones et d’allochtones s’avèrent souvent dérangeants mais constructifs. L’inconfort de la prise de conscience est sans doute un passage obligé pour parvenir à la réconciliation.

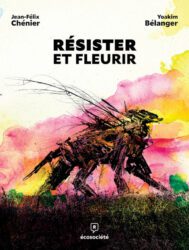

Le réquisitoire de Dufour figure dans la collection « Ricochets », créée par Écosociété. Fait intéressant, il est question d’un éditeur non pas de bandes dessinées mais d’essais, qui se met à exploiter le support BD à partir de 2019. La collection prend véritablement son envol deux ans plus tard avec des albums qui connaîtront un accueil, critique et public, considérable : le précité C’est le Québec qui est né dans mon pays ainsi que la percutante version BD d’un essai d’Anne-Marie Saint-Cerny mis en images par Christian Quesnel, Mégantic. Un train dans la nuit, qui dénonce l’impunité des compagnies ferroviaires et l’incurie du gouvernement. Ces deux titres seront suivis en 2023 de Résister et fleurir. Dans les trois cas, sur le plan formel, on a des albums hybrides qui ne répondent à la définition de la bande dessinée que dans sa plus large acception, en ce sens que la mise en séquence de cases articulées selon une mécanique narrative cède plus souvent le pas à du texte illustré ou à des têtes parlantes. Cette considération n’enlève rien à leur impact, à leur pertinence, ni à leur enrichissement du neuvième art.

Dans Résister et fleurir, des pages à l’ambition picturale affirmée alternent avec d’autres pages à l’aspect crayonné. Ainsi, Yoakim Bélanger traduit tout à la fois l’ampleur et l’urgence du dossier auquel le professeur Jean-Félix Chénier sensibilise ses étudiants de science politique au cégep : transformer un terrain vague de Montréal en parc pour les résidents ou en terminal de transbordement de conteneurs. L’intérêt du cas du parc-nature se conjugue à celui qu’éveille l’approche pédagogique de Chénier et à la réflexion qu’il suscite.

Dans Résister et fleurir, des pages à l’ambition picturale affirmée alternent avec d’autres pages à l’aspect crayonné. Ainsi, Yoakim Bélanger traduit tout à la fois l’ampleur et l’urgence du dossier auquel le professeur Jean-Félix Chénier sensibilise ses étudiants de science politique au cégep : transformer un terrain vague de Montréal en parc pour les résidents ou en terminal de transbordement de conteneurs. L’intérêt du cas du parc-nature se conjugue à celui qu’éveille l’approche pédagogique de Chénier et à la réflexion qu’il suscite.

Le prolifique Christian Quesnel a fini par imposer son approche narrative et sa signature visuelle éminemment distinctive. Il a transposé en images une recherche universitaire sous un titre qui dit tout le défi que cet exercice représentait : Vous avez détruit la beauté du monde. Le suicide scénarisé au Québec depuis 1763. Le récent Dédé atteste qu’outre la puissance visuelle, ce qui force l’adhésion chez Quesnel, c’est sa démarche, son engagement, ce travail journalistique de recherches et d’entrevues mené avec une grande humanité. Auparavant, il avait livré un portrait inspirant de Félix Leclerc, et ces deux albums nous amènent au genre biographique.

Biographies et histoire

Souvent, les biographies s’immiscent dans l’intimité de personnalités célèbres. Je songe au Leonard Cohen. Sur un fil, de Philippe Girard, judicieusement elliptique ; au très documenté René Lévesque. Quelque chose comme un grand homme, de Marc Tessier, assisté de treize dessinateurs ; ou encore à Simone Veil et ses sœurs. Les inséparables, de Pascal Bresson et Stéphane Lemardelé (encore lui). Le récit s’articule ici autour d’une journée où Simone et sa sœur Denise évoquent leur enfance commune puis les drames vécus par chacune, quand la folie nazie les sépare et broie leur famille. Cohen aussi se remémore les épisodes marquants de son existence, de Montréal à L.A. D’autres biographies portent sur des personnes hors de la sphère publique, telles que le touchant Khiêm. Terres maternelles, à travers lequel Yasmine Phan-Morissette et son frère Djibril Morissette-Phan racontent leur histoire familiale sur trois générations, montrant la difficulté de concilier transmission et déracinement.

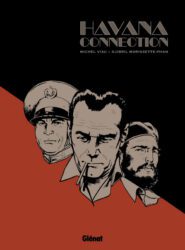

Enfin, certaines biographies lèvent le voile sur des figures méconnues ou oubliées, comme Gerald Bull. Dans Supercanon !, Philippe Girard sort des oubliettes cet ingénieur des Cantons-de-l’Est qui tentait de concevoir un canon capable de lancer des satellites, et que la Guerre froide a instrumentalisé. Pour sa part, Michel Viau, qu’on désigne comme « l’historien de la BDQ2 », a ressuscité trois figures de l’histoire criminelle du Québec : l’abbé Adélard Delorme, soupçonné du meurtre de son frère, en 1922, dans une Belle Province sous l’emprise de l’Église catholique ; Richard Blass, chef d’une bande criminalisée qui, entre 1965 et 1975, défie la mafia italienne de Montréal, se voit attribuer vingt et un meurtres et s’évade trois fois de prison ; Lucien Rivard, trafiquant d’armes et de drogue opérant à La Havane pour le compte de la French Connection, bientôt mêlé à la Révolution cubaine. Les captivants scénarios de Viau sont respectivement dessinés par Grégoire Mabit, Jocelyn Bonnier et Djibril Morissette-Phan, jeune surdoué qui publie également en Europe et aux États-Unis.

Toutes les biographies mentionnées ci-dessus ont en commun de mettre en scène des moments intimes supposés ou imaginés et d’utiliser des dialogues inventés pour les besoins de la narration. Bref, elles sont romancées3. Cette part d’invention ne remet pas en question la rigueur du travail de documentation, mais on peut juger que de tels récits relèvent davantage du drame biographique que du documentaire.

Toutes les biographies mentionnées ci-dessus ont en commun de mettre en scène des moments intimes supposés ou imaginés et d’utiliser des dialogues inventés pour les besoins de la narration. Bref, elles sont romancées3. Cette part d’invention ne remet pas en question la rigueur du travail de documentation, mais on peut juger que de tels récits relèvent davantage du drame biographique que du documentaire.

Paru cet automne, le Havana Connection de Viau et Morissette-Phan s’apparente, par l’envergure historique du sujet, l’imposante pagination, le soin éditorial et l’esthétique plus américaine que franco-belge, à La bombe qu’a mis en images Denis Rodier en 2020. Traduit en plusieurs langues, ce pavé constitue en quelque sorte la biographie de l’arme atomique ! Pour revenir à Djibril, il a par ailleurs dessiné, dans un style réaliste mais économe, Histoire de la science-fiction en bande dessinée, 214 pages denses et foisonnantes, une BD documentaire au plein sens du terme, instructive sans être dénuée de fantaisie. Ces deux caractéristiques siéent bien à l’adaptation, par Xavier Cadieux, de la populaire série balado de Charles Beauchesne, Les pires moments de l’histoire. Tout aussi déjantés sont les albums hybrides proposés aux enfants par les Éditions de la Bagnole dans leur collection « Mini Pünk », à savoir Voïvod. Le trash métal expliqué aux enfants, de PisHier, et Claude Gauvreau. L’art vraiment bizarre expliqué aux enfants, de Francis Desharnais.

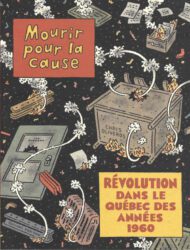

Dans La petite Russie, ce même Desharnais transpose en cases les mémoires de son grand-père pourraconter l’étonnante épopée d’un village coopératif dans l’Abitibi de la colonisation. Enfin, Chris Oliveros a délaissé en 2015 la direction des éditions anglo-montréalaises Drawn and Quarterly pour se consacrer à la création de Mourir pour la cause, paru à l’automne 2023. Ce faisant, il nous rappelle deux choses : d’abord, qu’en BD, le degré de réalisme du dessin est indépendant du ton et qu’un style caricatural peut servir efficacement un récit dramatique et véridique ; ensuite, que des anglophones auront décidément produit des œuvres marquantes sur l’indépendantisme au Québec4.

Dans La petite Russie, ce même Desharnais transpose en cases les mémoires de son grand-père pourraconter l’étonnante épopée d’un village coopératif dans l’Abitibi de la colonisation. Enfin, Chris Oliveros a délaissé en 2015 la direction des éditions anglo-montréalaises Drawn and Quarterly pour se consacrer à la création de Mourir pour la cause, paru à l’automne 2023. Ce faisant, il nous rappelle deux choses : d’abord, qu’en BD, le degré de réalisme du dessin est indépendant du ton et qu’un style caricatural peut servir efficacement un récit dramatique et véridique ; ensuite, que des anglophones auront décidément produit des œuvres marquantes sur l’indépendantisme au Québec4.

Pour ne pas conclure

Que les absents ne m’en tiennent pas trop rigueur : il est impossible de mentionner toutes les BD documentaires du Québec dans cet article – ce qui est un beau problème ! L’espace manque également pour que je m’attarde sur les récits de voyage. Au risque de paraître arbitraire, j’ai écarté les autobiographies, car l’exercice de se raconter soi-même est selon moi si subjectif qu’il n’existe que l’autofiction, ce qui nous éloigne du documentaire. Il sera toujours temps de se pencher sur le sujet !

1. Un sacrifice tout naturel : les ratés de la protection de la biodiversité au Québec, de Martin Patenaude Monette, et Les chercheurs de trésors (titre provisoire), d’Isabelle Lareau et Francis Desharnais.

2. Les deux tomes de BDQ. Histoire de la bande dessinée au Québec (2021 et 2022) constituent la bible des références sur le sujet.

3. Dans une moindre mesure pour ce qui est de René Lévesque.

4. Pensons aux films Les événements d’octobre 1970, de Robin Spry (ONF, 1974), et Les champions, de Donald Brittain (trilogie produite par l’ONF, 1978, 1978 et 1986).

Albums lus pour cet article :

(Dans les références comprenant deux auteurs, le premier a conçu le scénario et le second, le dessin.)

Rémy Bourdillon et Pierre-Yves Cezard, Faire campagne. Joies et désillusions du renouveau agricole au Québec, Atelier 10 et La Pastèque, Montréal, 2018, 138 p.

Nicolas Sallée et Alexandra Dion-Fortin, Se battre contre les murs. Un sociologue en centre jeunesse, Atelier 10 et La Pastèque, Montréal, 2021, 174 p.

Stéphane Lemardelé, Le nouveau monde paysan au Québec, La Boîte à Bulles, Saint-Avertin, 2019, 256 p.

Stéphane Lemardelé, Le storyboard de Wim Wenders, La Boîte à Bulles, Saint-Avertin, 2022, 149 p.

Caroline Lavergne, Le film de Sarah, Nouvelle adresse, Montréal, 2022, 230 p.

Emmanuelle Dufour, « C’est le Québec qui est né dans mon pays ». Carnet de rencontres, d’Ani Kuni à Kiuna, Écosociété, Montréal, 2021, 206 p.

Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Quesnel, Mégantic. Un train dans la nuit, Écosociété, Montréal, 2021, 93 p.

Jean-Félix Chénier et Yoakim Bélanger, Résister et fleurir, Écosociété, Montréal, 2023, 174 p.

Isabelle Perreault, André Cellard, Patrice Corriveau (recherche et scénario) et Christian Quesnel (narration en images), Vous avez détruit la beauté du monde. Le suicide scénarisé au Québec depuis 1763, Moelle Graphik, Québec, 2020, 69 p.

Christian Quesnel, Dédé, Libre Expression, Montréal, 2023, 109 p.

Christian Quesnel, Félix Leclerc. L’alouette en liberté, L’Homme, Montréal, 2019, 55 p.

Philippe Girard, Leonard Cohen. Sur un fil, Casterman, Bruxelles, 2021, 120 p.

Marc Tessier et al., René Lévesque. Quelque chose comme un grand homme, Moelle Graphik, Québec, 2021, 264 p.

Pascal Bresson et Stéphane Lemardelé, d’après le récit de Dominique Missika, Simone Veil et ses sœurs. Les inséparables, La Boîte à Bulles, Saint-Avertin, 2023, 174 p.

Yasmine Phan-Morissette et Djibril Morissette-Phan, Khiêm. Terres maternelles, Glénat Québec, Montréal, 2020, 192 p.

Philippe Girard, Supercanon ! Le marchand d’armes qui visait les étoiles, Casterman, Bruxelles, 2023, 152 p.

Michel Viau et Grégoire Mabit, L’affaire Delorme, Glénat Québec, Montréal, 2019, 154 p.

Michel Viau et Jocelyn Bonnier, Blass. Le chat sur un toit brûlant, Glénat Québec, Montréal, 2020, 154 p.

Michel Viau et Djibril Morissette-Phan, Havana Connection, Glénat Québec, Montréal, 2023, 248 p.

Laurent-Frédéric Bollée (scénario), Didier Alcante (scénario) et Denis Rodier (dessin), La bombe, Glénat, Grenoble, 2020, 432 p.

Xavier Dollo et Djibril Morissette-Phan, Histoire de la science-fiction en bande dessinée, Les Humanoïdes associés et Critic, Rennes, 2020, 214 p.

Charles Beauchesne et Xavier Cadieux, Les pires moments de l’histoire, Front froid, Montréal, 2023, 186 p.

PisHier, Voïvod. Le trash métal expliqué aux enfants, La Bagnole, Montréal, 2023, 23 p.

Francis Desharnais, Claude Gauvreau. L’art vraiment bizarre expliqué aux enfants, La Bagnole, Montréal, 2023, 31 p.

Francis Desharnais, La petite Russie, Pow Pow, Montréal, 2018, 180 p.

Chris Oliveros, Mourir pour la cause. Révolution dans le Québec des années 1960, traduit de l’anglais par Alexandre Fontaine Rousseau, Pow Pow, Montréal, 2023, 176 p.