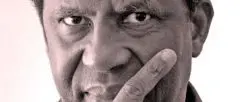

Pour Dany Laferrière, Borges égale plaisir, plaisir de lecture. Ainsi qu’élégance d’esprit. L’auteur de L’énigme du retour1 et du récent Tout bouge autour de moi2 apprécie aussi le Borges des interviews : « Il est à son meilleur dans la conversation qu’il maîtrise et qui chez lui semble si proche de la langue écrite, qui est pleine de saveur, pleine d’humour… »

À l’évidence, Dany Laferrière, avec ses formules aussi spontanées que débordantes de sens et d’images, n’a rien à envier au vieux maître Argentin !

Alain Lessard, rédacteur en chef de Nuit blanche : Tous les lecteurs de Borges que je connais, moi y compris, ont abordé Borges par Fictions. Est-ce aussi votre cas ?

Dany Laferrière : Oui, moi aussi. J’étais sur la rue Saint-Denis et je suis entré dans une toute petite librairie – qui n’existe plus – et j’ai trouvé ce livre : Fictions. J’ai trouvé ça un petit peu presque arrogant d’appeler ainsi son livre. Très intellectuel. C’était l’époque de Barthes j’ai trouvé ça très Tel Quel, très nouveau roman français. Puis quand je l’ai lu, j’ai été fortement impressionné et je me suis dit que pour la première fois, il y avait quelque chose de nouveau, en littérature. Je lisais quelque chose que je n’avais jamais lu : une manière inédite, un angle différent Et cette manie de la biographie apocryphe. Surtout ce style que n’écarte pas la difficulté. D’ailleurs, le premier texte de Fictions est extrêmement ardu, comme s’il fallait subir ce rituel initiatique pour mériter Borges.

Étonnant de constater, n’est-ce pas, lorsqu’on relit Fictions, que dès les premières pages, on a tout Borges qui va suivre. Et comment il reprend, souvent presque à l’infini, les thèmes qu’il a déjà utilisés ; comment il leur donne de l’ampleur.

D. L. : C’est tout de même assez courant, du moins chez les écrivains qui auront une œuvre plus tard. On remarque souvent dans les premières œuvres, même balbutiantes, des écrivains sérieux, tous les thèmes qui ultérieurement seront développés ad nauseam. Et il est vrai que Borges ne recule pas devant le ressassement ! Il n’a pas peur de se répéter, tout en ajoutant chaque fois quelque chose de plus. Lorsqu’on le côtoie souvent, on constate que c’est là le fondement de son œuvre : la roue qui doit tourner sur elle-même pour avancer.

Vous dites qu’on ne doit pas prendre Borges trop au sérieux. Que même s’il est un être complexe, il aime à s’amuser.

D. L. : Je crois que Borges a un peu subi la manie des intellectuels et des universitaires qui se sont emparés de lui – et qui ont aussi contribué à le diffuser, il faut le dire ! –, mais qui ont imprimé, qui ont indiqué une piste qui n’était pas la bonne. Borges n’est pas un écrivain, un philosophe, un métaphysicien sérieux. Son truc, ce n’est pas de trouver une nouvelle vision du monde, des perspectives neuves C’est tout simplement un enfant qui est tombé dans la potion magique, et la potion magique, dans son cas, c’est la lecture. Il le rappelle en disant qu’un jour, enfant, il est entré dans la bibliothèque de son père pour en ressortir cinquante ans plus tard ! C’est un enfant qui est émerveillé par l’univers des lettres. Tout l’intéresse dans cet univers : les livres, les encyclopédies, les thèmes, les métaphores Les histoires, les contes, les légendes, les sagas islandaises, tout ! Les miroirs Enfin, il a trouvé un univers qui était celui d’un enfant seul.

Bien sûr, on sait qu’il a passé son enfance dans un jardin, dans le jardin de sa maison avec sa sœur Norah, mais quittant l’univers du jardin, cet univers où il a touché les choses physiques, il est entré dans l’autre jardin : la bibliothèque. C’est là que Borges s’est pleinement retrouvé c’est là qu’il a transformé tout ce qui semblait artificiel – les lettres de l’alphabet, les livres, les idées qui ont intéressé les humains – en un univers concret, physique, réel. C’est ça, sa réalité. Et c’est la différence avec les universitaires qui croient que les thèmes, les idées sont des choses abstraites. Lui, il a fait de cela des choses concrètes, aussi vivantes que le feu, que la douleur, aussi vraies qu’une fleur dans un jardin. Une idée, pour lui, c’est cela.

En quelque sorte, ce serait un peu cela, la magie Borges.

D. L. : Oui, l’érudition merveilleuse. Borges n’est pas un érudit traditionnel, un de ces vieux messieurs sages qui pérorent dans un salon en citant les écrivains grecs et latins ! C’est un enfant heureux. Pour lui, la littérature permet de traverser les frontières, elle tente de résoudre les énigmes les plus fortes qu’elle compare aux douleurs humaines les plus insistantes ou à l’angoisse du temps Borges est le Chat botté qui traverse le temps, enjambant les siècles à l’aide de ses bottes magiques que sont les livres. On le sait passionné par le temps – une question fondamentale chez lui. Comme il n’a pas eu de réponses chez les philosophes, il les a tout simplement trouvées dans son appétit de lire.

C’est un peu comme si pour lui, tous ces livres, ces auteurs étaient contemporains, vivants ?

D. L. : Ah oui, tout à fait ! Ils constituent un monde concret que Borges prend au premier degré. Facilement, un matin, s’il le veut, il entre en communication profonde avec son ami Shakespeare, avec Cervantès qu’il aime beaucoup, avec Oscar Wilde qu’il admire, avec Victor Hugo dont il trouve les mots beaucoup plus simples qu’on ne le croit, avec Leopoldo Lugones, poète argentin Donc, la littérature lui permet d’accéder à ce que le monde réel interdit. Être à deux endroits, dans deux temps à la fois. Ailleurs que dans sa maison de Buenos Aires tout en y étant. Il n’y a plus de races, plus de genres ; il aime autant Virginia Woolf que Macedonio Fernandez, par exemple. Et il est émerveillé. Il se demande : pourquoi sortir de cet univers ? Là est son bonheur. Et puis il essaie de le partager parce que le plaisir de la lecture est ainsi : on a envie de raconter ce qui nous a plu à quelqu’un, à son voisin.

Donc Borges, par les livres, traverse le miroir ?

D. L. : Oui, c’est Alice, c’est la délicieuse fille de Lewis Carroll. Borges tombe dans un univers magique et il le prend pour naturel. C’est ça, la force de Borges, c’est-à-dire que la magie est quelque chose de naturel. Et il trouve la magie partout ; il y a une phrase qui m’a intéressé, il dit : « Comme c’est incroyable qu’une clef puisse ouvrir une porte ». La phrase d’un enfant. Cette phrase, d’après moi, on aurait pu la trouver chez Alice, chez Lewis Carroll. S’étonner qu’une clef ouvre une porte, ça veut dire que nous ne nous étonnons pas assez alors que les choses qui nous semblent les plus naturelles sont des choses apprises ; qu’on a dû nous apprendre ! Nous avons oublié l’émotion ressentie la première fois que nous avons vu qu’une clef pouvait ouvrir une porte. Borges, lui, s’interroge.

Il raconte que lorsqu’il était enfant, chaque matin, en se réveillant, il allait dans la chambre de ses parents, pour leur dire : « Papa, maman, je suis de retour ! » Pour lui, enfant, le sommeil était un voyage dont on revient le matin. C’est un peu ça, toute sa technique : il prend un problème philosophique très abstrait, et très grave, puis il le traduit en quelque chose de la vie quotidienne, parce qu’il croit que les actes quotidiens sont peut-être même plus magiques que la magie.

Quel serait le manque, que perdrions-nous, aujourd’hui, au XXIe siècle, à ne pas lire Borges ?

D. L. : Oh, je dirais : rien ! Puisque les autres qui l’ont lu en sont tellement imbibés. Borges infuse ! C’est l’écrivain des écrivains. Il l’a dit de beaucoup d’autres, mais lui aussi l’est.

Plusieurs écrivains lisent Borges ; peut-être même sont-ils beaucoup plus nombreux que les lecteurs épisodiques. Une part de Borges se retrouve dans leur œuvre. Ainsi lit-on Borges sans le savoir parce qu’il circule parfois dans les livres des autres.

Certains écrivains vivent dans des univers si fermés qu’il faut les lire pour les connaître. D’autres, comme Borges, sont devenus des figures si publiques que les gens ont l’impression de les connaître même sans les avoir jamais lus. On sait que Borges s’intéresse aux mythologies, au langage, à la philosophie, aux miroirs, au courage physique des voyous qui jouent du couteau dans les quartiers mal famés de Buenos Aires On sait de Borges ce qu’on sait de Picasso sans bien connaître sa peinture. On sait qu’il met un œil sur le côté du visage Tous les enfants qui dessinent mal font du Picasso. Eh bien, Borges, c’est un peu cela aussi : il est devenu un adjectif.

En somme, pour vous, Borges égale plaisir, plaisir de lecture.

D. L. : Ah, oui, oui ! J’ai plaisir à le lire pour son humour et, d’abord, pour les jeux qui abondent dans son œuvre. Pour le côté quasi mécanique de cette œuvre qui, parfois, rappelle un jeu d’échecs. Le langage y tient aussi une grande place. Le suspense, dans l’œuvre de Borges, c’est le langage, ce n’est pas du tout une mécanique de tension. C’est souvent une trouvaille stylistique très intéressante. C’est la fête de l’esprit.

Dans ses textes, Borges fait une grande part à l’intelligence. Il ne cherche pas à expliciter, partant du principe que les gens n’auront aucune peine à comprendre. Comme il le dit, il tente de résoudre des problèmes difficiles par un langage simple. Je crois que c’est Claude Mauriac qui disait : « Il nous rend intelligent ». Après l’avoir lu, on est tout excité, et notre esprit se met en mouvement.

D’après Borges, un écrivain dit sa part la plus vraie, la plus juste et la plus intelligente dans le livre. Lorsqu’on ouvre les Essais, on ne fait pas que converser avec Montaigne, c’est avec le meilleur de Montaigne que l’on converse ! Un Montaigne qui a pris le temps qu’il fallait pour mettre les idées les plus fortes dans son livre. On doit se mettre à la hauteur pour ne pas trop se faire distancer. Il faut être en forme pour lire Montaigne ! On ne peut pas, en lecteur insouciant, croire que l’on peut lire l’un des hommes les plus intelligents de tous les temps si l’on est distrait…

Borges rêve d’assister à des rencontres au sommet. On se prend à imaginer Aristote en train de lire Le banquet de Platon Ça fait rêver ! Qu’est-ce qui doit se passer dans la tête d’Aristote lisant Platon ?

Avez-vous été surpris d’apprendre qu’une première édition d’un nouveau festival littéraire3, à Québec, soit consacrée à Borges ? Cette idée vous plaît-elle ?

D. L. : J’ai été à la fois surpris et pas surpris, si l’on peut dire… Surpris du fait que Québec soit l’endroit où se déroule cet événement Borges, mais connaissant Québec, je n’ai pas été surpris car cette ville est à la fois très provinciale et très internationale. Il y a ce mélange C’est quand même la ville de la revue Nuit blanche qui se trouve être la revue la plus cosmopolite dans la province de Québec. Ce n’est pas loin de Borges qui est très local – c’est l’auteur de Cuaderno San Martín, de Ferveur de Buenos Aires –, et en même temps très universel. Une façon de voir les choses qui se retrouve dans ses contes comme dans ses nouvelles. Que Borges se retrouve à Québec me semble naturel.

Justement, au début de la carrière de Borges, on lui a reproché d’être trop international, même si cela n’était pas vrai.

D. L. : Vous savez, on fait des reproches à tous les nouveaux venus ! La critique devrait attendre une trentaine ou une quarantaine d’années pour voir prendre forme les projets, pour les voir aboutir, avant d’être en mesure d’évaluer complètement « l’affaire ». Les gens semblent trop pressés. Les critiques ont trop hâte de donner leur avis sur une œuvre pourtant à venir ! Les écrivains sont bien les seuls à savoir exactement ce qu’ils ont dans le ventre, et aussi là où ils veulent aller, mais ils ne peuvent que soumettre par tranches, un livre après l’autre.

Après qu’on eut jugé que Borges était un homme sans racines, voilà qu’un autre groupe lui reproche d’être trop local. En 1929, il publie Cuaderno San Martín, puis en 1930, une biographie du poète Evaristo Carriego, un Buenos-Airien du quartier du sud, quelqu’un de très « couleur locale », si l’on peut dire. Sa mère lui avait conseillé de prendre un sujet plus universel, car Evaristo Carriego, c’est du vernaculaire ! Donc on lui a reproché ceci et cela, mais il a maintenu son cap. Il a fait ce qu’il avait envie de faire et ça a donné ça a donné Borges !

Cavalier seul, touriste aveugle…

D. L. : Un enfant lecteur est souvent un être solitaire, et le jeune Borges est un lecteur vorace. Ce qui ne l’empêche pas d’être tout joyeux dans son univers. Il a vécu très seul, d’abord chez ses parents (sa mère avec qui il avait une relation fusionnelle et son père qu’il respectait beaucoup). Selon l’image que vous avez eue, il traverse lui-même le miroir et, donc, devenu adulte, et aveugle, il entre dans un monde neuf. Il se différencie des autres écrivains sud-américains par les thèmes, et par cette manière toute borgésienne de les traiter. En tout temps, en tout lieu, Borges reste imperturbable. Il n’a rien à voir avec les autres, c’est évident ! Il fait bande à part, il est tout seul. Même en Argentine, un pays qui a donné des écrivains aussi originaux que Julio Cortázar ou Ernesto Sábato, même dans un pareil contexte, il fait cavalier seul. Sa solitude est totale. Ce qui l’a sauvé, et qui l’a empêché de sombrer dans la folie, c’est l’enfant en lui. Généralement, quand on cherche l’enfance chez quelqu’un, c’est toujours sa part naïve et rêveuse qui s’impose. Quand je parle de l’enfant chez Borges, c’est précisément de sa capacité à trouver la vie n’importe où. L’enfant est curieux, il s’intéresse à tout ce qui bouge, tout ce qui est constamment en mouvement. Devenu aveugle, il a continué à voyager, à parcourir le monde, à étudier, à écrire, à se faire lire des textes Il a vécu sa vie… Il a été l’un des rares aveugles à faire du tourisme !

Quelques mots pour conclure ?

D. L. : Borges a dit de Virgile, à la fin d’une interview avec Hector Bianciotti : « Virgile est exquis ». Et je dirais de Borges qu’il est exquis. L’éternité guette le vieil aveugle.

1. Dany Laferrière, L’énigme du retour, Boréal, Montréal, 2009 (prix Médicis 2009, Grand Prix du livre de Montréal 2009, Grand Prix littéraire international Metropolis bleu 2010 et Prix des libraires du Québec 2010).

2. Dany Laferrière, Tout bouge autour de moi, Mémoire d’encrier, Montréal, 2010.

3. Festival Québec en toutes lettres, du 14 au 24 octobre 2010.

Dany Laferrière a publié, entre autres :

Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer, VLB, 1985, Serpent à plumes, 1999 et Typo, 2002 ; Éroshima, VLB, 1987 et Typo, 1998 ; L’odeur du café, VLB, 1991, Typo, 1999 et Serpent à plumes, 2001 ; Le goût des jeunes filles, VLB, 1992 ; Cette grenade dans la main du jeune Nègre est-elle une arme ou un fruit ?, VLB, 1993, Typo, 2000 et Serpent à plumes, 2002 ; Chronique de la dérive douce, VLB, 1994 ; Pays sans chapeau, Lanctôt, 1996 et 1999, Serpent à plumes, 1999 et Boréal compact, 2006 ; La chair du maître, Lanctôt, 1997 et Serpent à plumes, 2000 ; Le charme des après-midi sans fin, Lanctôt, 1997, Serpent à plumes, 1998, Boréal compact, 2007 et Boréal, 2010 ; J’écris comme je vis, entretien avec Robert Magnier, Lanctôt, 2000 et La passe du vent, 2000 ; Le cri des oiseaux fous, Lanctôt, 2000, Serpent à plumes, 2000 et Boréal, 2010 ; Je suis fatigué, Initiales, 2000 et Lanctôt, 2001 ; Comment conquérir l’Amérique en une nuit, Lanctôt, 2004 ; Vers le Sud, Grasset, 2005 et 2006 et Boréal, 2006 ; Les années 80 dans ma vieille Ford, Mémoire d’encrier, 2005 ; Je suis fou de Vava, illustrations de Frédéric Normandin, La Bagnole, 2006 ; Je suis un écrivain japonais, Boréal, 2008 et Grasset, 2008 ; La fête des morts, illustrations de Frédéric Normandin, La Bagnole, 2009 ; L’énigme du retour, Boréal, 2009 et Grasset, 2009 ; Tout bouge autour de moi, Mémoire d’encrier, 2010.