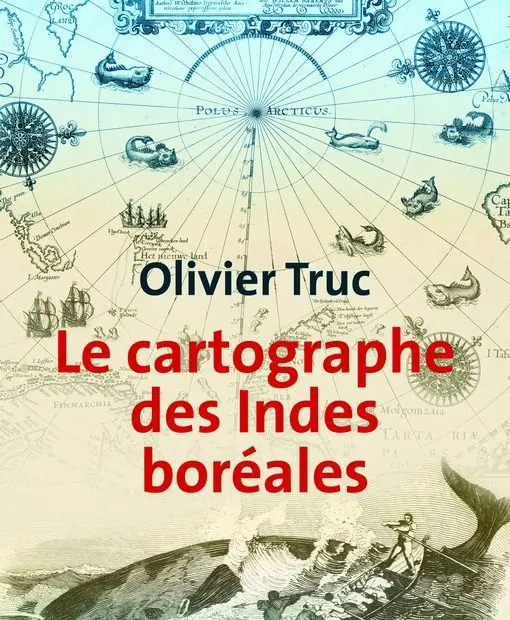

Sagesse de Michel Onfray

Aux journalistes qui s’étonnent, ou s’inquiètent, de voir l’inépuisable fécondité de sa plume, Michel Onfray répond simplement : « Je travaille », et cette réponse laconique cache à peine un coup de griffe à l’égard de ceux qui… Sagesse de Michel Onfray