Depuis 1998, Jean-François Beauchemin séduit, étonne, bouleverse. Obsédé, selon son propre aveu, il ne cesse de parler de choses à la fois banales et stupéfiantes. La vie, et rien d’autre, pour reprendre le si beau titre du film de Bertrand Tavernier, voilà ce dont il s’entête à nous parler depuis Comme enfant je suis cuit jusqu’au récent Le temps qui m’est donné.

Linda Amyot : Comme enfant je suis cuit a été suivi de Garage Molinari et des Choses terrestres dans lesquels on retrouve Jérôme, Jules et Joëlle. Aviez-vous déjà, à ce moment-là, prévu de faire une trilogie ?

Jean-François Beauchemin : J’avais déjà cette espèce de fascination pour le temps qui passe, pour l’avenir que tout homme prépare, le plus souvent sans s’en apercevoir. Or, cette trilogie se déroule environ sur une période de vingt ans. Comme enfant je suis cuit nous fait voir un Jérôme adolescent. Nous le retrouvons dans Garage Molinari à vingt ans, et dans Les choses terrestres à trente ans. Tout cela était bel et bien prémédité : j’allais illustrer, en trois étapes, la vie d’un personnage avançant de plus en plus dans le temps, expérimentant sous nos yeux, pour ainsi dire, son entrée dans l’avenir. Dans une large mesure, c’est encore avec Jérôme que nous renouons dans Le temps qui m’est donné. La grande différence est que je ne me dissimule plus derrière un personnage. Je n’ai plus tellement de goût pour ce genre de fiction, pour ces héros que j’inventais à peine mais qui me vampirisaient pourtant.

Dans vos premiers romans et jusqu’au Jour des corneilles, la langue est truffée d’images insolites, de métaphores inusitées, de néologismes. En fait, elle est presque un personnage en soi.

J.-F. B. : Je m’étonne toujours que tant de romans soient si peu écrits, qu’on n’utilise pas davantage la puissance évocatrice des mots, leur force vive, en somme. Curieusement, on semble avoir écarté l’idée que la langue écrite est un objet tout aussi important (et peut-être plus0!) que l’intrigue qu’elle crée. Quant à moi, j’ai choisi de miser presque exclusivement sur les mots. Plusieurs de mes livres n’ont, à proprement parler, pas d’histoire. Bien plus que les circonstances qui nous sont relatées, que les personnages qui nous sont décrits, ce sont souvent les mots et ce qu’ils provoquent d’émotion ou de réflexion qui donnent au livre son poids, sa valeur. Je veux que chacun de mes livres tire sa profondeur, et presque son sens, de cet usage singulier de la parole. Cette langue puissante que je mets dans la bouche de mes héros est aussi une façon pour eux de s’approprier et d’affirmer leur monde intérieur, en réponse à l’envahissement toujours plus grand de l’esprit, de l’âme et de la sensibilité par le monde extérieur. Je n’aperçois pas beaucoup de cette pénétration dans notre littérature succombant si facilement aux modes du jour, et presque tout entière occupée à décrire un monde d’apparences. Pourquoi demandons-nous tant à la littérature de nous distraire, de nous étourdir, et si peu de nous éclairer, de nous soulever, de nous donner du courage et de nous rappeler à la beauté des choses ?

À partir de La fabrication de l’aube, vous avez cependant opté pour un style beaucoup plus sobre, grave, classique.

J.-F. B. : Certains événements de ma vie, assez graves justement, m’ont poussé à ce changement de ton dans mes livres.La fabrication de l’aube marque en effet le début d’une nouvelle phase dans mon travail. J’ai raconté (bien pudiquement) dans ce petit livre si terrible la douloureuse expérience qui à cette époque a changé ma vie, et qui a donc changé ma façon d’écrire. Ce n’est pas que j’aie perdu ma légèreté ou mon humour à partir de là : au contraire, je suis depuis ce temps davantage encore joyeux, puisque la joie a failli m’être enlevée à jamais. Mais il me faut désormais passer par une sorte de recueillement pour dire ce que j’ai à dire. La seule légèreté ne suffit plus.

La beauté du monde, la force des liens affectifs, la mort, l’absence de Dieu, le temps qu’on gaspille à gagner de l’argent, etc. Pourquoi sentez-vous le besoin constant d’y ramener vos lecteurs ?

J.-F. B. : C’est une vieille idée que j’ai depuis l’enfance, et qui ne m’a jamais quitté : je crois que, dans l’ensemble, nous passons à côté de la vie. Nous brisons nos vies à force de travail ; nous inventons et adorons des dieux qui ne font que nous détourner du plus urgent ; nous sommes incapables de vivre ensemble0pacifiquement ; nous demeurons pendant presque toute notre existence étrangement ignorants des mécanismes régissant les relations humaines ; nous faisons sans cesse des choix qui nous détruisent ; nous courons à notre perte et renonçons avec beaucoup de cynisme, et fort peu de courage, à changer les choses. Je ne prétends pas connaître mieux qu’un autre les solutions à cette espèce de faillite de l’être humain. Mais dans mes livres, j’ai toujours à cœur de décrire un être humain nouveau, en qui l’instinct, l’intelligence et la sensibilité cohabitent non seulement sans se nuire, mais au contraire en se complétant plutôt. Je ne cherche pas à dépeindre un être parfait, sans reproches ni conflits ou démons intérieurs. Je souhaite seulement que cette description que je fais du monde et d’une certaine humanité réconcilie0le lecteur avec les grandeurs de son esprit, et avec la splendeur de ce monde que nous nous acharnons à souiller au nom de l’argent et du pouvoir. Pour cela, je choisis de montrer à ce lecteur des gens qui lui ressemblent, non pas tellement dans leurs faits et gestes, ni même dans leur histoire personnelle, mais plutôt dans une sorte de mécanique universelle de la pensée et du sentiment, commune à tous. En somme, je propose un modèle. J’ignore si ce modèle est viable. Mais je n’en ai pas d’autre.

L’image de la pierre revient très souvent dans l’ensemble de votre œuvre. Vous avez d’ailleurs titré votre essai : Quand les pierres se mettent à rêver. Que représente-t-elle pour vous ?

J.-F. B. : La pierre est le symbole par excellence de la matière. Or, je n’ai pas cessé de célébrer dans mes livres cette matière vivante (et parfois pensante) dont est faite la vie. Rien ne m’exaspère davantage que ces conceptions hélas encore très répandues qui veulent nier cela en vantant plutôt l’origine divine, surnaturelle, de la vie et des êtres humains. On me reproche parfois cette exaspération, comme si ne pas croire au surnaturel signifiait ne croire en rien. Je ne me fatigue plus à tenter de convaincre qui que ce soit du contraire. Simplement, je retourne à mes préoccupations de toujours, à cet émerveillement dans lequel me plonge encore la seule réalité susceptible de m’émouvoir, celle de la terre et des êtres humains, de leur souffrance, de leur bonheur et de leur durée. Mes questions sont celles d’un homme passionné de beauté, et pour qui les raisons de cette beauté importent au fond assez peu. Je ne cherche pas à résoudre le mystère ; je me contente d’y prendre part. Je trouve dans l’humanisme, l’attachement au progrès, le développement des sciences, la connaissance, l’art et le contact avec la nature ce que d’autres croient détecter dans le culte des dieux. Je songe souvent à eux, à leur dévotion. Je continue de m’indigner de ce refus qu’ils opposent à la beauté de la pierre, de la matière qui les a pourtant fait naître. Surtout, je m’indigne de ce gaspillage de temps, de ferveur et d’amour.

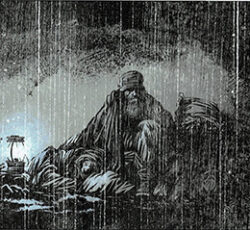

Dans Ceci est mon corps, vous mettez en scène un Jésus octogénaire qui a survécu à sa crucifixion et qui se remémore sa vie en veillant sur sa femme agonisante. Avez-vous dû faire beaucoup de recherches ?

J.-F. B. : Je connais très bien le Ier siècle et toute l’Antiquité pour en avoir fait, depuis vingt ans, un objet d’étude presque constant. Je n’ai donc fait qu’exposer l’essentiel de mes connaissances historiques et scientifiques de cette période. C’est une démarche que je ne fais pas habituellement : je demeure fondamentalement un écrivain instinctif, empirique, assez peu savant, et me fie bien plus à ma pensée, ma mémoire et ma sensibilité qu’à mon savoir technique. Mais si Ceci est mon corps a bel et bien l’allure d’un roman presque savant, à l’esthétique considérablement poussée, c’est que j’ai toujours voulu écrire à propos de l’état très avancé des sciences et des arts de l’Antiquité, du sens de la beauté qu’ont su acquérir les Anciens. Ce qui ne cesse de m’ébahir encore aujourd’hui, c’est que des êtres humains aient été si loin dans la compréhension du monde et d’eux-mêmes, en dépit du peu de moyens techniques dont ils disposaient. Pour déchiffrer et s’approprier ce monde, ils ne devaient s’en remettre qu’à leur raisonnement, leur pressentiment, leur instinct, leur curiosité et quelques instruments rudimentaires, ce qu’ils ont fait avec une admirable habileté. C’est proprement stupéfiant, et c’est en soi une formidable raison de croire en l’espèce humaine, en ses capacités d’entendement et donc d’amélioration de sa condition. Soucieux de cet avenir des êtres humains, mon Jésus dira : « Il m’arrive de croire que nous sommes nous-mêmes des animaux, que nos ancêtres lointains le furent davantage que nous et, surtout, que l’avenir nous verra plus près d’être des Hommes ». Peut-être ai-je été trop loin, mais je n’ai pas pu m’empêcher de donner à cet esprit si en avance sur son temps un peu de la pensée de Charles Darwin.

Tous vos livres ou presque ouvrent sur une note de l’auteur. Vous ressentez le besoin d’expliquer, de justifier votre position et votre démarche d’écriture ?

J.-F. B. : Je n’aime pas beaucoup m’expliquer, et encore moins me justifier. Mais même après plus de vingt ans d’écriture, j’ai l’impression d’être encore un débutant. Mes livres me font parfois penser à des cahiers d’ébauches, à des dessins d’enfant dont les mots peinent à retoucher le détail. Les notes, les annonces, les avertissements et les commentaires que je laisse au début ou à la fin de mes ouvrages sont autant de précisions apportées au texte lui-même. Je ressens très souvent ce besoin de me détacher du livre que je viens d’écrire, de prendre un peu de recul et d’ajouter quelques mots qui, de l’extérieur, comme le ferait un observateur impartial, en attestent la vérité ou la raison d’être. Je commence seulement à comprendre qu’il s’agit là de la manifestation d’une hantise. Je ne souffre pas tellement de n’être pas toujours aimé. Le pire sort qui puisse m’être réservé est celui de n’être pas compris.

La critique a toujours été très élogieuse à votre égard : est-ce que cela crée une pression, induit des attentes ?

J.-F. B. : Si la critique est bonne, je suis heureux ; si elle ne l’est pas, je suis malheureux. J’aimerais bien plaire à tout le monde. Mais j’ai fini par comprendre que ce que j’ai à dire n’est pas fait pour tout le monde. J’ai accepté cela, même si j’en suis un peu malheureux. Je ne ressens donc aucune pression. Il m’est arrivé de tenter d’écrire afin de plaire à une certaine presse, à un certain public, disons, plus général. Je me suis beaucoup ennuyé. J’ai préféré jeter tout cela, et revenir à mes petits livres dans lesquels sont écrits à chaque page les mots âme, joie, mort, étoiles, chiens, beauté, douleur.

Vos nombreuses années comme rédacteur à Radio-Canada ont-elles exercé une certaine influence sur votre façon de travailler, d’appréhender l’écriture littéraire ?

J.-F. B. : Je dois beaucoup à ces années passées à Radio-Canada. J’y ai appris l’essentiel de mon métier d’écrivain. On peut passer toute une vie à être rédacteur, sans jamais devenir écrivain. C’est d’ailleurs le fait de certains auteurs, et particulièrement les plus jeunes : beaucoup sont encore des rédacteurs, des commentateurs, ou sont restés des professeurs ou des savants, et n’ont pas appris à se transformer en écrivains. Leurs livres sont ennuyeux, parce qu’ils ne font que raconter une histoire, ou transmettre un message, et ne font pas sentir au lecteur ce tremblement des mots qui est aussi leur puissance et leur poids. C’est à Radio-Canada que j’ai appris à faire sentir cela au lecteur, parce qu’on me demandait toujours d’être pensif, sensible, concis, intelligible, et inébranlable.

En une douzaine d’années, vous avez publié onze titres.Ressentez-vous une urgence à écrire ? Et comment arrivez-vous à maintenir ce rythme ?

J.-F. B. : Je mourrai jeune, je le sens. Lorsqu’il m’arrive, en songe ou autrement, d’apercevoir ma mort, je la vois s’abattre sur moi sans que j’aie connu la vieillesse, je la découvre aussi nette et soudaine qu’une chute de météorite. J’en souffre moins qu’on l’imagine. Cette existence émue et songeuse, reconnaissante à la matière qui la compose, attentive au moindre bruissement d’abeille, n’aura rien eu d’une défaite. Tout y est0: la joie patiente, la pensée qui cherche et qui trouve, l’âme observatrice et peut-être organisatrice, l’arrivée, dans la vingt-huitième année, de l’amour et de la constance, l’amitié rare et éblouissante. Je veux témoigner dès à présent de cela. Je ne serai pas toujours là pour le faire.

Où en est le projet d’adaptation cinématographique du roman Le jour des corneilles ?

J.-F. B. : Les productions françaises Finalement (en collaboration entre autres avec les Québécois Roger Frappier et Luc Vandal) travaillent depuis quatre ans à l’adaptation de ce roman extraordinairement difficile à transposer au cinéma. Voici que leurs efforts portent leurs fruits : on m’annonce que le film sera vraisemblablement terminé au mois de juin 2011. Malgré mon envie, j’ai refusé de participer de quelque façon que ce soit à la production, puisque j’ignore tout du langage et des lois cinématographiques. J’ai préféré donner toute latitude aux producteurs et au réalisateur qui ont su s’entourer des artistes et artisans les plus doués. Pour n’en nommer que quelques-uns : Jean Reno, Claude Chabrol, Serge Élissalde. Je ne le regrette pas : l’œuvre magnifique que ces gens-là ont créée à partir de mon roman est d’une vive beauté. On nourrit d’ailleurs à son sujet de grandes ambitions. C’est à suivre

Jean-François Beauchemin a publié :

Romans : Comme enfant je suis cuit, Québec Amérique, 1998 ; Garage Molinari, Québec Amérique, 1999 ; Les choses terrestres, Québec Amérique, 2001 ; Le petit pont de la Louve, Québec Amérique, 2002 ; Turkana Boy, Québec Amérique, 2004 ; Le jour des corneilles, Les Allusifs, 2004 (prix France-Québec/Jean Hamelin 20050; Prix du livre francophone de l’année 2005, Issy-des-Moulineaux, France0; finaliste au Prix des cinq continents de la Francophonie 2005) ; Ceci est mon corps, Québec Amérique, 2008 (finaliste au Prix du Gouverneur général 2008 et mention d’excellence de la Société des écrivains francophones d’Amérique) ; Le temps qui m’est donné, Québec Amérique, 2010.

Récits : La fabrication de l’aube, Québec Amérique, 2006 (Prix des libraires du Québec 2007) ; Cette année s’envole ma jeunesse, Québec Amérique, 2008 (finaliste au Prix du Gouverneur général 2009).

Collaboration : « Le chien qui voulait apprendre le twist et la rumba », dans le collectif Récits de la fête, « Mains libres », Québec Amérique, 2000 ; « Hum », texte d’humeur dans La vie est belle, album de textes et de photographies d’Isabelle Clément, Fides, 2008 ; « Comment écrire un livre », nouvelle, dans le collectif Ma librairie indépendante, publié par l’Association des libraires du Québec à l’occasion de son 40e anniversaire, 2010.

Jeunesse : Mon père est une chaise, « Titan + », Québec Amérique, 2001.

Essai : Quand les pierres se mirent à rêver, Le Noroît, 2007.

Poésie : Voici nos pas sur la terre, Le Noroît, 2006.

EXTRAITS

ESSAI

Oui, le monde m’apparaît plus clairement lorsqu’il tressaille. Sans doute parce qu’il s’accorde alors avec mon propre saisissement, mais aussi en raison de l’aveu que je sens s’exprimer de sa chair. Qu’est-ce que la chair du monde0? C’est dans la solitude que je trouve le plus souvent la réponse à ma question. J’observe à ma fenêtre l’arbre qui se balance, ses feuilles oscillantes. De ma vie, je n’ai cessé de m’émerveiller de ces remuements simples, témoins de la vie qui bat avec une admirable grâce. Quand je découvre que ce mouvement est semblable à celui de mon cœur, vibrant en moi comme la corde d’un arc, je me dis0: voilà, peut-être, ce qu’est la chair du monde, ce que les objets et les êtres créent, au bout de leurs gestes, d’une joie nécessaire.

Quand les pierres se mirent à rêver, Le Noroît, 2007, p. 46.

RÉCITS

J’avais pendant trente ans réfléchi presque chaque jour à ma mort. Il n’entrait dans cet examen ni morbidité ni désespoir0: c’est la vie qui m’intéressait, mais comme on se captive d’un bel orage et de l’endroit où s’abattra le flamboiement de sa foudre. Ces derniers moments auprès de ma mère, puis la lampe faible laissée plus tard près de son corps inanimé, ce lourd symbole d’un cœur éclairant à présent ma nuit d’homme, me firent désormais étudier les choses plus attentivement encore.

Cette année s’envole ma jeunesse, Québec Amérique, 2009, p. 21.

Les heures qui suivirent restent marquées d’une impression d’irréalité, d’interventions affairées, de tensions et d’inquiétude grandissante. Vivais-je encore0? Comment peut-on douter de cela, de la réalité des battements de notre propre cœur, d’une main aimée posée sur la nôtre, des coups répétés que la douleur cogne sur le corps, comme rétorquant à l’injure d’une porte qui refuse de s’ouvrir0? Dans un premier temps, il y a dans la douleur physique intense une déchirure0: la brutalité de son offense taillade le rideau de la conscience. Nous étions dans le fief de la vie, voici que nous n’y sommes plus tout à fait. Cependant, nous ne sommes pas encore dans la mort. Quelque chose de nous s’y affaire, mais le temps n’est pas venu.

La fabrication de l’aube, Québec Amérique, 2006, p. 19.

ROMANS

Nous avions choisi les livres, la réflexion. C’était notre façon de connaître le monde, c’est-à-dire de pouvoir en faire usage, de la refaçonner, de lui donner une âme, d’être nous-mêmes sur la terre les dieux que tous s’entêtaient à voir au ciel. Mon père ne fouillait pas moins que nous. Il partageait au fond le même objectif de découverte et d’action. Sauf que cet infirme, ce foreur de puits incapable de descendre ni en lui-même, ni en les autres, avait opté pour la décortication des objets, qui est une autre forme de lecture. Nous commencions à comprendre qu’en se réappropriant au moins la matière inerte, il souhaitait trouver l’issue sacrée qui le conduirait à cette matière vivante, pensante et surtout aimante dont grand-père Jos l’avait tant privé.

Le temps qui m’est donné, Québec Amérique, 2010, p. 89-90.