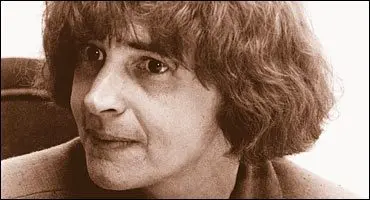

Nicole Houde est originaire de Saint-Fulgence et ses premiers livres sont aussi noirs que les fjords du Saguenay ; ils sont marqués par les paysages et s’y glissent quelques termes locaux. Dès le début de l’entrevue, l’auteure assure qu’elle ne parle pas facilement. En prévision de la photo de circonstance, elle prévient qu’elle a un mauvais et un bon profil !

Nicole Houde affirme qu’elle n’est pas un auteur médiatique, qu’elle n’est pas capable de fabriquer une image d’elle-même. Elle laisse au fond des tiroirs les diplômes « qui datent un peu » pour plonger dans l’écriture chaque fois qu’une bourse lui permet de s’y consacrer entièrement. Quand la bourse est à sec, elle trouve un emploi, fût-ce au salaire minimum, pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux filles. C’est une femme que la vie remet constamment en question, qui peut vivre les choses avec passion. Son livre Les inconnus du jardin l’entraîne peu à peu vers plus de lumière dans la beauté du jardin, vers plus d’harmonie.

Nuit blanche : Votre premier livre, La malentendue, paru en 1983, est autobiographique. C’est un livre très dur ! Était-ce le monde de vos jeunes années qui vous donnait la nausée, que vous deviez vomir, à l’instar de tant de femmes qui vomissent dans les deux romans suivants ?

Nicole Houde : Oui, c’était mon premier livre et c’était dur à écrire ! Je ne pouvais plus contenir ce cri. D’ailleurs je n’arrive pas à le relire.

Les deux premiers romans se situent dans un monde où la communication par les mots et par les gestes semble impossible entre les membres de la même famille, où règne énormément de violence, où les souvenirs d’enfance bloquent la vie, où la folie des femmes fait peur Ces romans font-ils office d’exorcisme ?

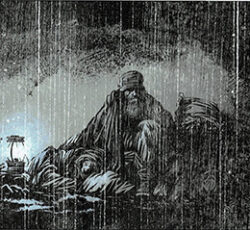

N. H. : Dans La maison du remous, les personnages sont pris dans un enfermement, une immobilité dont ils vont tenter de se sortir par la violence, la désobéissance, la fugue. Les mots et les gestes basculent. Il y a un rejet de la lignée et la désobéissance ultime est de refuser toute identité imposée par d’autres. Laetitia ne se reconnaît une identité qu’au moment où on l’enferme à Saint-Jean-de-Dieu. C’est un livre assez noir, en effet.

Pour L’enfant de la batture, il y a eu des moments très pénibles aussi, la mort de Léo a été vraiment atroce à écrire, car le drame se répétait à chaque fois que je réécrivais le chapitre. À certains moments, je ne respirais plus ; c’était étouffant, comme parfois La maison du remous – j’habitais la maison avec tous ces gens. Non pas des personnages, mais bien des gens avec qui je vis pendant deux, trois ans. Ils choisissent eux-mêmes leur existence. Je les regarde de loin, ils sont vivants !

Ils sont vivants et ils évoluent ! Les gestes qui restent figés dans vos premiers livres sont peu à peu dénoués…

N. H. : Les gestes sont essentiels.

Mais, dans vos premiers livres, ils ne sont pas possibles ?

N. H. : Non, les gestes restaient en suspens. Je me rappelle Laetitia, petite fille, qui désire se rapprocher de sa mère, mais qui est clouée sur place. Plus tard, Claudia va tenter de saisir la main de son fils Marcel quand ils se parlent à la table de la cuisine. Puis dans Les inconnus du jardin, il y aura débordement de gestes, même à l’endroit des inconnus. Ils ont appris à tendre la main.

Les gestes semblent souvent plus libres envers les animaux. Dans sa fugue aux monts Valin, Laetitia caresse une orignale blessée, elles se regardent et le calme les envahit, de se savoir ensemble, désobéissantes. Claudia se passionnera pour l’élevage des mouffettes…

N. H. : La fugue dans les monts Valin, l’enfant-cochon, les mouffettes sont des actes de désobéissance dans une recherche d’identité. L’animal sert de point d’appui à l’identité. Cela peut paraître un peu vague dans la mesure où la présence de ces animaux est toujours une surprise. Ils surgissent et je dois composer avec eux. Je ne décide pas, c’est le personnage qui, à un moment donné, acquiert une existence autonome.

Vous écrivez ensuite Lettres à cher Alain. Il ne s’agit pas d’un roman cette fois, mais de lettres datées et signées ! Pourtant, la communication reste à sens unique, puisque Alain ne répond pas !

N. H. : Peut-être faudrait-il dire dans quelles circonstances j’ai écrit Lettres à cher Alain. Le 10 octobre 1988 exactement, j’entreprends Les inconnus du jardin. J’avais obtenu une bourse du ministère des Affaires culturelles, de sorte que, pendant un an, je pouvais écrire tranquillement. Or, j’ai deux enfants (trois même, mais le plus vieux a 25 ans ) et, à un moment donné, je n’ai plus un sou, je vais donc travailler. Travailler et, en même temps, écrire quelque chose de suivi, relève de l’impossible. Le roman implique une continuité, jour après jour, on s’assoit, on se plonge dans un milieu donné. J’ai alors pensé aux lettres : on peut en écrire une aujourd’hui, puis le lendemain une autre ; c’est moins exigeant en terme de temps.

Qui est Alain ?

N. H. : L’objet amoureux. Alain prend corps peu à peu à travers les autres personnages : les clients assis chez Harvey’s, les itinérants et les gens croisés dans la rue, les personnes âgées chez qui N. fait le ménage. Écrire ces lettres, c’est écrire au fur et à mesure de la découverte. J’ai eu du plaisir à les écrire, beaucoup de plaisir. Chaque lettre devient un rendez-vous avec soi-même par l’entremise d’un objet amoureux.

Parlons enfin des Inconnus du jardin dont tous les germes se trouvaient déjà dans vos livres précédents. Après avoir connu l’enfermement, la violence, les mots et les gestes inversés, la vie qui reste nouée, on sent enfin les choses et les gens prendre corps dans un lieu ouvert : le Jardin botanique. Des marginaux s’y rencontrent chaque jour, organisent peu à peu des visites guidées, découvrent le geste de la main tendue. Cela dure le temps de deux ou trois saisons, car la prise de conscience de soi et d’autrui reste très fragile, fugace.

N. H. : Oui, le jardin est un lieu ouvert, où il y a des arbres du Québec, du Canada, également d’Europe, du Japon, de Chine, de partout Même chose pour les fleurs. L’ici et l’ailleurs entrent donc en ce lieu où existe une espèce de mobilité

Diane parle de cette prisonnière qu’elle sent en elle au réveil. Alors, chaque matin, elle achète une rose, puis elle part au jardin afin de se resituer dans sa journée.

N. H. : Oui, et les autres personnages sont aussi des marginaux, comme l’orpheline qui est une déficiente, je dirais lourde ; comme Marie Finon qui s’identifie à une rose et coud aux ourlets de ses robes une étiquette portant le nom qu’elle s’est choisi. D’ailleurs, mes personnages arrivent à dépasser leur état marginal dans ce dernier roman seulement. Je dirais même qu’ils sont issus de Marcel, le fils de Claudia dans L’enfant de la batture, qui allumait toutes les lumières de la maison, qui était toujours en quête de lumière. Oui, il y a plus de luminosité que dans les livres précédents. Ici les choses sont vivantes. Tout en étant déchiré, chacun demeure quand même vivant, capable de s’introduire dans la réalité, capable d’ouvrir des portes aussi. Quand Clément guide les inconnus dans le jardin, c’est un peu comme si, chaque fois, il ouvrait une porte.

Une phrase revient très souvent : « C’est une question d’interprétation », qui semble une sorte de constat de la difficulté de comprendre l’amour, la liberté, la mort, le temps, les hommes, les mariés qui viennent se faire photographier dans le jardin, cette femme obèse qui se croit Mme de Pompadour…

N. H. : Pour moi, il y a toujours un questionnement à l’origine d’un roman. Comme si on ouvrait une route. Comme si c’était l’hiver. On déblaie, et à mesure qu’on déblaie, on découvre des perspectives. Chaque fois qu’on change de personnage, d’autres perspectives se donnent à voir. Je trouve cela intéressant.

Les quatre axes qui me mobilisent beaucoup sont le temps, l’espace, l’identité, l’enfermement. Qu’est-ce que le temps ? Qu’est-ce que l’espace ? Le temps et l’espace diffèrent selon qu’on est le père ou la mère, qu’on est l’enfant de tel père ou de telle mère. Selon qu’on est amoureux !

Comme Diane et Gilles dans Les inconnus du jardin ?

N. H. : Oui. Cette fois, j’ai créé des personnages amoureux. On invente des personnages – façon de dire puisqu’ils sont un peu le carrefour de nous-mêmes et de gens rencontrés dans le quotidien –, tout se mêle et des êtres émergent, méconnaissables. Alors je me dis : « Bien ! Allons-y voir. » L’espace romanesque laisse de la place et de la liberté : les personnages interrogent à leur façon, avec leur voix propre, on se laisse emporter beaucoup plus loin que si on s’était contenté de s’asseoir seul à sa table pour répondre aux questions. On vit par procuration et d’autres bribes de réponse s’ajoutent au questionnement initial.

Quand on est amoureux, on transporte avec soi, qu’on le veuille ou non, une espèce d’intensité. En tant que Nicole Houde, je suis au même moment individu-femme et écrivain. On ne peut pas se séparer de soi, je ne pouvais pas me séparer de cette intensité-là de l’amour. Mais en tant qu’écrivain, on a ses limites et cette intensité, je ne pouvais la traduire que par le biais d’un univers raccroché à la nature. Amoureuse, je deviens un peu folle des fleurs, alors je me suis transportée au jardin. La fleur jaillit de la terre, donc la terre porte la vie.

Vous aimez la nature !

N. H. : J’ai un amour profond, profond, profond de la nature. J’aime les fleurs, j’aime les arbres. Toute cette beauté me permet de vivre. Souvent, il suffit de petites choses très simples : un rayon de soleil sur un brin d’herbe, un petit écureuil Je fais sans doute un peu XVIe ou XVIIe siècle !

L’amour qui se développe entre Diane et Gilles est exprimé avec un vocabulaire d’une richesse et d’une force suggestive extraordinaires, toujours puisé dans le monde végétal ou animal, qui leur permet de réaliser que l’amour opère entre eux une sorte de fusion avec l’univers.

N. H. : Je trouve magnifique d’être avec eux, ils prennent les devants et je les suis. Quand j’écris, je les entends pratiquement parler, chacun trouve son propre ton de voix. Ils me jouent des tours aussi ! Quand Gilles ramasse un oiseau mort dans le jardin, il se revoit auprès de sa petite fille qui vient de mourir. Il se met à confondre Diane et Viviane, il mélange les prénoms, les souvenirs et le présent. Diane, qui s’entend nommer Viviane, en est toute chavirée, elle perd son identité. Elle n’est plus personne et l’amour entre elle et Gilles devient impossible. C’est fascinant ! Des auteurs contrôlent peut-être leurs personnages. Il y a des milliers de façons de bâtir un livre. Heureusement, sinon on en lirait un et on les aurait tous lus !

Votre écriture aussi est différente d’un livre à l’autre. Dans Les inconnus du jardin, l’écriture devient très poétique, presque éclatée, au diapason de la vie elle-même qui brise l’enfermement. Acceptez-vous que la critique vous classe dans un courant impressionniste qui émergerait chez les femmes ?

N. H. : Je vous avoue que j’ai ri en lisant cela ! On m’accuse de ton surpoétique, de climats vaporeux, de rapport totalement illuminé avec la flore du jardin ! De toute façon, je suis contre tout classement, dans la mesure où chacun est singulier. J’écris à ma manière ; Jacques Poulin écrit avec sa belle manière que je trouve extraordinaire…

Le fait d’éditer tous vos livres à La Pleine Lune, qui ne retient que des textes de femmes, ne risque-t-il pas aussi de vous classer ? Peut-être d’écarter certains lecteurs ?

N. H. : Je sais que c’est impossible de rejoindre tout le monde. Par ailleurs, j’ai un groupe de fans dans une usine de Montréal où travaille ma sœur. Hommes et femmes, d’âges divers, ont lu avec la même passion Les inconnus du jardin qu’ils ont beaucoup aimé, alors qu’ils avaient eu de la difficulté à lire La malentendue…

Vous sentez-vous proche de certains écrivains ?

N. H. : Deux auteurs sont un peu mes fétiches, je les aime avec passion : Virginia Woolf et Albert Camus. J’aime beaucoup Dostoïevski, Faulkner, Bianciotti Bianciotti est une cathédrale !

Et parmi les contemporains québécois ?

N. H. : J’aime énormément Daniel Gagnon, dont j’ai adoré La fée calcinée ! Jacques Poulin, Dominique Blondeau. En poésie, j’aime énormément Élise Turcotte, je trouve que c’est une grande poétesse. Victor-Lévy Beaulieu, je le trouve extraordinaire ; il a du génie cet homme-là ! On se sent petite quand on le lit. J’ai adoré Copies conformes de Monique LaRue. C’est un livre intelligent. J’aime la subtilité, l’intelligence dans un livre, mais j’aime le cœur aussi. Connaissez-vous Alain Poissant ? Je l’ai découvert il y a quelques mois. Un grand bonhomme à l’écriture très très sobre. J’ai lu Carnaval, Vendredi Friday. Il y a aussi des écrivains régionaux, qu’on dit régionaux, qu’on connaît parfois moins. J’ai des amis écrivains au Saguenay. J’ai adoré Les oiseaux de glace de Yvon Paré. Pauline Harvey, je la connais très peu personnellement mais c’est une sacrée écrivaine. Bref, les bons écrivains ne manquent pas au Québec.

Avez-vous commencé un autre roman ?

N. H. : Oui. Quand j’ai travaillé avec des personnes âgées, d’autres questions me sont venues : qu’est-ce que le temps, l’espace pour des personnes de 80 ou 90 ans ? Et l’identité ? Parce que, avec la perte de la mémoire, avec la perte graduelle de tous les petits détails qui ont peuplé le passé, une espèce d’anonymat finit par envahir l’individu. C’est bouleversant de voir cette dame qui se réveille, voit son mari et demande qui est cet homme, alors qu’ils vivent ensemble depuis très longtemps C’est bouleversant et inspirant à la fois. Je me suis demandé : n’y a-t-il que du négatif dans le fait de perdre la mémoire ? Mon entreprise sera-t-elle simplement d’aller voir l’autre côté de la médaille ? Malheureusement, je ne pourrais vous donner la réponse parce que j’en suis à la deuxième écriture seulement. J’en ai encore pour deux ans environ !

Nicole Houde a publié :

La malentendue, Prix des jeunes écrivains du Journal de Montréal, 1984, La Pleine Lune, 1983 ; La maison du remous, Prix littéraire de la Bibliothèque de prêt du Saguenay-Lac-St-Jean, 1987, La Pleine Lune, 1986, ; L’enfant de la batture, Prix Air-Canada, 1989, La Pleine Lune, 1988 ; Lettres à cher Alain, Prix du livre « fiction » de l’année, Gala du livre du Saguenay-Lac-St-Jean, 1991, La Pleine Lune, 1990 ; Les inconnus du jardin, La Pleine Lune, 1991 ; Les oiseaux de Saint-John Perse, La Pleine Lune, 1994.