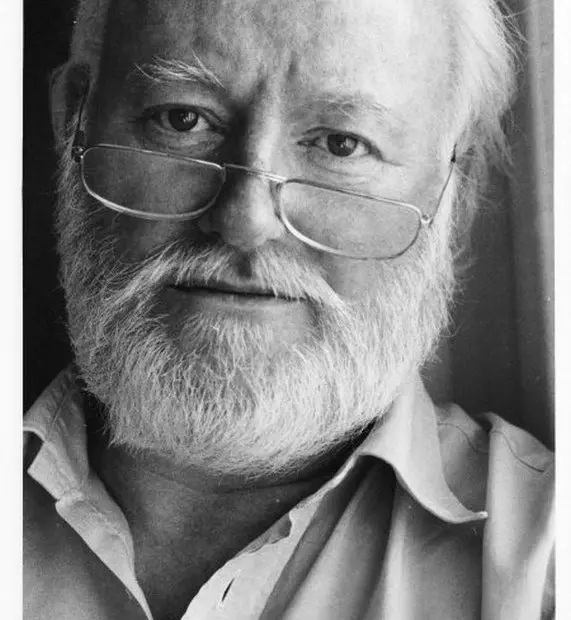

Du fond de mon arrière-cuisine de Jacques Ferron

Du fond de mon arrière-cuisine1, recueil d’historiettes, de contes et d’essais publié aux éditions du Jour en 1973, refaisait récemment surface à la Bibliothèque québécoise. Les ferroniens se réjouiront de la remise en circulation de… Du fond de mon arrière-cuisine de Jacques Ferron