En 1942, le journaliste Lucien Rebatet publie Les décombres, un violent pamphlet antisémite et collaborationniste de près de 700 pages qui allait changer sa vie. Cet ouvrage longtemps censuré a été réédité il y a quelques mois chez Robert Laffont1. C’est l’occasion de revenir sur une carrière littéraire atypique.

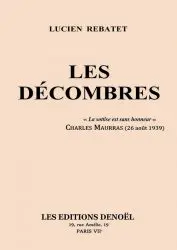

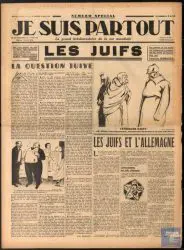

Au moment de la réédition de Mein Kampf de Hitler et après la publication récente au Québec des pamphlets de Céline2, le brûlot de Rebatet ne passe pas inaperçu : le premier tirage a été épuisé dès la sortie du livre en octobre dernier, comme un clin d’œil au best-seller qu’il fut sous l’Occupation. De facture autobiographique, cet ouvrage est à la fois le récit détaillé des événements vécus de près par Rebatet entre 1938 et 1942 et l’itinéraire intellectuel de celui qui a fourbi ses armes dans le journalisme à L’Action française et à Je suis partout. Mais Rebatet adopte une posture hystérique sans doute héritée de Céline, dont il admire profondément le roman Voyage au bout de la nuit et le pamphlet L’école des cadavres. Rebatet se projette dans son temps avec une haine incendiaire et une xénophobie monstrueuse, se livre à une charge virulente qui n’épargne rien ni personne. Les décombres est un livre proprement anti : la démocratie républicaine, le Juif et « la juiverie3 », le catholicisme, l’armée française, la littérature bourgeoise, rien qu’il ne condamne pas au bûcher. Cette rage démesurée, seule l’explique une époque complètement bouleversée par la guerre et les espoirs qu’elle suscite auprès de ceux qui ont en haine la démocratie républicaine, alors qu’est votée la suppression de la République française en juillet 1940 et que Rebatet appelle à une révolution nationale à la hauteur de laquelle il juge indigne le régime collaborationniste de Vichy. Ce radicalisme, on le trouve aussi dans les colonnes de Je suis partout, hebdomadaire pronazi (qui atteint les 300 000 exemplaires sous l’Occupation) dans lequel Rebatet écrit depuis le milieu des années 1930. Alors qu’en 1943 le romancier et rédacteur en chef Robert Brasillach (il sera fusillé en 1945) démissionne du journal parce qu’il ne croit plus possible la victoire des nazis, Rebatet et Pierre-Antoine Cousteau maintiennent la ligne fasciste de Je suis partout jusqu’en août 1944. « L’espérance est fasciste », écrit un Rebatet entêté en septembre 1943. Mais les événements se précipitent et Rebatet se réfugie à Sigmaringen, rejoignant les principaux dirigeants du gouvernement de Vichy en exil. Arrêté en mai 1945, il est inculpé pour intelligence avec l’ennemi et condamné à mort. Sa peine sera commuée en travaux forcés à perpétuité à la suite de l’intervention d’écrivains comme Bernanos, Camus, Anouilh, Mauriac, Gide, Claudel (alors que Rebatet avait traîné dans la boue certains d’entre eux dans Les décombres), puis annulée en juillet 1952 grâce à la loi d’amnistie votée l’année précédente.

Au moment de la réédition de Mein Kampf de Hitler et après la publication récente au Québec des pamphlets de Céline2, le brûlot de Rebatet ne passe pas inaperçu : le premier tirage a été épuisé dès la sortie du livre en octobre dernier, comme un clin d’œil au best-seller qu’il fut sous l’Occupation. De facture autobiographique, cet ouvrage est à la fois le récit détaillé des événements vécus de près par Rebatet entre 1938 et 1942 et l’itinéraire intellectuel de celui qui a fourbi ses armes dans le journalisme à L’Action française et à Je suis partout. Mais Rebatet adopte une posture hystérique sans doute héritée de Céline, dont il admire profondément le roman Voyage au bout de la nuit et le pamphlet L’école des cadavres. Rebatet se projette dans son temps avec une haine incendiaire et une xénophobie monstrueuse, se livre à une charge virulente qui n’épargne rien ni personne. Les décombres est un livre proprement anti : la démocratie républicaine, le Juif et « la juiverie3 », le catholicisme, l’armée française, la littérature bourgeoise, rien qu’il ne condamne pas au bûcher. Cette rage démesurée, seule l’explique une époque complètement bouleversée par la guerre et les espoirs qu’elle suscite auprès de ceux qui ont en haine la démocratie républicaine, alors qu’est votée la suppression de la République française en juillet 1940 et que Rebatet appelle à une révolution nationale à la hauteur de laquelle il juge indigne le régime collaborationniste de Vichy. Ce radicalisme, on le trouve aussi dans les colonnes de Je suis partout, hebdomadaire pronazi (qui atteint les 300 000 exemplaires sous l’Occupation) dans lequel Rebatet écrit depuis le milieu des années 1930. Alors qu’en 1943 le romancier et rédacteur en chef Robert Brasillach (il sera fusillé en 1945) démissionne du journal parce qu’il ne croit plus possible la victoire des nazis, Rebatet et Pierre-Antoine Cousteau maintiennent la ligne fasciste de Je suis partout jusqu’en août 1944. « L’espérance est fasciste », écrit un Rebatet entêté en septembre 1943. Mais les événements se précipitent et Rebatet se réfugie à Sigmaringen, rejoignant les principaux dirigeants du gouvernement de Vichy en exil. Arrêté en mai 1945, il est inculpé pour intelligence avec l’ennemi et condamné à mort. Sa peine sera commuée en travaux forcés à perpétuité à la suite de l’intervention d’écrivains comme Bernanos, Camus, Anouilh, Mauriac, Gide, Claudel (alors que Rebatet avait traîné dans la boue certains d’entre eux dans Les décombres), puis annulée en juillet 1952 grâce à la loi d’amnistie votée l’année précédente.

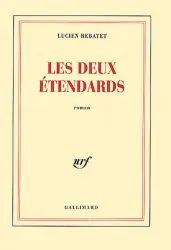

Si, au moment de sa publication, l’argumentaire idéologique des Décombres a trouvé un écho naturellement favorable auprès de la France collaborationniste, l’indéniable talent littéraire de Rebatet en explique aussi le succès. Le pamphlet est d’un écrivain de première force. Malgré la charge aggravante d’un tel ouvrage que structure un appel au meurtre persistant, Rebatet a le sens de l’image et de la formule, un style emporté et éclatant qui fait mouche. Les décombres révèle cette tension épineuse, qui caractérise aussi l’œuvre de Céline, entre l’art et des positions moralement indéfendables. Rebatet est un écrivain dans l’âme, et c’est d’ailleurs à l’écriture que, depuis plusieurs années, il rêve de consacrer sa vie. Mais l’avènement du régime hitlérien qu’il admire et la déroute française font que Rebatet cède au fanatisme idéologique et renonce momentanément à ses ambitions littéraires pour écrire Les décombres à partir de juillet 1940. Il précise d’entrée de jeu dans son pamphlet : « Mon plaisir personnel et ma plus vive ambition seraient uniquement d’écrire des livres de critique et des récits qu’on pût encore relire dans une trentaine d’années ». Aussi va-t-il mettre à profit les longues années qu’il passe en prison pour écrire un premier roman. Cet épais roman de 1312 pages, en deux volumes, Les deux étendards, paraît chez Gallimard en février 1952. Disons-le tout de suite, c’est un des très grands romans français du XXe siècle.

Si, au moment de sa publication, l’argumentaire idéologique des Décombres a trouvé un écho naturellement favorable auprès de la France collaborationniste, l’indéniable talent littéraire de Rebatet en explique aussi le succès. Le pamphlet est d’un écrivain de première force. Malgré la charge aggravante d’un tel ouvrage que structure un appel au meurtre persistant, Rebatet a le sens de l’image et de la formule, un style emporté et éclatant qui fait mouche. Les décombres révèle cette tension épineuse, qui caractérise aussi l’œuvre de Céline, entre l’art et des positions moralement indéfendables. Rebatet est un écrivain dans l’âme, et c’est d’ailleurs à l’écriture que, depuis plusieurs années, il rêve de consacrer sa vie. Mais l’avènement du régime hitlérien qu’il admire et la déroute française font que Rebatet cède au fanatisme idéologique et renonce momentanément à ses ambitions littéraires pour écrire Les décombres à partir de juillet 1940. Il précise d’entrée de jeu dans son pamphlet : « Mon plaisir personnel et ma plus vive ambition seraient uniquement d’écrire des livres de critique et des récits qu’on pût encore relire dans une trentaine d’années ». Aussi va-t-il mettre à profit les longues années qu’il passe en prison pour écrire un premier roman. Cet épais roman de 1312 pages, en deux volumes, Les deux étendards, paraît chez Gallimard en février 1952. Disons-le tout de suite, c’est un des très grands romans français du XXe siècle.

Chef-d’œuvre romanesque

Les deux étendards, inspiré par des souvenirs de la jeune vingtaine consignés par Rebatet dans son journal, se déroule majoritairement à Lyon dans les années 1920. Le titre est un emprunt aux Exercices spirituels d’Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus au XVIe siècle, et réfère à la capacité et à l’effort de chacun de discerner le Bien du Mal, de séparer le bon grain et l’ivraie. Si le personnage de Régis Lanthelme, jeune pianiste doué qui choisit de sacrifier son amour à sa vocation religieuse, ou qui plutôt élève avec lui Anne-Marie qu’il aime dans la communion avec Dieu, Michel Croz, son ami depuis le collège, est en principe tout le contraire. C’est du moins ainsi que se présente d’abord Michel, en qui se projette Rebatet : un anticlérical qui fait des études de philosophie, épris de modernité, mélomane presque fanatique et qui espère consacrer sa vie à la littérature. Mais Michel, fasciné, puis conquis par l’illumination que Régis et Anne-Marie ont partagé une certaine nuit sur une colline isolée et qui prend la forme d’« une double consécration mystique », quitte ses études à Paris pour retrouver ses amis à Lyon et tenter de partager leur quête spirituelle. « Vous, chère Anne-Marie, toi, Régis, ne m’avez-vous pas montré le seul chemin ? Il s’agit de savoir si moi, mécréant absolu, je vais avoir la force de vous y rejoindre. » Pendant de longs mois, Michel étudie les ouvrages de théologie, médite les préceptes du catholicisme, fait une retraite, prépare sa conversion, mais toute cette tension intellectuelle n’élimine pas pour autant en lui la résistance de son tempérament, une lucidité qui prend la mesure des leurres et faiblesses du sentiment religieux et de l’Église, enfin cet appétit pour la vie qui contraste avec les singeries casuistiques de Régis. Il faut surtout ajouter que si Michel se fait ainsi violence à lui-même, c’est qu’il est profondément amoureux d’Anne-Marie depuis qu’il a fait sa connaissance ; c’est avant tout pour être auprès d’elle qu’il a tout quitté et s’est installé à Lyon, tout en étant résolument engagé dans la voie ouverte par Régis. S’il prend d’abord son parti de sublimer cet amour contrarié dans le respect et l’admiration de l’expérience religieuse de ses amis, il entraîne graduellement Anne-Marie dans la révolte, de plus en plus ouvertement affirmée à partir du deuxième tome. La fin du roman laisse cependant les amants brisés l’un et l’autre et se termine sur le mépris définitif de Michel pour Régis, lequel lui paraît finalement incarner un engagement religieux hypocrite et monstrueux qui fait de Dieu « la plus burlesque caricature ».

Les deux étendards, inspiré par des souvenirs de la jeune vingtaine consignés par Rebatet dans son journal, se déroule majoritairement à Lyon dans les années 1920. Le titre est un emprunt aux Exercices spirituels d’Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus au XVIe siècle, et réfère à la capacité et à l’effort de chacun de discerner le Bien du Mal, de séparer le bon grain et l’ivraie. Si le personnage de Régis Lanthelme, jeune pianiste doué qui choisit de sacrifier son amour à sa vocation religieuse, ou qui plutôt élève avec lui Anne-Marie qu’il aime dans la communion avec Dieu, Michel Croz, son ami depuis le collège, est en principe tout le contraire. C’est du moins ainsi que se présente d’abord Michel, en qui se projette Rebatet : un anticlérical qui fait des études de philosophie, épris de modernité, mélomane presque fanatique et qui espère consacrer sa vie à la littérature. Mais Michel, fasciné, puis conquis par l’illumination que Régis et Anne-Marie ont partagé une certaine nuit sur une colline isolée et qui prend la forme d’« une double consécration mystique », quitte ses études à Paris pour retrouver ses amis à Lyon et tenter de partager leur quête spirituelle. « Vous, chère Anne-Marie, toi, Régis, ne m’avez-vous pas montré le seul chemin ? Il s’agit de savoir si moi, mécréant absolu, je vais avoir la force de vous y rejoindre. » Pendant de longs mois, Michel étudie les ouvrages de théologie, médite les préceptes du catholicisme, fait une retraite, prépare sa conversion, mais toute cette tension intellectuelle n’élimine pas pour autant en lui la résistance de son tempérament, une lucidité qui prend la mesure des leurres et faiblesses du sentiment religieux et de l’Église, enfin cet appétit pour la vie qui contraste avec les singeries casuistiques de Régis. Il faut surtout ajouter que si Michel se fait ainsi violence à lui-même, c’est qu’il est profondément amoureux d’Anne-Marie depuis qu’il a fait sa connaissance ; c’est avant tout pour être auprès d’elle qu’il a tout quitté et s’est installé à Lyon, tout en étant résolument engagé dans la voie ouverte par Régis. S’il prend d’abord son parti de sublimer cet amour contrarié dans le respect et l’admiration de l’expérience religieuse de ses amis, il entraîne graduellement Anne-Marie dans la révolte, de plus en plus ouvertement affirmée à partir du deuxième tome. La fin du roman laisse cependant les amants brisés l’un et l’autre et se termine sur le mépris définitif de Michel pour Régis, lequel lui paraît finalement incarner un engagement religieux hypocrite et monstrueux qui fait de Dieu « la plus burlesque caricature ».

Les grandes lignes esquissées ici risquent de rendre une image bien pâle de cet immense roman à l’architecture intellectuelle remarquablement maîtrisée. La profondeur des échanges entre les personnages, leur éloquence, la richesse de leurs passions, la découverte de l’avant-garde artistique lors du séjour de Michel à Paris, la révélation que leur offre la découverte de Wagner, la critique de l’amour bourgeois, l’ambition littéraire de Michel : tout cela et bien plus a ici une ampleur que les 1300 pages du roman approfondissent patiemment. Tout cela a du souffle, de la puissance et bien souvent du génie. On conviendra qu’il faut une verve hors du commun pour tenir le lecteur en éveil avec un roman-fleuve qui fait du questionnement religieux son principal sujet, où l’intrigue se résume aux désordres spirituels et philosophiques des personnages, aux détresses et révoltes de Michel. Mais au-delà de cette ligne de fond, Les deux étendards est aussi, et surtout, l’histoire d’une passion amoureuse, celle de Michel pour Anne-Marie, comme il y en a bien peu dans l’histoire de la littérature, et à côté de laquelle même un roman comme Belle du Seigneur d’Albert Cohen fait difficilement le poids. La grande réussite de ce roman, c’est bien la manière dont la dialectique religieuse sert en somme à irriguer un véritable hymne à l’amour, à la vie, à la passion des sens.

Passion musicale

Il semble que Rebatet, en écrivant Les deux étendards, ait cru en une sorte de rédemption par la littérature. Mais le roman, subissant les foudres de la censure, ne reçut guère d’attention, ce qui blessa profondément l’écrivain ; le système judiciaire l’avait gracié, le milieu littéraire n’allait pas de surcroît le qualifier comme écrivain. Pour racheter cet échec, il donna un nouveau roman deux ans plus tard, Les épis mûrs, relativement bien accueilli, admiré notamment par Marcel Aymé, qui écrit au romancier : « Les épis mûrs, c’est épatant. Je m’en suis pourléché et m’en pourlèche encore après lecture ». Mais Rebatet, usé, démoralisé, renoncera à faire publier un troisième roman d’abord refusé par Gallimard et en laissera inachevés deux autres. Cela dit, Les épis mûrs n’est pas à la hauteur des Deux étendards. Il raconte la vie d’un jeune musicien de génie qui trouve la mort durant la Première Guerre mondiale, au moment où il allait triompher. Rebatet y projette visiblement son propre sort, le malheur dont est victime le compositeur étant une métaphore de l’échec des ambitions littéraires de Rebatet et de son propre parcours artistique ; à cette exception près (et elle est de taille) que Rebatet a voulu ce qui lui est arrivé, l’écrivain trouvant dans l’engagement fasciste les motifs qui allaient le perdre et réduire à néant sa volonté de renaissance comme romancier d’exception. Les épis mûrs rend aussi hommage à la passion musicale de Rebatet, chroniqueur musical qui entre les deux guerres a assisté à tous les concerts de Paris. « La musique a été mon pain quotidien pendant vingt ans. Rien, je crois, n’a tenu une place plus profonde dans ma vie. Je suis peut-être un compositeur raté. La privation de la musique a été un de mes pires supplices durant les sept années de prison », écrit-il en 1955.

Quinze ans après Les épis mûrs, en 1969, Rebatet fait paraître chez Laffont Une histoire de la musique, constamment réimprimée depuis. Le titre ne dit pas tout. C’est bien une histoire au sens savant du terme, car Rebatet a une connaissance technique et historique exemplaire de l’évolution de la musique, depuis le chant grégorien jusqu’aux compositions de Pierre Boulez. Mais c’est aussi bien plus que cela, précisément parce que Rebatet étant avant tout un écrivain, cette histoire pleine de vigueur est écrite avec une liberté d’expression qui n’est pas exempte de parti pris et qui en fait un livre à la fois profondément érudit et d’une étonnante drôlerie. C’est encore de la littérature vraie, et le bonheur de lecture qu’on trouve dans cette Histoire de la musique n’est pas tellement moindre (mais différent) que celui que donne Les deux étendards.

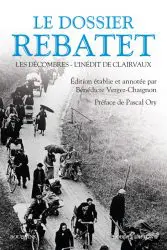

1. Le dossier Rebatet, édition établie et annotée par Bénédicte Vergez-Chaignon et préfacée par Pascal Ory. Outre Les décombres, l’ouvrage contient L’inédit de Clairvaux: Souvenirs d’un collaborateur, écrit en prison, et différentes pièces versées en annexe, comme les notes et brouillons des Décombres et la revue de presse du procès de Rebatet

2. Louis-Ferdinand Céline, Écrits polémiques, édition établie, présentée et annotée par Régis Tettamanzi, Huit, Québec, 2012.

3. « La juiverie offre l’exemple unique dans l’histoire de l’humanité d’une race pour laquelle le châtiment collectif soit le seul juste », écrit Rebatet.

Lucien Rebatet a publié :

Les tribus du cinéma et du théâtre, Nouvelles éditions françaises, 1941 et De la Reconquête, 2013 ; Le bolchevisme contre la civilisation, Nouvelles éditions française, 1941 ; Les décombres, Denoël, 1942 et Robert Laffont, 2015 ; Les deux étendards, Gallimard, en 2 vol., 1952 et en 1 vol., 1991 ; Les épis mûrs, Gallimard, 1954 et Le Dilettante, 2011 ; Une histoire de la musique, Robert Laffont, 1969 et coll. « Bouquins », 2011 ; Lettres de prison, 1945-1952, Le Dilettante, 1993 ; Quatre ans de cinéma, 1940-1944, Pardès, 2009.

EXTRAITS

Il n’est vraiment pas de mon goût, ce Dieu qui juge selon des valeurs que je méprise, qui ne peut être bon que sous conditions, – et quelles ! – dont on ne peut justifier finalement les avatars terrestres qu’en inventant qu’il a voulu nous dégoûter pour accroître nos mérites. Ce n’est pas que sa loi m’apparaisse trop difficile à suivre. J’ai compris quel repos, quelle sécurité on peut trouver à s’y soumettre. Je sais très bien par quelles pentes mollissantes je pourrais descendre à cette soumission, j’ai ces pentes en moi. Ce que j’exige de moi sans Dieu est plus difficile que ce que Dieu exigerait de moi…

Les deux étendards, p. 866.

L’autre, l’homme à l’habit vert, le bourgeois riche, avec sa torve gueule de faux Greco, ses décoctions de Paul Bourget macérées dans le foutre rance et l’eau bénite, ces oscillations entre l’eucharistie et le bordel à pédérastes qui forment l’unique drame de sa prose aussi bien que de sa conscience, est l’un des plus obscènes coquins qui aient poussé dans les fumiers chrétiens de notre époque. Il est étonnant que l’on n’ait même pas encore su lui intimer le silence.

Sur l’écrivain François Mauriac dans Le dossier Rebatet (Les décombres), p. 89.

Je ne suis pas assez forte pour y avoir trouvé comme toi une belle joie féroce, une superbe raison de vivre. Je me rappelle tes magnifiques tirades sur ces imbéciles d’hommes qui sont en train de s’ennuyer sur terre, d’accumuler les plus incohérentes sottises, parce qu’ils ont perdu leur Dieu. Je dois être aussi bête qu’eux. Tu avais cru que j’étais une sorte de princesse, et je ne suis qu’une petite bourgeoise qui n’a pas remplacé son bon Dieu. Ai-je vraiment perdu la foi ? Te quitterais-je, si je l’avais perdue ? J’ai perdu toute raison et toute volonté de croire, mais j’ai toujours le besoin de la foi. Est-ce assez absurde ! Mais qu’y puis-je, puisque toi-même, mon chéri, mon grand ami, mon doux plaisir, tu n’as rien pu ?

Les deux étendards, p. 1288.

Une telle révolution servira d’autant mieux la patrie que nous la ferons davantage nous-mêmes et qu’elle sera plus profonde et brutale. Elle est impossible sans violences et sans destructions radicales. On ne transige pas avec des adversaires tels que les Juifs, les prêtres, les comitards, les affairistes : on les écrase, on les plie à sa volonté. On n’accommode pas, on ne restaure pas une démocratie vieille d’un siècle et plus. La masure est inhabitable. Employez le ciment, les désinfectants que vous voudrez, les lézardes, les moisissures, la vermine y reparaîtront bientôt. On doit jeter par terre les pans de murs vermoulus.

Les décombres, p. 573.