Si l’art de l’épître dédicatoire existe depuis des millénaires, son usage a sensiblement évolué. En un mot commençant, la dédicace, du latin dedicare (consacrer), relève tantôt de l’hommage tantôt de la commandite.

La dédicace fut d’abord, dans l’Antiquité, l’action de dédier un temple à une divinité ; puis le mot prit le sens d’inscription décrivant cette action. Il désigna ensuite l’hommage composé par un écrivain pour un mécène dont il attendait protection et soutien financier. Il ne devint qu’assez récemment la formule de cordialité qu’un auteur rédige sur la page de titre d’un ouvrage à l’attention d’un ami, d’un critique littéraire ou d’un lecteur.

Précisons toutefois que tout « dédicateur » (auteur) peut prévoir une « dédicace » (celle-ci est imprimée, elle est partie intégrante du livre) et rédiger à l’occasion un « envoi » (celui-ci est manuscrit, il est personnel) à l’attention d’un « dédicataire », qui peut par ailleurs se voir offrir un « ex dono », c’est-à-dire un livre dont le dédicateur n’est pas l’auteur C’est pourtant simple ! On « dédie » un livre avec une « dédicace » mais on le « dédicace » avec un envoi.

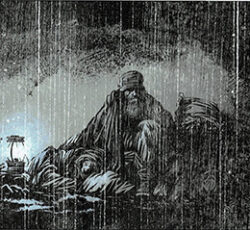

L’usage d’offrir un livre ou une œuvre d’art à un personnage de haut rang, en signe de déférence ou parfois par calcul, remonte à l’Antiquité et n’a cessé d’attiser la critique des esprits libres ou des jaloux, et d’encourager l’ironie des plus grands : « C’est une espèce de fâcheux assez insupportable qu’un homme qui dédie un livre, votre Majesté en sait des nouvelles » écrit avec humour Molière à Louis XIV en 1661. Mais il fallait bien vivre Les droits d’auteur n’existant pas encore, il était habituel depuis le Moyen Age et jusqu’à la fin du XIXe siècle que la dédicace adressée aux puissants servît de gagne-pain aux écrivains. Toutefois, pour Antoine Furetière, qui consacra à cet usage une Somme dédicatoire (1666), « l’inventeur des dédicaces n’a pu être qu’un mendiant ». Lamartine réprouvait pareillement tout écrivain qui « mendiait dans des dédicaces adulatrices l’aumône de riches financiers ». Plus radical encore, Montesquieu n’accepta jamais de monnayer son talent de la sorte.

Mais d’autres grandes plumes n’hésitèrent aucunement à louanger leurs généreux bienfaiteurs : ainsi Corneille dédia-t-il pour 1000 pistoles son Cinna à Monsieur de Montauson, comparé à nul autre que le grand Auguste, ou pour 500 écus son Horace à Richelieu. Voltaire, selon lequel certains s’étaient faits « dévots de peur de n’être rien », ne fut cependant pas le plus avare en matière de flagornerie, avec cette dédicace à Madame de Pompadour en préambule de Tancrède : « J’ose vous remercier publiquement du bien que vous avez fait à un très grand nombre de véritables gens de lettres. […] C’est quelque chose que le suffrage de ceux qui savent penser ». Toutefois, on ne saurait prétendre que la dédicace de son Mahomet adressée au pape Benoît XIV était dénuée d’ironie : « Que votre Sainteté daigne permettre que je mette à ses pieds le livre et l’auteur ». Plus impertinents encore, l’abbé Guillet dédia à Mazarin sa Callipoedia, poème latin sur l’art de faire de beaux enfants, tandis que le théologien Hillerion osait apostropher la Trinité, l’affublant d’un « Madame » La pratique demeure toutefois dangereuse et toute dédicace ne résiste pas nécessairement aux affres du temps, faisant naître regrets et remords parfois. Ainsi, le général de Gaulle fit réimprimer Au fil de l’épée après la Libération, en faisant supprimer la dédicace au maréchal Pétain que comportait l’édition originale. Le vainqueur de Verdun n’était alors plus que le vaincu de Vichy.

Avec mon meilleur souvenir

Si la dédicace a autrefois nourri des auteurs, l’envoi autographe est aujourd’hui convoité par les collectionneurs et fait même l’objet de spéculations. De nombreux critères sont pris en considération pour l’évaluation d’un volume : édition originale ou non, rareté de l’ouvrage, qualité de conservation du papier, et bien évidemment célébrité du dédicateur et du dédicataire ; autant d’éléments qui expliquent le prix de vente record (1 300 000 francs français, soit environ 260 000 dollars canadiens) de l’exemplaire des Fleurs du mal qu’adressa Charles Baudelaire à « Eugène Delacroix, en éternelle reconnaissance ».

Les obligations promotionnelles auxquelles doit se livrer désormais tout écrivain incluent bien entendu le rituel de la dédicace, exercice fastidieux pour certains, qui flatte l’ego d’autres. Parmi les livres fraîchement pressés puis empilés dans quelque entrepôt, seuls certains élus échapperont à leur condition d’objets fabriqués industriellement et seront promis à la particularisation, enrichis du paraphe de leur créateur voire, si ce dernier passe à la postérité et le dédicataire avec, à figurer au panthéon des œuvres d’art.

Mais encore faut-il distinguer, au sein même de cet adoubement dédicatoire, deux catégories de récipiendaires : les critiques littéraires d’une part et les lecteurs, critiques ou pas, de l’autre. La rencontre des seconds donne parfois le vertige aux apprentis dédicateurs qui confessent leur manque de promptitude ou d’inspiration quand la file des dédicataires s’allonge devant eux lors d’une séance de signature ; ceux-là reproduisent généralement la même formule autant de fois qu’il est nécessaire. Il y a ceux qui prennent au contraire leur temps pour personnaliser leur message, ceux qui l’agrémentent de temps à autre d’un croquis, voire ceux qui y ajoutent un numéro de téléphone… (il s’est déjà vu, dit-on, qu’un auteur gribouille discrètement ses coordonnées sur un livre tendu par une jolie admiratrice). Certains encore, pour conjurer la page blanche, recourent à des « trucs » qui ont fait leurs preuves ; remplacer un mot d’un proverbe ou d’une citation par « dédicace », ce qui donne par exemple : « une seule dédicace vous manque et tout est dépeuplé ». Selon plusieurs spécialistes ès épîtres dédicatoires, le « cordialement » manuscrit domine largement après qu’il a relégué le très XIXe siècle « votre très humble et très dévoué serviteur », ou encore le risqué « amitié éternelle »

Les exemples abondent et l’on pourrait s’amuser à créer un florilège à la manière de Cyrano :

– admiratif : en 1835, Custine envoya Le monde comme il est à Balzac : « D’un pygmée à un géant ».

– humoristique : un lecteur adressa à Aurélien Scholl un de ses livres en le priant de lui dédicacer. L’auteur s’exécute : « À monsieur X., en souvenir du bon temps où nous ferons connaissance ».

– précieux : Barbey d’Aurevilly écrivait toujours à l’encre rouge qu’il faisait sécher avec de la poudre d’or.

– cocasse : Louise de Vilmorin dédicaçant Madame de à Francis Carco : « de la part de Louise de ».

– prolixe : Proust, on l’aurait deviné, ne boudait pas son talent et avait pour habitude d’écrire deux ou trois pages autographiques à qui l’en priait, négociant habilement l’insertion du titre dans ses formules.

– croqué : Saint-Exupéry dessinait généralement un Petit Prince sur la page de titre.

– compendieux : Gustave Flaubert envoya à Victor Hugo un exemplaire de Madame Bovary : « Au maître ».

– revanchard : Gide avait organisé une vente publique de livres dédicacés par d’anciens amis avec lesquels il était en froid. Un de ceux-là, Henri de Régnier, lui expédia donc son livre suivant avec ces mots : « À André Gide, pour sa prochaine vente ».

– interchangeables : Philippe Soupault et Louis Aragon se retrouvèrent dans une librairie de Saint-Germain-des-Prés pour une séance de signature. Défiant les éventuels dédicataires physionomistes, le premier dédicaça son livre à la place du second et le second à la place du premier

– obséquieux : « Citoyen Premier consul, vous avez bien voulu prendre sous votre protection cette édition du Génie du christianisme ; c’est un nouveau témoignage de la faveur que vous accordez à l’auguste cause qui triomphe à l’abri de votre puissance. On ne peut s’empêcher de reconnaître dans vos destinées la main de cette providence qui vous avait marqué de loin pour l’accomplissement de ses desseins prodigieux. Les peuples vous regardent ». Mais le même Chateaubriand se rattrapa de bien belle manière quand il envoya Études, ou discours historiques sur la chute de l’Empire romain à l’historien Augustin Thierry, de 30 ans son cadet : « Hommage du vieux disciple à son jeune maître ».

– En guise de conclusion – en un mot finissant – qu’il soit permis à l’auteure de cet article de dédier ces quelques lignes aux lecteurs de Nuit blanche.