L’esprit étend sa curiosité dans tous les sens et paraît prêt à de nombreuses formulations.

Pierre Vadeboncœur, La ligne du risque

Temps de guerre et de néolibéralisme ! Pas de doute, il y a dans Questions interdites sur le Québec contemporain1, et dans Pourquoi sombrons-nous si souvent dans la démesure2 ?, de Jacques Grand’Maison, une préoccupation soucieuse de se faire l’écho des « temps présents », de « réfléchir sur le sens de ce qui nous arrive », de comprendre la « nouvelle donne historique ». Et de le faire « non seulement en termes de démarche critique, mais aussi d’exploration d’issues possibles ». Avec cette sourde volonté de mieux comprendre pour agir plus justement !

Qui, au Québec, n’en a pas senti l’urgent besoin ? Fouetté bien sûr par l’onde de choc du 11 septembre 2001 et les guerres en Afghanistan et en Irak, mais pas seulement, chacun ne perçoit-il pas intuitivement que quelque chose à l’échelle du monde est en train de changer ? Quelque chose dont nous sommes loin de mesurer les conséquences ; quelque chose qui ne cesse d’inquiéter !

Temps de crise

Mais, pour Jacques Grand’Maison, ces temps de guerre et de néolibéralisme sont d’abord et avant tout des temps de « démesures » et au-delà, des temps de « ras-le-bol » et de crise généralisée, de crise identitaire, de crise de sens et de valeurs. Pas étonnant que ce soit un sociologue doublé d’un théologien qui nous avertisse de l’ampleur comme du danger de ces mutations, nous invitant à une réflexion de fond et à une « refondation » qui, plus que le champ du sociopolitique, vise « les profondeurs morales et spirituelles de notre humanité ». Après tout, en ces temps de « pensée unique », de positivisme réducteur, de « raison instrumentale, sans profondeur historique, culturelle et philosophique », le sociologue n’a-t-il pas besoin d’un ancrage philosophique pour, comme le dit Jürgen Habermas, ne pas être coincé dans « un système dont l’idéologie est le fonctionnement » ?

Et au moins, on peut reconnaître cela à Jacques Grand’Maison : s’il cherche à corroborer ses analyses par de vastes recherches empiriques – et notamment par une enquête menée sur les orientations socioculturelles dans six régions du Québec –, il ne s’en tient pas aux poncifs positivistes en la matière et nous propose une hypothèse de fond stimulante. Une hypothèse qui nous ramène au rôle de l’histoire ainsi qu’aux filiations et drames qu’elle aurait engendrés au Québec : « D’où vient donc ce fond nihiliste qui nous donne le sentiment permanent de vivre dans une société bloquée […] ? Se pourrait-il que nous ne nous soyons jamais remis du traumatisme collectif d’une rupture aussi radicale et rapide que celle que nous avons vécue il y a cinquante ans ? »

L’avenir s’estompe-t-il quand la mémoire s’affaisse ?

Et le voilà qui développera ce qui sera son argument central : « Comment peut-on se réclamer d’une identité historique et la réduire en même temps à une grande Noirceur, suivie d’une exaltation de nous-mêmes comme société la plus progressive ? […] Se peut-il que l’avenir s’estompe quand la mémoire s’affaisse ? […] Se pourrait-il que plus profondément la récurrente mise à zéro des compteurs en tant de domaines ait fini par user notre tonus moral ? »

Telle est donc l’idée clef ! Dès la fin des années 1960, parce qu’on a été porté par le sentiment qu’il fallait faire table rase « avec une radicale discontinuité historique », l’héritage historique des Canadiens français, et plus particulièrement l’héritage religieux, a fait l’objet d’un discrédit total. Avec ses inévitables conséquences délétères : « profond traumatisme collectif », « refus péremptoire de tout son propre passé et retour aveugle et sauvage du refoulé », « société incertaine », « indécision politique », « alternance maniaco-dépressive entre la déprime et l’exaltation », etc.

On le voit, le propos est finalement assez simple. La crise multidimensionnelle (dont celle du religieux serait le paradigme et le révélateur) que nous vivons et qui ne cesse de s’amplifier trouverait sa source dans notre refus d’assumer notre part d’histoire singulière. « Quand on fait l’impasse aussi totale sur la moindre filiation historique, on se plonge dans une crise identitaire même si on prétend le contraire. » D’où cette absence si caractéristique du « sens de la durée », cet oubli revendiqué d’une « philosophie du sens » (« nous sommes ce qui nous survit » dit Erik H. Erikson), ce refus systématique « d’intégrer le long terme dans les calculs du présent ».

Ainsi, les drames du présent, nos drames d’aujourd’hui, auraient leur source dans le passé, plus particulièrement dans notre refus de reconnaître notre passé religieux ou spirituel, de l’assumer comme tel, de nous reconnaître cette filiation. À bon entendeur salut !

Une impossible nostalgie traditionaliste

S’il y a indéniablement quelque chose d’éclairant à vouloir revenir à l’histoire, impossible cependant de ne pas voir ce qu’il y a de passéiste dans la conception que s’en fait Jacques Grand’Maison. Nous voilà face à une sorte d’impossible nostalgie traditionaliste, sous forme d’un primat accordé envers et contre tout au religieux et au spirituel, à cette « foi d’espérant têtu » qui fait qu’il ne peut y avoir d’enracinement historique sans transcendance, d’histoire sans religion. Conception à n’en pas douter étriquée d’une « histoire tradition », d’une « histoire fossilisée », d’une histoire qui ressemble trop à une histoire biaisée, à cette histoire officielle des élites canadiennes-françaises de la première moitié du XXe siècle. Une histoire qui ne se surmonte pas, qui ne se transforme pas, dont on ne se libère pas !

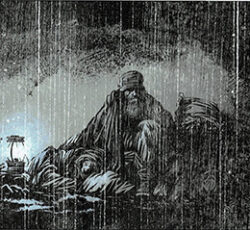

Rien de mieux, pour se rendre compte de ces limites, que de la comparer – ne serait-ce que de quelques traits – à celle qu’a proposée Walter Benjamin3, philosophe et essayiste allemand, proche de l’école de Frankfort, mort en 1940, mais qui tout comme Jacques Grand’Maison (en l’expérimentant il est vrai dans l’horizon juif et messianique) a tenté de concilier (réconcilier ?) approche socio-historique et théologie. Au prix cependant d’une reformulation fort originale du concept d’histoire, s’éloignant tout aussi bien de la tradition juive orthodoxe que du matérialisme historique vulgaire et, bien sûr, de celle qu’a développée Jacques Grand’Maison.

Nous sommes attendus

Car chez Walter Benjamin, c’est autour de la catégorie du présent (et non de celle du passé comme chez Jacques Grand’Maison) que l’histoire prend sens, et qu’ainsi luttes de classes marxistes et messianisme juif peuvent se combiner de manière particulièrement féconde. L’histoire n’est pas ce qu’il nous reste du passé, « un avant immobile et révolu », déchiffrable sur le mode de l’objectivité historienne, une sorte d’histoire des vainqueurs écrite ou définie à tout jamais, mais « un jadis qui gravite autour du maintenant » et dont le présent apparaît comme l’occasion d’une remémoration active, d’une réactualisation toujours possible. Pourquoi ? Parce que, selon le philosophe (tout empreint ici d’une approche messianique qu’il a pourtant laïcisée), « nous sommes attendus », non par la postérité, mais par les vaincus d’hier, par la longue cohorte des perdants de naguère. Et il dépend de nous, du fragile pouvoir messianique qui nous est dévolu, que leur défaite se répète ou s’éternise ou qu’au contraire elle s’interrompe et qu’ainsi l’histoire puisse changer de sens. L’histoire ne renvoie donc pas à un passé « fondateur » et oublié sur le mode traumatique (comme le suppose Jacques Grand’Maison) mais, ainsi que nous l’indique Walter Benjamin dans sa thèse 9, à cet « amoncellement de ruines » qu’elle a laissé derrière elle, à toutes ces occasions perdues, à ces possibles endormis et inaccomplis qu’il reste aux générations présentes à faire advenir. Pour le Benjamin des Thèses sur le concept d’histoire, l’histoire n’est donc pas restauration, elle est délivrance et rédemption, et débouche sur l’action politique transformatrice. Pour lui, la politique prime l’histoire.

Faire advenir l’inaccompli

Bien des diagnostics initiaux posés par Jacques Grand’Maison prennent alors un tout autre sens. Pourquoi se heurte-t-on à cette société du Québec si « incertaine », à ses si nombreuses ambiguïtés ? Pourquoi y rencontre-t-on ces malaises, ces décrochages et suicides, ces pertes de sens si symptomatiques ? Parce qu’on a nié un passé qu’on a refoulé, et parce qu’on a fait table rase de tout, trop vite et trop profondément ? Ne serait-ce pas plutôt parce qu’on n’est point encore parvenu à faire advenir ce qui devait l’être ? Parce qu’on n’a pas su – dans le sillage d’une remémoration nécessaire – affirmer jusqu’au bout notre puissance collective dans le champ du politique ? De manière à pouvoir enfin s’émanciper, tant nationalement que socialement, et ainsi à délivrer de l’oubli, des ruines et de la défaite, ces tenaces aspirations de peuple qui ne cessent de nous hanter.

Nous restons en Amérique, à l’instar de Puerto Rico, la seule nation qui ne se soit pas émancipée, le seul peuple qui n’ait pas conquis sa souveraineté. Et que dire du fait que les couches populaires québécoises ne sont jamais parvenues à se doter d’une représentation politique autonome et crédible, à se reconnaître dans un parti, expression dans le champs du politique de leur puissance collective ? Indéniables indices de notre propension, non pas à oublier l’histoire, mais à nous montrer incapables de la faire, de la transformer ! Les dernières élections sont là pour nous le rappeler.

Le problème n’est donc pas dans le passé, mais dans le présent dont nous ne parvenons pas à nous emparer des possibles. Il n’est pas dans l’histoire que nous assumons mal, mais dans « le politique » que nous ne réussissons pas à faire nôtre.

Cette crise génératrice de chaos qui fait si peur à Jacques Grand’Maison, ne trouvera donc pas sa solution dans un retour nostalgique sur le passé, mais dans une attention au présent et aux virtualités que l’action politique réactualise. À condition de ne pas voir cette crise – sur le mode de la nostalgie – comme une malédiction, mais de l’appréhender comme un appel à plus d’audace, comme l’occasion de se surmonter, de se dépasser ! Nietzsche ne disait-il pas, dans Ainsi parlait Zarathoustra qu’« [i]l faut porter en soi le chaos, pour faire danser une étoile qui danse » ?

1. Questions interdites sur le Québec contemporain, Fides, Montréal, 2003, 86 p. ; 9,95 $.

2. Pourquoi sombrons-nous si souvent dans la démesure ? (conférence prononcée le 13 mars à l’Université McGill), Fides, Montréal, 2002, 49 p. ; 6,95 $.

3. Nous nous référons ici aux thèses sur le concept d’histoire élaborées par Walter Benjamin, œuvre III (p. 427 à 443), Gallimard, Paris, 2000. Voir aussi pour une analyse minutieuse de ces thèses, le récent ouvrage de Michaël Lowy : Walter Benjamin, Avertissement d’incendie, une lecture des thèses sur le concept d’histoire, PUF, Paris, 2001. Voir aussi Daniel Bensaïd, Walter Benjamin, sentinelle messianique, Plon, Paris, 1990.