L’indépendance est une notion de l’esprit.

Hubert Aquin

Les peuples, tout comme les hommes qui les composent, ont parfois de ces rêves qui les incitent à se dépasser, à vivre en quelque sorte, pour un temps, au-delà de leurs possibilités habituelles. Chacun d’eux paraît alors destiné à devenir plus que lui-même en ce qu’il vise à atteindre un idéal. Il arrive aussi que des rêves semblables, en d’autres circonstances, conduisent à un affaissement de soi, que ce soit dans la mauvaise foi, le mépris ou le déni. La frontière entre ces deux usages de l’idéal – celui, salutaire, qui conduit au dépassement de soi et celui, néfaste, qui nous amène à l’amoindrissement de notre être – n’est pas facile à tracer et il faut parfois traverser bien des écueils avant de nous éveiller de ces songes malheureux. […]

Doit-on en finir avec l’indépendance ? Telle est la question qui s’impose à nous aujourd’hui et à laquelle nous avons le devoir de nous confronter. On l’aura compris, il ne s’agit pas ici du type d’interrogation que l’on se pose dans les partis politiques. Chacun d’eux ayant ses objectifs de campagne, ils n’envisagent jamais un objet qu’en fonction de leur horizon d’intérêt spécifique et selon son efficacité dans le jeu électoral, c’est-à-dire, en somme, de son utilité pour la victoire, et non pas selon sa vérité historique intrinsèque. Voilà pourquoi les fédéralistes se réjouiront d’un tel examen, l’assimilant, à tort, à une victoire définitive de leur programme ; alors même que les souverainistes, ne pouvant renier sur la place publique leur principale option, écarteront simplement ces discussions qu’ils jugeront déprimantes, les réservant au mieux pour quelques moments de confidences privées. Il nous appartient, à nous intellectuels, d’introduire la question dans l’espace public et d’interroger la pertinence de l’idéal d’indépendance. […]

Ce qui s’impose aujourd’hui à l’attention, après deux référendums successifs sur la souveraineté, c’est ce que je nommerais, en reprenant certains termes de l’équation formulée par Hubert Aquin, la fatigue politique du Québec français. J’estime, pour ma part, que cette faiblesse constitue un indice précieux de notre condition actuelle et que l’interprétation de ce phénomène récurrent ouvre la voie à une compréhension plus juste de notre situation historique. Davantage, c’est cette réalité, que nous avons peine à accepter, voire à formuler, qui explique les louvoiements si nombreux de nos politiques, depuis plus de quarante ans, eux qui n’ont jamais pu envisager sérieusement de s’engager sur la voie d’une véritable révolution nationale, faute du soutien populaire nécessaire. C’est d’ailleurs cette même inaptitude à la grande politique qui permet de comprendre les oscillations périodiques des partis souverainistes et autonomistes entre les tentations divergentes et inconciliables, en définitive, du bon gouvernement provincial et de la rupture finale du lien fédéral. […]

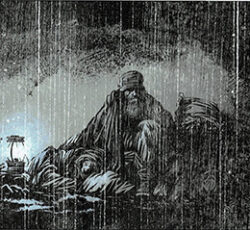

La fatigue politique du Québec français n’est pas un phénomène passager qui pourrait disparaître en d’autres circonstances. Il s’agit d’un trait, qui sans être permanent, n’en est pas moins caractéristique de l’état général de notre vouloir collectif dans l’histoire récente. Cette persistance de la fatigue politique provient du fait que les « causes » qui l’engendrent sont elles-mêmes durables. On ne voit pas poindre le moment où leurs effets cesseraient de se faire sentir, bien au contraire, puisque ces causes s’enracinent dans notre histoire particulière, comme peuple d’Amérique, et puisent à notre inscription dans le devenir de la modernité. Il s’ensuit donc que la fatigue politique du Québec français est là pour demeurer et affectera considérablement l’orientation générale de la volonté commune en ce pays. Il résulte de ces considérations sur les motifs de notre fatigue politique une conséquence majeure pour notre discussion. En effet, si notre fatigue politique persiste aujourd’hui et s’accentue à l’avenir, il est bien improbable que puisse un jour se réaliser le projet de l’indépendance du Québec, ce qui ne signifie pas qu’il soit devenu impossible.

Le caractère improbable aujourd’hui de l’indépendance du Québec nous oblige à nous demander s’il convient de maintenir un idéal politique qui pourrait ne jamais se réaliser. Est-il raisonnable de jauger nos actes et nos existences selon cette mesure abstraite que constituerait la plénitude de notre être politique, dès lors que nous savons pertinemment que cet idéal risque de ne jamais se transcrire dans la réalité ? Davantage, le fait qu’une partie importante des citoyens du Québec reste attachée à ce projet divise l’opinion publique et rend notre volonté incertaine en regard de l’avenir souhaitable pour tous. Cette indétermination de notre vouloir, qui s’oriente selon des idéaux à la fois divergents et parfois contradictoires, est à la source d’une ambivalence récurrente qui affecte lourdement notre destinée collective.

Prenant acte du caractère improbable de la réalisation de l’indépendance du Québec, il nous faut mesurer les coûts et les profits que pourrait entraîner la résolution de persister malgré tout dans la poursuite de ce rêve. Une politique ayant pour finalité la souveraineté du Québec, quand bien même celle-ci ne se réaliserait jamais, comporte certains avantages stratégiques considérables. Il n’est pas besoin d’être devin pour comprendre que la position des francophones au sein du Canada va en se fragilisant et que le poids politique du Québec au sein de la confédération ira en s’amenuisant à l’avenir, sans oublier bien sûr le rôle économique de Montréal. Dans un tel contexte général, il peut être très utile de brandir devant nos compatriotes la menace de l’indépendance, à tout le moins d’un référendum sur une éventuelle souveraineté par association, afin de donner un poids supplémentaire à nos revendications et servir ainsi nos intérêts. Il est donc impératif, d’un simple point de vue stratégique, de préserver dans le discours le projet de l’indépendance du Québec ne serait-ce que pour obtenir certaines concessions politiques et financières susceptibles d’amoindrir les effets à long terme de la diminution de notre influence politique au sein du Canada. Du point de vue d’un politicien souverainiste, qui aurait intégré à sa conduite quelques leçons du Prince, l’usage politique de l’idéal – quel qu’il soit, quelle que soit sa vérité – constitue un moyen privilégié par tout bon gouvernement. Notre ambivalence proverbiale n’est donc pas sans intérêt dans la joute politique que nous menons avec nos compatriotes.

En revanche, la poursuite de l’idéal d’indépendance peut avoir de nombreuses conséquences néfastes sur ce que nous pourrions appeler métaphoriquement la santé de notre corps politique. Il me semble, en effet, que le maintien du Québec dans la Confédération canadienne, alors même qu’une partie importante de ses citoyens demeurent attachés au projet de la souveraineté, comporte à tout le moins trois périls majeurs. Notre ambivalence politique pourrait contribuer à nourrir parmi nous la mauvaise foi, le mépris de soi et le déni du réel.

Commençons cet inventaire des effets néfastes de notre ambivalence par l’examen de la mauvaise foi qui est sans doute la conséquence proprement politique la plus manifeste. La démocratie, du moins dans sa représentation idéale, est de tous les régimes politiques celui qui exige la plus grande participation des citoyens. Cette participation à la définition de la vie commune, qui est l’un des éléments de la conception classique de la liberté politique, ne saurait avoir lieu s’il n’existe pas une certaine confiance mutuelle entre les individus qui composent la nation. En d’autres termes, un régime démocratique présuppose un engagement entre des partenaires qui ont une égale loyauté envers l’autorité qu’ils instituent de par leur rassemblement. Que je sache, la duplicité – résultant ici du fait que nous avons deux têtes politiques – n’a jamais favorisé la bonne foi nécessaire au fonctionnement de nos institutions politiques1. Du reste, le fait qu’une partie considérable de nos concitoyens ne se reconnaissent pas dans l’État fédéral pose déjà un problème majeur en termes d’allégeance politique. Mais plus encore, ce qui doit nous inquiéter, c’est le fait que la conduite de notre politique instille dans l’espace canadien, qui demeure à ce jour le nôtre, une défiance mutuelle puisqu’il est difficile de mesurer la bonne foi de citoyens, qui s’estiment étrangers à l’État qui les gouverne, et surtout de leurs représentants qui se comportent comme des exilés dans leur propre pays. Nos politiques souverainistes, ou encore autonomistes, sont ainsi tenus de faire un usage stratégique de l’idéal d’indépendance, sans même croire à sa réalisation éventuelle, ni même la souhaiter sincèrement, ce qui les conduit à terme à introduire une forme insidieuse de cynisme dans notre vie politique.

Le mépris de soi est l’une des autres conséquences néfastes induites par notre ambivalence. Nous l’avons mentionné, cette configuration particulière du mépris nous est familière depuis longtemps et a joué un rôle déterminant dans l’évolution de notre sensibilité politique. Il est périlleux de maintenir dans l’horizon d’espérance de la conscience d’un nombre considérable de citoyens un idéal dont la réalisation risque de devenir toujours plus improbable. Pour ceux-là, en effet, qui conservent à l’esprit cette mesure de notre existence collective, le risque paraît grand qu’ils n’en viennent à se juger très sévèrement, à l’aune d’un tel projet. Il se pourrait ainsi qu’ils soient conduits à se mépriser eux-mêmes pour ne pas avoir su accomplir l’objet de leur espérance. Par un malheureux retour de l’histoire, sous les échecs répétés, les référendums perdus, celui qui a choisi, par idéalisme, d’orienter sa volonté en direction de la plénitude de notre être collectif, en vient lui-même à se désintéresser du sort de ses semblables, à s’abandonner à l’individualisme régnant, voire même à s’interroger ouvertement sur les raisons de préserver une telle culture de l’échec. Certaines œuvres du cinéaste Denys Arcand, pour ne citer que lui, pensons par exemple au documentaire Le confort et l’indifférence ou encore au Déclin de l’empire américain, illustrent parfaitement le risque que comporte un tel idéalisme.

Enfin, il existe un dernier péril découlant de notre ambivalence, c’est-à-dire de l’indétermination de notre vouloir et de notre difficulté à choisir le pays auquel notre loyauté doit s’attacher. Le fait de poursuivre la réalisation d’un rêve que nous savons sourdement menacé d’échec, à tout le moins toujours plus improbable dans ce Québec qui n’est plus celui chanté autrefois par Leclerc et Vigneault, mais celui mis en scène par Robert Lepage et par Le Cirque du Soleil, peut nous conduire à terme à vivre dans le déni de la réalité, préférant la poursuite de l’idéal, si nécessaire dans l’échec, à la lourde réalité de ce monde changeant et désormais voué à la réalisation d’autres projets. Nous pouvons bien avoir un musée national, une capitale nationale et bientôt, si le parti souverainiste reprend le pouvoir, une constitution nationale, il demeure que nous n’avons pas de pays au sens proprement politique et que nous résidons toujours dans une province. Le danger ultime de l’ambivalence, à tout le moins pour ceux qui ont choisi de vivre résolument dans l’espérance du grand soir, est de nous confiner dans le rêve, à distance de la réalité de ce pays qui se construit ailleurs, dans un état que certains psychiatres décriraient comme une séparation névrotique entre l’imaginaire et le réel. Ce n’est pas bien sûr le vocabulaire qui est le nôtre, mais il permet d’envisager l’étendue du malaise que recouvre un tel déni de notre inscription dans l’espace politique canadien au nom d’un projet inlassablement différé. Les réélections du Bloc québécois à Ottawa témoignent de cette schizophrénie collective qui nous conduit à fuir la vérité effective de ce pays qui demeure, quoi qu’on en pense, le nôtre, et à nous situer, de nouveau, à la marge du pouvoir.

L’ambivalence de notre vouloir commun, son indétermination répétée, résultat conséquent de notre fatigue politique, présente quelques avantages, dont le plaisir insondable de s’ouvrir à tout en n’étant rien, mais il comporte aussi de nombreux risques. Nous l’avons mentionné, en commençant, l’idéal d’indépendance est intimement lié à la construction de l’identité québécoise. Il apparaît, par conséquent, que son déclin dans les consciences pourrait, à terme, conduire à une déstructuration de cette identité ouvrant la voie à une configuration inédite de notre imaginaire collectif. Certains ne verront dans ces mutations de notre être historique qu’une occasion d’aménager autrement, sans perte ni gain, nos intérêts et nos espoirs ; d’autres estimeront sans doute que tout changement de cette nature n’est pas nécessairement souhaitable et que certaines occasions heureuses pour les individus peuvent se révéler néfastes pour la collectivité prise dans l’ensemble de son devenir historique. Il n’en demeure pas moins que nous ne saurions envisager que deux sorties possibles de l’ambivalence de notre être collectif et de ses pièges : ou bien une improbable souveraineté, toujours possible sous le choc d’imprévisibles événements ; ou bien encore un retour progressif et réfléchi de notre collectivité dans l’espace canadien, ce qui signifierait alors la fin du rêve d’indépendance.

1. Voir, à ce sujet, le récent sondage de La Presse, le samedi 23 juin 2007, A 2-3, qui indiquait que 91 % des Québécois sont fiers d’être québécois et 86 % tout aussi fiers d’être canadiens.

* Ce texte est une version abrégée d’un essai qui paraîtra dans le prochain numéro de la revue Argument (vol. 10, no 1, Automne-hiver 2007-2008).

Cette étude s’inscrit à la suite d’une autre ayant le même titre et traitant de la pensée politique d’Hubert Aquin, ce qui explique la numérotation utilisée. Je précise, par ailleurs, que la thèse présentée dans cet essai fut d’abord envisagée dans un ouvrage paru il y a quelques années, intitulé Les humanités passagères, Considérations politiques sur la culture politique québécoise, Boréal, 1991.

Lectures suggérées :

Hubert Aquin, Blocs erratiques, Typo, 1998.

Jacques Beauchemin, La société des identités, Éthique et politique dans le monde contemporain, Athéna, 2005.

Gérard Bouchard, Genèse des nations et des cultures du Nouveau Monde, Boréal, 2000.

Fernand Dumont, Raisons communes, Boréal, 1997.

Jocelyn Létourneau, Passer à l’avenir, Boréal, 2000.

Pierre Manent, La raison des nations, Gallimard, 2006.

E.-M. Meunier, J.-Ph. Warren, Sortir de la « Grande Noirceur », Les Cahiers du septentrion, 2002.

Joseph Yvon Thériault, La critique de l’américanité, Québec Amérique, 2002.