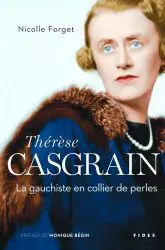

Le sous-titre de ce livre1 n’est ni taquinerie ni reproche : il souligne le contraste qui a marqué la carrière de Thérèse Casgrain : irrévocablement marquée par son appartenance à une classe sociale riche de biens et d’avantages, elle se porta pourtant cent fois à la défense des humbles. Nicolle Forget insistera sur ce trait en évitant aussi bien l’acharnement que la complaisance, mais sans dissimuler les contradictions qui en résultaient.

La cuillère d’argent

Le fait est connu : le père de Thérèse, Rodolphe Forget, fut le Québécois le plus riche de son temps. Il mit le pied à l’étrier grâce à son oncle Louis-Joseph, seul Canadien français en lice lorsque la Chambre des agents de change devint, en 1874, la Bourse de Montréal. Rodolphe dut, à son exemple, subir son apprentissage, « le temps d’apprendre, d’atteindre sa majorité et de mettre de côté la somme nécessaire à l’achat d’un siège à la Bourse ». Très tôt, le neveu se révéla audacieux et retors là où l’oncle préférait la prudence. Rodolphe a le geste large : quand il fait venir de France des religieuses et leur confie le couvent Sainte-Marie à Saint-Irénée, non seulement il le fait bâtir, mais « il en paie tous les frais. Les élèves n’ont pas à payer les livres et même la pension est gratuite. Chaque année, toujours à ses frais, il envoie dans un collège ou un couvent les dix élèves qui ont obtenu les meilleures notes. C’est ce qui a permis à l’homme de lettres Jean-Charles Harvey de faire des études classiques ». Mais le même homme, selon Olivar Asselin, est « l’organisateur des coups de bourse qui ruinent en un jour des milliers de familles ». Contrastes inscrits dans l’ADN ?

Contacts et politique

Le salon de Rodolphe Forget accueillait le gratin de la politique et des affaires. Thérèse enfant vit ainsi défiler bien des sommités ; elle n’oubliera jamais l’atout que sont les contacts. Pensionnaire dès ses neuf ans, elle ne vit sa famille que pendant les vacances. Encore fréquentait-elle surtout les domestiques. Thérèse dira de son père qu’il exerça sur elle une influence profonde, même si, fidèle aux mœurs de l’époque, Rodolphe ne permit aucune étude supérieure à sa fille. En se mariant dès ses dix-neuf ans (après le décès étrange de son grand amour d’adolescente), peut-être Thérèse répondait-elle à la fois aux vœux de son père et à un besoin d’autonomie. Son mari, Pierre-François Casgrain, avocat, puis député du comté représenté jusque-là par son beau-père, sut bientôt de quoi était capable son épouse. Quand une pleurésie empêcha Casgrain de prendre la parole lors d’une assemblée politique, Thérèse le remplaça au pied levé et conquit les 2000 électeurs. C’était le début. Divers groupes, dont les animatrices du Comité provincial pour le suffrage féminin, allaient aussitôt la mobiliser ; tous la trouvèrent disponible. Elle manquait d’expérience, mais savait l’utilité des contacts, la rentabilité des pressions, l’art des salons aux conversations dirigées.

Le salon de Rodolphe Forget accueillait le gratin de la politique et des affaires. Thérèse enfant vit ainsi défiler bien des sommités ; elle n’oubliera jamais l’atout que sont les contacts. Pensionnaire dès ses neuf ans, elle ne vit sa famille que pendant les vacances. Encore fréquentait-elle surtout les domestiques. Thérèse dira de son père qu’il exerça sur elle une influence profonde, même si, fidèle aux mœurs de l’époque, Rodolphe ne permit aucune étude supérieure à sa fille. En se mariant dès ses dix-neuf ans (après le décès étrange de son grand amour d’adolescente), peut-être Thérèse répondait-elle à la fois aux vœux de son père et à un besoin d’autonomie. Son mari, Pierre-François Casgrain, avocat, puis député du comté représenté jusque-là par son beau-père, sut bientôt de quoi était capable son épouse. Quand une pleurésie empêcha Casgrain de prendre la parole lors d’une assemblée politique, Thérèse le remplaça au pied levé et conquit les 2000 électeurs. C’était le début. Divers groupes, dont les animatrices du Comité provincial pour le suffrage féminin, allaient aussitôt la mobiliser ; tous la trouvèrent disponible. Elle manquait d’expérience, mais savait l’utilité des contacts, la rentabilité des pressions, l’art des salons aux conversations dirigées.

Réseaux, pistons, excès

La préfacière, l’ex-ministre Monique Bégin, a vu agir Thérèse Casgrain : « Thérèse n’était pas une personne d’équipe, mais une personne de réseaux ». Et elle concevait ces réseaux comme siens. La biographe, qui a aussi côtoyé Thérèse lors des débuts de la Fédération des femmes du Québec, souligne la propension de Thérèse à sauter aux commandes : « […] je l’ai connue expéditive lors de réunions et ne s’embarrassant pas trop des règlements en vigueur ».

L’histoire le prouve, cette fabuleuse énergie déplaçait les montagnes. Les femmes auront obtenu, en partie grâce à elle, le droit de vote, malgré la résistance des élites québécoises, du haut clergé à Henri Bourassa. Le socialisme canadien l’associe à la mutation qui a tiré le Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’ancienne Co-operative Commonwealth Federation (CCF). Si les allocations familiales furent adressées aux femmes, Thérèse y est pour quelque chose. Son plaidoyer pour la paix, elle le porta aux quatre coins du monde. Liste partielle et déjà éloquente. Elle était tenace, pressante, résolue, littéralement incapable de laisser en repos la personne dont elle avait besoin. Mais les résultats sont là.

Ses réussites dans des combats aussi importants que le droit de vote des femmes lui valurent d’innombrables sollicitations. Fonceuse, efficace, elle donne de la visibilité à toutes ses causes, éveille les médias aux situations scandaleuses, force l’adhésion des temporisateurs. La rançon, c’est qu’elle obéit surtout à son instinct et qu’elle épouse des causes qui lui sont peu familières. À cela s’ajoute une logique personnelle parfois poreuse. Rien qui doive occulter ses mérites, mais de quoi susciter des étonnements et des frictions. Lorsqu’elle harangue les piqueteurs de la Noranda, avec chapeau et gants blancs, Lise Payette l’entend dire : « J’espère qu’ils n’apprendront jamais que je possède des actions de la Noranda Mines, héritage de mon mari ». Après son intervention à la radio à l’invitation de la Commission d’information du Canada pendant la guerre de 1939-1945, sa biographe s’interroge : « Au fond, par cette intervention, Thérèse devient une pièce de l’arsenal de propagande que déploie le Canada depuis le début de la guerre. Croit-elle vraiment que la mobilisation restera volontaire ? » Sa fougue l’expose également à des comportements que certains, et pas des moindres, jugeront sévèrement. Par exemple, l’avocat Jacques Perrault. Un comité avait chargé Perrault de rédiger une résolution que Thérèse devait remettre au président du Rassemblement des citoyens. « Or, Thérèse décide de supprimer cette résolution bien que le contenu ait été dûment adopté par le comité. Perrault ne le prend pas, non plus d’ailleurs que la façon dont Thérèse traite certaines personnes. » Perrault écrit : « Lorsque vous ‘engueulez’ ceux des gens qui nous sont sympathiques, comme Gérard Pelletier, et que vous traitez de ‘cochons’ mon beau-frère André Laurendeau et Pierre Laporte, je trouve que vous exagérez. Si vous voulez collaborer, si vous cessez de considérer le Parti social démocratique et la CCF comme votre propriété privée et personnelle, il me fera plaisir de renouveler mes excuses ».

Cette riche et tumultueuse carrière se terminera d’étrange façon. Thérèse, qui tint salon avec les élites pendant des années, subit la solitude. « Thérèse n’a plus de famille politique où elle se sente à l’aise. Le PSD l’a rejetée. Un peu avant, le Rassemblement a voulu faire de même, et publiquement d’ailleurs. Les libéraux québécois la regardent de haut quand ils daignent la regarder. À Ottawa, n’en parlons pas. Elle n’a pas non plus beaucoup de soutien de ses enfants. » Tiédeur filiale peut-être prévisible, car, écrit la biographe, « je ne vois nulle part que Thérèse ait eu la fibre maternelle très développée ». Plusieurs intimes se seront également éloignés. Guy-Merrill Désaulniers, un temps chef québécois de la CCF, n’apprécie pas qu’elle lui reproche son divorce, au prétexte que « cela nuirait ». D’autres lui reprocheront son appui à la loi sur les mesures de guerre : « Nous sommes plusieurs à ne pas avoir compris son empressement ». Quand elle acceptera un poste au Sénat à 74 ans et donc pour 9 mois à peine, Fernand Daoust lui en fait reproche : « Elle avait adhéré et a été porte-parole pendant des années d’un parti qui demandait l’abolition du Sénat, ce n’est pas rien. À chaque congrès, Thérèse Casgrain a voté pour cela. Son entrée au Sénat nous a fait bouillir. Elle a pilé sur ses idées pour faire plaisir à son ami Pierre Trudeau. Elle n’avait pas besoin de ça ». En revanche, Thérèse Casgrain poursuivit l’indépendantisme avec un acharnement constant et hargneux. Toutefois, peut-être la fille de Rodolphe Forget oubliait-elle alors que « le 14 décembre [1838], Charles Forget et ses neveux Étienne et Jean-Baptiste Forget sont morts dans le presbytère de Saint-Eustache ».

Exemplaire biographie que peut conclure le verdict de Monique Bégin : « J’ai compris avec le temps que les femmes de ces générations n’avaient pas d’autres manières de procéder que d’utiliser les hommes importants qu’elles connaissaient ». Heureusement, Thérèse les a surtout utilisés pour des causes plus que défendables.

1. Nicolle Forget, Thérèse Casgrain, La gauchiste en collier de perles, Fides, Montréal, 2015 [2013], 535 p. ; 34,95 $.

EXTRAITS

Elle avait une idée, un projet, une cause ; repérait les individus qu’elle jugeait appropriés à sa réalisation ; invitait tout le monde à une réunion ; après discussion, elle annonçait structures, responsabilités, et le reste, avant d’en saisir les médias. Et elle était d’habitude présidente ! Quand j’ai travaillé avec elle dans ma jeunesse, cette manière de faire heurtait déjà les sensibilités de la majorité.

Préface de Monique Bégin, p. 12.

De fait, Thérèse savait comment conscrire les gens. Même si plusieurs la trouvaient fatigante, ils finissaient par accepter parce qu’ils épousaient l’une des nombreuses causes dont elle s’est faite l’avocate tout au long de sa vie.

p. 367

Quelle extraordinaire aventure de se présenter à la Régie [du logement] avec Thérèse comme cliente ! En entrant, tous les gens assis se levaient pour venir lui parler ! […] Avant même de s’asseoir, elle allait saluer les régisseurs qui, tout surpris et honorés de la voir devant eux, ne savaient que faire.

Pendant près de dix ans le propriétaire n’a jamais réussi à faire augmenter le loyer de Thérèse. « Quelle aventure ! et quelle catastrophe pour le propriétaire ! »

Me Philippe Casgrain, p. 411.

Ce n’est pas à son âge que Thérèse va changer. Consulter, consulter, elle a l’impression, la conviction peut-être, de le faire. Elle a toute sa vie testé ses idées auprès de quantité de gens qui venaient chez elle. Sa garde rapprochée, si je peux ainsi qualifier quelques personnes, est au courant de certaines choses, mais Thérèse ne s’est jamais enfargée dans les détails. Elle interprète les règles à sa convenance. Cette incapacité de se plier aux exigences des organisations démocratiques constituées et fonctionnant suivant la règle de la majorité lui est souvent source de conflits et, cette fois, ce lui sera fatal.

p. 381

On a beau être politique, avoir de l’intuition et le cœur à la bonne place, cela ne suffit pas. « Thérèse n’était pas conceptuelle » me dira Monique Bégin. « Elle n’a pas de structure conceptuelle pour analyser tout cela. Mais elle a du flair, c’est une excellente communicatrice et ça ne paraît pas qu’elle n’est pas analytique ».

p. 318