En toute franchise, ces Vies multiples d’Amory Clay m’auraient moins captivée si elles avaient été écrites par une femme. Tiens donc ! Pourquoi cela ? William Boyd se glisse dans cette fausse autobiographie ou plutôt cette fiction déguisée en mémoires comme une femme le ferait dans un élégant fourreau. Et c’est fascinant.

Une écrivaine aurait imaginé exactement la même histoire avec autant de talent que la diablerie de l’auteur britannique, né au Ghana, qu’elle n’aurait pas exercé le même attrait. Plonger dans la psyché féminine et se perdre dans la longue existence d’une photographe de guerre comme dans une chambre noire, s’y mouvoir et s’émouvoir, jour après jour, pendant des mois, peut-être des années, ce n’est pas un chemin si fréquenté par les hommes. Moins encore quand se déploient délicatesse et justesse dans un parcours sans aucun faux pas.

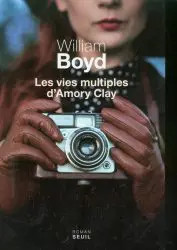

Amory Clay, c’est moi. Apocryphe ou non, la célèbre formule qu’aurait prononcée Flaubert, Madame Bovary, c’est moi, va comme un gant au romancier Boyd. Son double et anima, il le pense libre. Aussi cette femme ne s’adonne-t-elle que peu ou prou à de douloureux questionnements existentiels. Elle vit, ça lui suffit. Sa route mouvementée pour dire le moins possible fusionne dans plusieurs événements majeurs du XXe siècle et nous mène de son cottage sur un îlot écossais, où elle coule les jours paisibles de la dernière étape, à Berlin, à Londres, à New York, à Paris, à Saigon (segment un peu moins convaincant, nous a-t-il semblé), dans un ordre aléatoire que ses souvenirs accompagnent, suivent ou précèdent. Les guerres – la Grande et la Seconde, celle du Vietnam –, qui ont tué père, frère et mari, en sont le point focal, alors que le maître de l’illusion génère du vrai avec du tout-faux. Malgré les nombreuses photographies anonymes qui habillent son histoire et jettent un véritable doute, Amory Clay n’a jamais existé en dehors de l’imaginaire de son créateur.

La langue déliée de Boyd, à la fois simple et souple, échafaude une construction qui ne laisse pas de temps mort, un récit mené tambour battant et menant à des chutes de chapitres suivies de relances si efficaces qu’elles reportent sans cesse l’heure de fermer le livre. Ses mots ondoient sur les volutes de cigarettes et font un sort à une gamme étendue d’alcools. On y boit et fume à chaque page, ou presque. Ce peut être irritant, mais on s’y habitue comme on le fait de ses descriptions maniaques des lieux, lesquelles rappellent Stieg Larsson ou encore Philip Kerr. L’agacement premier s’estompe, pendant que ces clins d’œil malicieux façonnent un climat familier, presque attendu, nous rendant plus complices des personnages.

L’humour léger de Boyd, celui qui n’appuie jamais et nous fait paraître intelligent à nos propres yeux, la grâce rédemptrice des Anglais comme il l’écrit, nous arrache bien souvent un sourire de connivence. Comble de bonheur, l’auteur nous ménage au terme de cette chronique trépidante une fin dont l’intelligence laisse ébahie. Son roman nous fait aimer l’homme derrière l’histoire de cette femme. Pour dire vrai, cet homme aurait pu être une femme.

ESPACE PUBLICITAIRE

DERNIERS NUMÉROS

DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE

Loading...