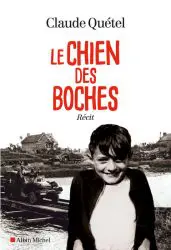

Même s’il n’avait que quatre ans, l’auteur – devenu prolifique historien – se souvient du débarquement allié en Normandie. Les Allemands avaient édifié l’imprenable « Mur de l’Atlantique » qui, comme la fameuse ligne Maginot française, devait arrêter l’ennemi, et il fut lui aussi finalement franchi en ses points faibles. Mais Claude Quétel se souvient surtout des soldats de la Wehrmacht qui occupèrent longtemps son village côtier : le charmant blondinet était devenu « la coqueluche des Allemands » au grand déplaisir des villageois. Et un peu plus tard, cette fois à son grand dépit rétrospectif, il ne se souvient guère des Canadiens qui débarquèrent sur la plage de Juno. Le village fut libéré dès le 6 juin. Suivit « l’infernal grondement des bombardiers [qui] passait au-dessus de nos têtes en direction de Caen. Ils n’étaient pas pour nous ». Le pire des combats et le spectacle de la mort lui furent donc épargnés, mais non le sort commun : la fuite-panique vers des carrières qui servirent d’abri, et surtout les séquelles durables de l’événement qui fut la plus grande opération militaire non seulement de la Seconde Guerre mondiale mais sans doute de toute l’Histoire.

Quétel en a abondamment écrit, cependant l’événement demeurera inépuisable. Très concret, précis et coloré (donc propre à raviver les souvenirs des lecteurs qui ont connu cette époque…), il décrit presque méthodiquement la vie quotidienne bouleversée de ces hommes et de ces femmes qui devaient rebâtir et d’abord, la grande affaire ! se procurer du ravitaillement alors que tout manquait ou n’était que chichement distribué. Il fallait donc récupérer ce qui pouvait l’être, troquer, s’ingénier à trouver des substituts au sucre, au café, au tabac, du combustible. Difficile d’imaginer aujourd’hui dans notre siècle de consommation boulimique ce que pouvaient être la faim et le dénuement parfois complet de ces gens pas si éloignés de nous.

Ce fut pour le jeune Claude le rude, l’impitoyable apprentissage du réel. Déjà dans sa famille où l’affection était pauvre comme les modes de survie, entre une mère pieuse, rigide, incapable d’en exprimer et un père petit employé discoureur, rarement présent, irresponsable. Fort heureusement la grand-mère apportait à l’enfant son attention et sa compréhension. Il y eut ensuite le pensionnat religieux étouffant, à la discipline aveugle et brutale qui eut surtout pour effet de détourner Claude de la religion pour le restant de sa vie. Mais il participait à d’audacieuses maraudes avec des garnements qui exploraient les bunkers abandonnés ou des épaves rouillées sur la plage qui recelaient aussi de dangereuses mines non explosées. Des trafics clandestins de munitions et d’armes s’organisaient où certains adultes trouvaient des profits appréciables : un marché noir en doublait un autre qui avait fait florès pendant l’Occupation.

Point de sensiblerie ni d’apitoiement dans ce récit d’enfance et d’adolescence. On pourrait le rapprocher, pour l’opposer, du Grand Meaulnes mais celui-là musclé, rugueux : l’époque n’était plus aux rêveries ni à la recherche du mystérieux domaine où vit une belle jeune fille, mais à la survie au jour le jour. Le jeune Claude doit comme ses petits compatriotes et leurs parents surmonter les obstacles et les violences du temps, compenser les pénuries, trouver des solutions (souvent ingénieuses) aux situations difficiles, ruser avec l’autorité abusive, supporter le regard arrogant des mieux nantis, apprendre à se protéger contre la malveillance ou la traîtrise, ne pas faire aveuglément confiance car il découvre aussi la dureté de cœur chez les autres. Déjà il nourrit secrètement une insatiable soif de lecture malgré tout ce qui l’en détourne, à savoir les censures et les préjugés de son milieu. Il apprend la liberté d’être soi-même : il mûrit.

Ce retour minutieux sur la France de l’après-guerre qui va subir des bouleversements qui la rendront méconnaissable fait souvent penser à Jour de fête. Mais contrairement au film de Tati qui se tient toujours dans l’humour et le comique, le récit de Quétel n’a pas gommé les aspérités et les notes graves. Un regard souvent amusé, drôle, d’une tendresse retenue, posé sur les petites gens dans un village français d’il y a trois quarts de siècle – une éternité ! Un monde qui ne survit aujourd’hui que dans les mémoires. Il avait vécu la peur, les violences, les privations, la mort mais, bel exemple de résilience collective, il se relevait de ses ruines.

ESPACE PUBLICITAIRE

DERNIERS NUMÉROS

DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE

Loading...