La situation actuelle, on le sait, est problématique à plus d’un titre. Coincés entre la pandémie et le réchauffement climatique, pour ne tenir compte que de ces deux éléments, nous nous sentons tout petits. Quel rôle pouvons-nous jouer, comme individus, pour d’un côté ralentir la propagation et de l’autre améliorer la situation climatique ?

Si c’est autour de la situation climatique que Prise de parole a demandé à Catherine Voyer-Léger d’inviter douze autrices et auteurs à « parler avec intimité de leur rapport à la crise environnementale », la COVID se faufile dans certains textes comme une ombre menaçante. On ne saura pas de quelle façon ces autrices et auteurs ont été choisis, mais en cherchant sur le Web, on découvre que la plupart vivent en Acadie, en Ontario et dans l’Ouest et qu’ils sont plus jeunes que vieux… Les textes répondent tous à la commande et certains se démarquent.

Le rappeur R Premier se souvient de la capacité que ses camarades de jeu et lui avaient de récupérer et de transformer ce qu’ils trouvaient dans le dépotoir de Cotonou (Bénin) et sa surprise de constater en arrivant en Ontario l’invraisemblable quantité de choses que les gens jettent.

Un peu comme un écho, la dramaturge et chroniqueuse Céleste Godin (Acadie) évoque la longue liste de ses « péchés climatiques » tout en rythmant son texte par le mantra « j’ai jamais drivé un car » dans un texte empreint d’un humour noir qui pose clairement la solution du problème : « Il suffit de créer des lois, et les choses n’auront pas le choix de changer ». Et l’effort personnel en sera le complément. Encore faut-il que les gouvernements adoptent ces lois, ce dont semblent douter l’ensemble des autrices et auteurs de ce recueil.

La romancière et dramaturge Gisèle Villeneuve, qui vit à Calgary, construit son texte autour de « l’homo procrastinus », constatant que « nous sommes autant cigales que fourmis » et « qu’écartelés entre nos opposés d’intelligence et de stupidité, nous sommes victimes de notre intrinsèque défaut de fabrication ».

Le poète Jonathan Roy (Acadie) choisit l’ironie en avouant son impuissance : « [On] regarde une téléréalité de nous en train de [nous] filmer en train de détruire la maison ».

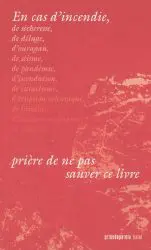

La dramaturge Mishka Lavigne (Ontario), dont le texte est franchement ironique, fait l’inventaire de toutes les choses qu’elle possède, advenant le cas où tout passerait au feu et qu’il faille reconstruire, en se disant que si ça arrive, « on aura les meilleures intentions du monde » et donc qu’on « fera mieux ». Mais la chute semble indiquer que cela sera difficile (pour demeurer positif).

Dans son introduction, Catherine Voyer-Léger raconte l’anecdote suivante : sa fille de quatre ans lui demande quelles sont les deux lumières qu’elle voit au loin. Catherine cherche les deux points lumineux et après un certain temps comprend que sa fille parle des étoiles. Elles n’en « trouvent » que cinq en raison de la pollution lumineuse. Et Catherine de constater que même les étoiles disparaissent…

Les textes de ce court recueil n’offrent guère de solutions, mais ils apportent une réflexion qui, sans être novatrice, n’en est pas moins pertinente. Et peut-être qu’à force de réfléchir, de lire sur le sujet, de s’en parler, d’en parler à ceux qui nous gouvernent, quelque chose de positif naîtra.