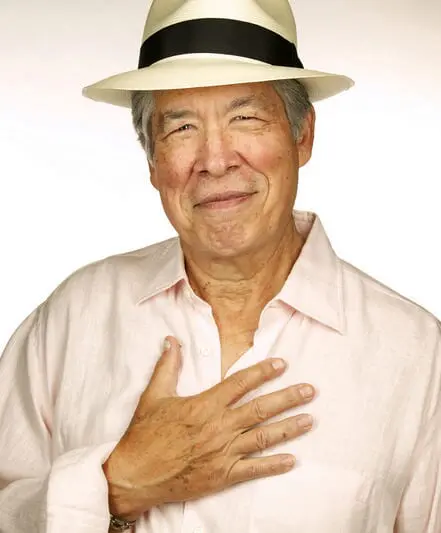

Normand de Bellefeuille et ses Catalogues affectueux

La poésie de Normand de Bellefeuille connaît depuis quelques années un véritable engouement, tant de la part des critiques que des lecteurs. On ne compte plus les nominations et prix depuis la parution de la… Normand de Bellefeuille et ses Catalogues affectueux