Souvenirs et curiosités de la Côte-Nord

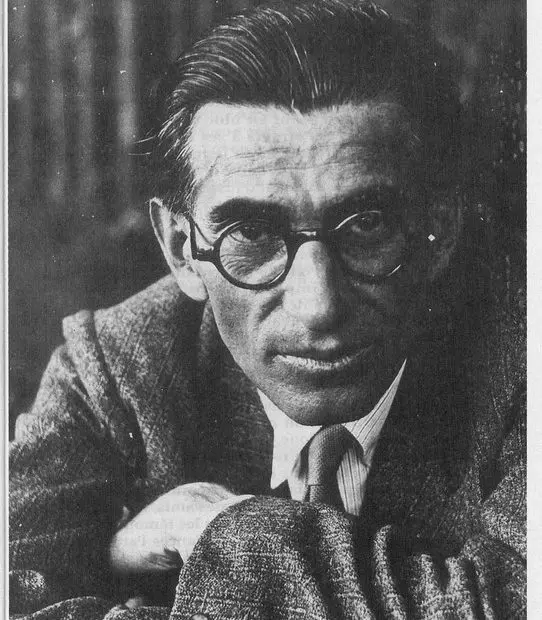

En complément de notre dossier sur l’imaginaire de la Côte-Nord, nous vous proposons trois lectures : Une demi-heure avec Gilles Vigneault… en 1966 Entrevue réalisée par Jean-Yves Fréchette pour le journal étudiant du Séminaire de Hauterive.… Souvenirs et curiosités de la Côte-Nord