Pascal pouvait encore écrire, à son époque, que l’homme se situe entre l’ange et la bête.

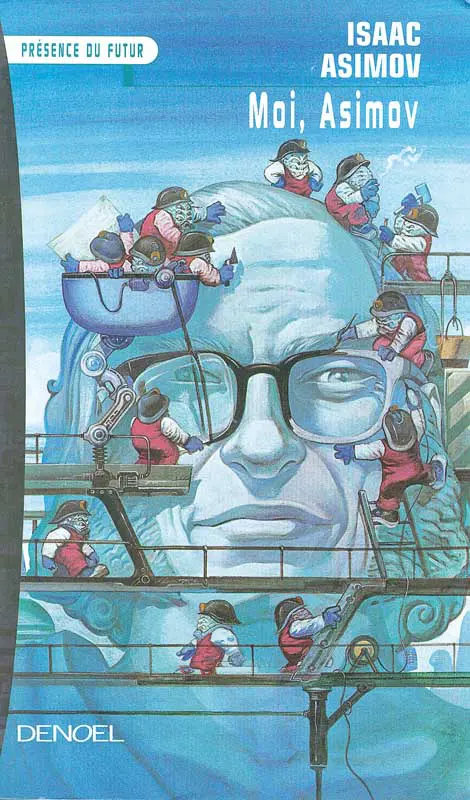

Depuis, s’il nous est toujours donné de nous comparer aux autres animaux, notamment à nos frères dans l’évolution que sont les singes, nous ne savons plus très bien, à tout le moins d’une connaissance qui puisse être certaine, si l’ange est toujours à nos côtés. Il semble plutôt que le robot a pris place dans l’espace laissé vacant par la disparition de ces gracieux messagers. Cette grande mutation de notre imaginaire comporte bien plus qu’un simple échange de ces figures d’altérité puisque le robot, comme l’illustre abondamment l’œuvre d’Asimov, représente non seulement une espérance, tout comme l’ange, mais aussi une menace, à la différence de ce dernier. Qui sait si le robot ne nous remplacera pas un jour au sommet de la longue chaîne des êtres, marquant ainsi le début de notre fin ?