Ce petit ouvrage vaut surtout par l’ingénieuse hypothèse qu’il soumet au lecteur : « […] une exploration d’une autre dimension de l’ordre libéral […], celle de l’ordre colonial britannique ». Par cette relecture, Claude Couture et David Chandonnet espèrent « interpréter non seulement le rejet de l’entente de Charlottetown et ses conséquences vingt ans après, mais aussi la façon dont les francophones sont toujours généralement perçus au Canada anglais et comment la question du multiculturalisme est abordée ». L’exploration tient parole.

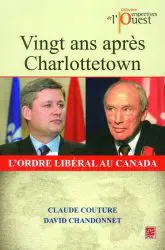

L’introduction, bien assise, recense les familles de libéralisme. D’un côté, le courant inspiré de Jean-Jacques Rousseau et de Thomas Paine défend la thèse de l’égalité et du rationalisme. En face, le courant issu de John Locke préfère la propriété et l’individualisme. L’Empire privilégie le second choix. Couture et Chandonnet déploient les corollaires de cette préférence : « Ainsi, pour nous, parler de l’ordre libéral, notamment au Canada, c’est évoquer un ordre politique, social et culturel en relation avec un groupe linguistique et religieux précis, anglais et protestant, et la forte tendance de ce groupe à se définir comme porteur exclusif de la modernité ». Autrement dit, Moi, Empire ; toi, colonie. Même si les auteurs ne nomment pas Durham, on peut penser à lui. Comme le Canada, colonie, obéit au choix londonien, l’ordre libéral canadien optera, même sous le règne du Parti libéral du Canada, pour l’individualisme. Il croira à telle supériorité raciale et tiendra en piètre estime, comme ailleurs dans l’Empire, les autres cultures. « Ainsi, au Canada, ce sont très souvent des libéraux qui ont appliqué des politiques de répression des droits selon une logique de l’ordre libéral impérial. » La suite de l’histoire confirme l’hypothèse des auteurs : le libéralisme à la Trudeau s’apparente à la philosophie privilégiée par l’Empire, tandis que les Stanfield, Clark ou Mulroney préféreraient, bien que conservateurs, un libéralisme plus respectueux des différences. Du coup, on comprend mieux que le Canada anglais, nourri du libéralisme version Locke, porte sur le Québec et la francophonie un regard toujours impérial. Quitte à ce que Stephen Harper, bien qu’issu du Reform Party, inverse le paradoxe et imite l’individualisme impérial plutôt que la tradition égalitaire des conservateurs.

Prononcer un jugement à partir d’un échantillon limité à La Presse, au Globe and Mail et au Calgary Herald était un peu aventureux, mais l’historique nuancé du libéralisme impérial rend l’hypothèse plausible. Chose certaine, les réactions populaires aux textes de ces journaux montrent ceci : c’est en tablant sur le libéralisme impérial que Trudeau a mené son combat contre l’accord du lac Meech et l’entente de Charlottetown et qu’il a pu les torpiller.