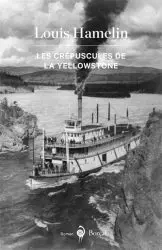

Dans une vie antérieure, précédant celle du romancier primé il y a plus de trente ans par le Prix du Gouverneur général, Louis Hamelin décrochait un diplôme en biologie de l’Université McGill. Plus qu’un ajout à son curriculum, cette formation et l’intérêt consubstantiel qu’il porte à la nature marqueront par la suite profondément son œuvre, également traversée, c’est devenu un lieu commun de le souligner, d’une sensibilité très américaine. Ornithologue à ses heures, c’est à un drôle d’oiseau qu’il rend grâce dans son plus récent ouvrage.John James Audubon est une curiosité dans l’histoire du Nouveau Monde du XIXe siècle. Naturaliste né Jean-Jacques à Saint-Domingue, atteint de ce qu’il diagnostique lui-même comme étant une « maladie ambulatoire », il ratisse durant une bonne partie de sa vie le continent américain, consignant ses observations de la faune ailée dans le chantier de sa pièce maîtresse, Oiseaux d’Amérique. En 1843, alors âgé de 58 ans, armé de pinceaux, de planches à dessin et des quelques dents qui lui restent, il part en expédition dans le Haut-Missouri pour répertorier les espèces qui seront reproduites près d’une décennie plus tard dans la somme des Quadrupèdes vivipares d’Amérique du Nord.Les crépuscules de la Yellowstone constitue le premier pan d’un triptyque sur le thème des amitiés du Nouveau Monde, dont les prochains tomes devraient être respectivement dédiés à Henry David Thoreau et à Grey Owl. Le roman retrace donc non seulement la remontée d’Audubon et de l’équipage de l’Omega, unsteamer nolisé par l’American Fur Company, vers l’embouchure de la Yellowstone, géographiquement perçue à l’époque comme le degré zéro de la civilisation et la porte d’entrée vers l’Ouest indompté,mais sonde aussi en parallèle la relation entre Audubon et son guide d’envergure rabelaisienne, Étienne Provost, une légende vivante aussi habile à lever le gibier que les jupons.Diffusant sur son passage des tonnerres de rires gras, le bateau compte, parmi les engagés aux frais de l’ornithologue, un taxidermiste, un aide-illustrateur, un secrétaire et un chasseur, bien que tous soient prompts sur la gâchette au moment venu. À cette époque où les principes du conservationnisme sont aussi répandus que ceux de la thermodynamique, on applique la méthode scientifique à coups de fusil. Le travail du naturaliste repose en effet sur un paradoxe : pour illustrer en détail le règne du vivant, il lui faut pour modèles des spécimens morts. « Je dis qu’il y a peu d’oiseaux quand j’en abats moins de cent par jour », aurait d’ailleurs un jour déclaré Audubon. Les valeureux aventuriers de la science dégainent donc à vue, si ce n’est au son, fumant le moindre cui-cui, plombant le plus petit frémissement qui trahirait un signe de vie. Bisons et cayaks en font d’ailleurs les frais. Très souvent, les chasseurs n’en prélèvent que la queue ou la langue, confiant les restes aux orties.Ces « orgies cynégétiques » deviennent vite répétitives. Qu’elles soient décrites par un styliste dépareillé n’efface pas le sentiment tenace que le récit autant que l’équipage piétinent dans la fressure aux deux tiers du roman. Comme si l’auteur appuyait trop lourdement sur cette forme particulière de crépuscule, alors que d’autres couvent, plus diffuses. Ce ne sont pas que des espèces d’oiseaux ou de quadrupèdes vivipares qui poussent ici leur chant du cygne, mais aussi une sorte d’âge d’or de l’aventure et de la sauvagerie dépeinte avec une nostalgie confite de romantisme par Hamelin. « Cette rivière, intervient Audubon entre deux gorgées de brandy, regarde-la bien Provost. La Yellowstone. Regarde-moi ces collines, cette prairie. Dans cinquante ans, une ville va s’élever ici. »Pour valider la justesse de cette anticipation, Hamelin-romancier explore les possibles de l’autofiction. Il délègue ingénieusement à un Hamelin-narrateur l’observation des changements significatifs survenus depuis le voyage de l’Omega. Un double de l’auteur qui est aussi, en quelque sorte, un double contemporain d’Audubon : « J’ai maintenant l’âge qu’avait Audubon au départ de sa dernière grande aventure. Je suis Audubon ». En quête du Haut-Missouri livresque du naturaliste, bien calé dans le confort relatif de sa voiture électrique, Hamelin longera le tranquille alignement des derricks pétroliers du Dakota du Nord, avant de déclarer Williston, siège du comté de Williams, « exemplaire échantillon de la phase terminale de la civilisation mécanisée ».Les motel blues tournent tranquillement au cauchemar climatisé. C’est à peine si Livingston, fief montanien où ont transité tant de mythiques écrivains du nature writing, réussit à sauver la mise. L’Ouest, conclut à peu près Hamelin, est le lieu où viennent se briser les illusions artificiellement entretenues d’une nature inviolée. Le monde d’Audubon appartient au passé. Il s’est probablement envolé en même temps que le dernier mot que l’ornithologue a, semble-t-il, prononcé en janvier 1851, juste avant de mourir : « canard ». L’histoire ne dit pas si, dans leur élan vers l’empyrée, ils sont parvenus à échapper aux décharges de plomb.

ESPACE PUBLICITAIRE

DERNIERS NUMÉROS

DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE

Loading...