Pour ceux qui fréquentèrent son salon du 229, boulevard Raspail, tels Modigliani, Picasso, Cendrars et Max Jacob, elle était la baronne Hélène d’Œttingen. Or, une seule vie ne suffisait pas à cette mystérieuse aristocrate ukrainienne, car elle s’inventa trois alter ego masculins. Sous le nom de Léonard Pieux, elle écrivait des poèmes. Sous celui de François Angiboult, elle était peintre. Sous celui de Roch Grey, elle signa des romans d’une remarquable facture poétique.

À ces identités fictives, toutes trois masculines, on peut ajouter celle de Jean Cérusse, un pseudonyme que partagea Hélène d’Œttingen avec son cousin, le peintre et décorateur Serge Férat. Cérusse, autrement dit « Ces Russes » ; l’ironie ne nous échappera pas. C’est sous ce nom qu’est signé un « Avertissement » dans le numéro 18 des Soirées de Paris en novembre 1913 : « Qu’on ne nous demande jamais la couleur de nos yeux : ils changent selon l’objet qu’ils visent1 ». Changeante, Hélène d’Œttingen le fut indubitablement…

Ce jeu de labilité devait se poursuivre jusque dans les portraits que tracèrent d’elle certains de ses bons amis. Ainsi Apollinaire, dans son roman inachevé La femme assise (posthume, 1920), s’en inspire pour son personnage de la princesse Nathalie Teleschkine. Dans La fin d’un monde (1955), l’écrivain et peintre florentin Ardengo Soffici, qui fut son amant, la rebaptise Yadwiga. Yadwiga, c’est aussi le nom de la jeune femme allongée nue en pleine jungle dans Le Rêve (1910) du Douanier Rousseau. À en juger par le regard distant, les lèvres charnues et la chevelure sombre de la jeune femme sur le tableau, il pourrait s’agir de la baronne. La ressemblance avec des photographies de l’époque est troublante. Une chose est sûre. Si l’on en croit Soffici, Hélène d’Œttingen ne pouvait laisser quiconque indifférent : « […] Yadwiga était une de ces femmes désastreuses de la race des héroïnes des poèmes de Pouchkine, de Lermontov, des romans de Dostoïevski et autres écrivains russes ; colombes et tigres royaux, anges et démons, caressantes, innocentes et tout à la fois cruelles, perverses, menteuses et traîtresses, capables de tout autant dans le bien que dans le mal2 »

De la steppe russe à Montparnasse

Hélène Miontchinksa serait née à Stepavrovka en Russie en 1887. L’usage du conditionnel est de rigueur puisque, d’une part, cette localité paraît impossible à situer sur une carte et que, d’autre part, la baronne aurait décidé de se rajeunir de quelques années. Sa biographe Jeanine Warnod croit en effet qu’Hélène d’Œttingen aurait vu le jour entre 1875 et 1880, mais que, par coquetterie ou par désir d’alimenter le mystère sur ses origines, elle aurait délibérément falsifié les dates3. Son titre de baronne et son nom d’épouse lui viennent d’Otto von Œttingen, un ingénieur militaire sorti de l’École des Cadets de Saint-Pétersbourg et de l’Académie Nicolas, avec qui elle ne resta pas longtemps mariée. Leur divorce fut en effet prononcé à peine un an après leur mariage.

Après une jeunesse passée à Kiev, la baronne décide d’aller vivre en Europe. Elle part en 1899, accompagnée de Serge Jastrebzoff (qui ne se fait pas encore appeler Serge Férat). Elle le présente comme son frère, alors qu’il serait en réalité son cousin. Leur grande proximité peut suggérer des relations encore plus étroites. Après un passage en Italie, où elle fait la rencontre d’un jeune dandy, Ardengo Soffici, la baronne élit domicile à Paris dès 1903. Avec Serge Férat, elle habite d’abord la rue Bréa (VIe arr.), puis la rue Boissonade (XIVe arr.). Ils mènent alors la vie d’émigrés aisés et se familiarisent avec la bohème littéraire et artistique de la Belle Époque. Hélène s’adonne, en dilettante, à des travaux d’écriture et de peinture. Elle se rend à La Ruche, cette cité d’artistes qu’avait fondée le sculpteur Alfred Boucher en 1902. Avec Serge, elle va à l’Académie Julian, expose au Salon des Indépendants. Soffici, qu’elle a retrouvé à Paris, lui présente Apollinaire. Déjà, l’Esprit nouveau souffle en elle : « On étouffe dans les cercueils des aïeux4 », écrit-elle (ou Jean Cérusse) en 1913.

Le sauvetage des Soirées de Paris

La baronne est passionnée d’avant-garde. Au cours des années 1910, elle devient une figure de proue à Montparnasse en raison du salon qu’elle tient chez elle. On voit alors défiler, à son appartement modern style du boulevard Raspail, les Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Serge Charchoune, Léopold Survage et bon nombre d’émigrés russes qu’Hélène accueille à bras ouverts. « On lisait puis on discutait, se souvient Max Jacob, on se brouillait avec colère, on se raccommodait avec émotion ! […] Le dadaïsme n’existait pas encore, il allait naître à Zurich, nous avions préparé son berceau5. » Le logement de la baronne en impose par sa décoration, où l’on peut admirer des tableaux de Picasso, Braque, Modigliani, Henri Rousseau, ainsi qu’une sculpture futuriste d’Archipenko et plusieurs dessins cubistes.

La passion que voue la baronne d’Œttingen aux arts nouveaux s’affirme également dans le rôle de mécène qu’elle va bientôt remplir avec Serge Férat. Leur fortune personnelle leur permet en effet de sauver de la faillite Les Soirées de Paris, cette revue littéraire et artistique qu’avait fondée, en février 1912, Guillaume Apollinaire en compagnie d’André Billy, René Dalize, André Salmon et André Tudesq. La première série de la revue (dix-sept numéros entre février 1912 et juin 1913) s’était imposée comme un puissant laboratoire d’art nouveau. Apollinaire y avait fait paraître « Le pont Mirabeau » et « Zone », qui font toujours partie de ses poèmes les plus marquants. La première série des Soirées de Paris contenait aussi des textes de Francis Carco, Alfred Jarry, Jean Paulhan et Peter Altenberg, ce prosateur autrichien membre du cénacle de la Jeune Vienne. On y trouvait également des reproductions d’œuvres d’Henri Matisse, Pablo Picasso et Marie Laurencin. Malheureusement, la revue connaissait un faible lectorat, ce qui en rendit la gestion difficile. André Billy préféra tirer sa révérence. C’est alors que Serge Férat se joignit à Apollinaire, aussitôt suivi de sa cousine. La deuxième série, gérée par le futur pataphysicien Jean Mollet, fera paraître dix numéros et accueillera de nouveaux collaborateurs, dont Blaise Cendrars, Fernand Fleuret et Mireille Havet. La liste des illustrateurs a de quoi impressionner : André Derain, Fernand Léger, Francis Picabia, Maurice de Vlaminck… Publiée de novembre 1913 à juillet-août 1914, la deuxième série des Soirées de Paris fut interrompue par la guerre. La revue aura laissé sa marque dans l’histoire des avant-gardes. Les propos de Jean Cérusse en résument bien le dynamisme : « Il y a une fatigue immense de marcher toujours à l’ombre du passé ; et quelle tristesse d’applaudir éternellement ceux qui ne nous entendent point, de ne jamais trouver une nouvelle formule par crainte de glacer le souvenir ! […] Ce n’est pas le moment de demander des chefs-d’œuvre ; il faut applaudir le courage, la haine qui bave et crie, l’esprit batailleur de ceux qui bondissent contre la routine6 ».

De Léonard Pieux à Roch Grey

Hélène d’Œttingen, qui a déjà fait paraître différents poèmes et textes en prose dans Les Soirées de Paris, a démontré qu’elle possède cet « esprit batailleur ». Sa poésie, qu’elle publie sous le nom de Léonard Pieux, évoque par moments celle d’Apollinaire. La parenté est particulièrement perceptible dans le poème « 1913 » : « Crie la mer, chose ancienne, si belle pour celui qui sait vivre, / Montons, la sérénade nous appelle, sonne la foire, / Est-ce la gaîté ou la mort, les cloches ou les cuivres, / Montons, la clameur tremble, il y a des morts sous les roues, / […] / Venez, venez avec moi, toute nue, sous le vent nocturne7 ».

En même temps que celui de Léonard Pieux, Hélène d’Œttingen use du pseudonyme de Roch Grey. Sous ce nom, qui suggère une donnée spatiale mélancolique (« roc gris »), elle fait paraître des essais sur des artistes qu’elle affectionne, par exemple Henri Rousseau et Vincent van Gogh. Roch Grey est aussi l’auteure d’une monographie en deux parties sur Apollinaire. Seule la première partie est parue en volume, aux éditions SIC, avec des dessins d’Irène Lagut. C’était en 1919 ; le poète des Calligrammes était décédé en novembre 1918. Roch Grey s’y révèle une commentatrice éclairée de l’art poétique de son regretté ami. Elle affirme notamment qu’« Alcools est le livre de vers le plus important depuis celui de Rimbaud8 ». Cet avis tend à rester indiscuté.

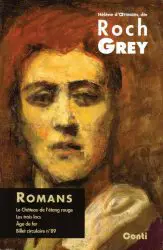

C’est également sous le nom de Roch Grey que la baronne a fait paraître quatre romans à la librairie Stock, Delamain et Boutelleau : Le château de l’étang rouge (1926), Les trois lacs (1927), Âge de fer (1928) et Billet circulaire no 89 (1929). Le premier de ces titres, Le château de l’étang rouge, a été achevé en 1919. L’auteure y évoque son enfance au château de Krasny-Staw, puis à la maison d’un de ses oncles à Kiev. L’approche, novatrice, a de quoi déconcerter (même le lecteur d’aujourd’hui). La baronne y mélange souvenirs et fantasmes, réalité et fiction, à l’intérieur d’une prose poétique dont il serait malaisé de retracer le plan. Elle paraît plutôt procéder d’une logique spontanée se traduisant par un enchaînement de fragments. L’impression produite à la lecture est pour le moins particulière. Ainsi que le résume Jeanine Warnod : « Elena [la narratrice] grandit au milieu des personnages du théâtre de Tchekhov mêlés à ceux de la comtesse de Ségur : oncles, tantes, cousins, gouvernantes, professeurs de français, de piano, maître de cavalerie, régisseurs, servantes, valets, chacun terrorisant l’autre pour cacher son désespoir. Elle assiste à leurs mariages, à leurs enterrements, à leur humiliation, et se sent prisonnière d’un monde qu’elle observe avec effroi9 ». Le ton présente, par endroits, des relents proustiens.

Hélène d’Œttingen, qui quelques années auparavant avait cherché les conseils de Remy de Gourmont, voit ainsi confirmé son talent de romancière. Le livre a du succès. Il s’attire les éloges du poète Jean Follain et de l’écrivain Jacques Chardonne. Son ami Pierre Albert-Birot apprécie l’usage neuf que l’Ukrainienne fait du français : « Voici donc un écrivain très à l’aise dans la langue qu’il emploie, il ne traduit pas, il pense dans cette langue, la plume court […] et il a le génie littéraire. Alors, alors [sic], certes nous n’allons pas lui faire grief de ne pas écrire en français de Français, c’est tout à fait autre chose que Roch Grey nous apporte. Elle sait le français pour s’en servir, mais ne l’ayant pas dans le sang, elle reste libre en face de lui10 ».

La même liberté caractérise les livres suivants de Roch Grey. Les trois lacs (Léman, Bourget, Annecy) n’est pas tout à fait un roman. Il s’agit plutôt d’un récit aux allures de journal de voyage. De même, Âge de fer tient davantage du journal imaginaire que du roman. Ce récit mélancolique, rythmé par des notations quasi surréalistes, vient traduire le désarroi de l’auteure à l’approche de ses 40 ans. Quant à Billet circulaire no 89, construit autour d’un voyage que fait le narrateur en Italie, il se caractérise par un jeu générique dans lequel il est tentant d’apercevoir la spécificité du style de Roch Grey. D’après Isabel Violante, ce jeu réside à la fois dans « le mélange de prose poétique, carnet de voyage et roman sentimental » et dans le « renversement des rôles entre réalité et fiction11 ». Approchée sous cet angle, l’œuvre de Roch Grey présente à coup sûr des traits proto-postmodernes.

L’œuvre inédite

Le pseudonyme de Roch Grey aura permis à Hélène d’Œttingen d’élaborer une œuvre littéraire considérable. Outre ses quatre romans publiés entre 1926 et 1929, ce nom de plume lui sert à signer des dizaines d’essais critiques parus dans Nord Sud, SIC, Action, La vie des lettres et des arts, Rimes et raisons et Maintenant. Un recueil posthume de poésies, rédigé en 1936 mais publié en 1955, Chevaux de minuit, paraît également sous ce nom. Le détail est notable, car c’est sous le pseudonyme de Léonard Pieux que la baronne avait jusque-là fait œuvre de poète.

La part qui revient aux textes inédits de Roch Grey est encore plus vaste. Elle comprend notamment quatre romans. Deux d’entre eux datent de 1931 : 1914, journal d’une étrangère et Mes 77 grâces et moi. Un autre a été achevé en 1948 : Tzorès, alors que La naine du prince régent, « roman-film », ne comporte aucune indication de date. La portion inédite de l’œuvre de Roch Grey englobe également des nouvelles, telles « Venise (la première chose de ma vie) » et « Léviathan », des essais (Sur l’amour, Sur la crise du livre, Littérature populiste ou l’hydre à queue de mouton), un livret d’opéra (Le rossignol, le paon et la rose), trois drames (Les Deux Narcisses, Apollon ou la dernière aventure entre ciel et terre et Le toit), ainsi que de nombreux poèmes (écrits entre 1914 et 1949). On peut également signaler un volume de lettres échangées avec Pierre Albert-Birot, réunies sous le titre de Temps et sujets.

À sa mort en 1950, la presse la salue en ces termes : « La Baronne vient de mourir. Tous les vieux ‘montparnos’ la pleurent12 ». L’affirmation semble exagérée, car c’est un cortège plutôt modeste qui s’est déplacé jusqu’au cimetière de Bagneux pour l’enterrement de l’exubérante Hélène d’Œttingen. C’est donc à nous qu’il incombe d’emboîter le pas à Jeanine Warnod et de « persiste[r] dans le désir de la sortir de l’ombre13 ».

1. Les Soirées de Paris, no 18, 15 novembre 1913 (Slatkine Reprints, 1971, p. 10).

2. Ardengo Soffici, Fini di un mondo, cité par Jeanine Warnod, Chez la baronne d’Œttingen, Conti, 2008, p. 36.

3. Jeanine Warnod, Chez la baronne d’Œttingen, p. 19.

4. Les Soirées de Paris, no 18, 15 novembre 1913 (Slatkine Reprints, p. 11).

5. Max Jacob, cité par Jeanine Warnod, Chez la baronne d’Œttingen, p. 87.

6. Les Soirées de Paris, no 18, 15 novembre 1913 (Slatkine Reprints, p. 10-11).

7. Les Soirées de Paris, no 18, 15 novembre 1913 (Slatkine Reprints, p. 22-23).

8. Roch Grey, Guillaume Apollinaire, première partie, cité par Jeanine Warnod, Chez la baronne d’Œttingen, p. 137.

9. Jeanine Warnod, Chez la baronne d’Œttingen, p. 22.

10. Pierre Albert-Birot, cité par Jeanine Warnod, op. cit., p. 98.

11. Isabel Violante dans Roch Grey, Romans, Conti, 2008, p. 383.

12. Aux Écoutes, 8 septembre 1950, cité par Jeanine Warnod, op. cit., p. 127.

13. Jeanine Warnod, Chez la baronne d’Œttingen, p. 7.

Œuvres d’Hélène d’Œttingen (dite Roch Grey) :

Romans : Le château de l’étang rouge, Les trois lacs, Âge de fer, Billet circulaire no 89, Conti, Paris, 2010, 507 p.

Étude sur la vie et l’œuvre d’Hélène d’Œttingen : Jeanine Warnod, Chez la baronne d’Œttingen, Paris russe et avant-gardes (1913-1935), Conti, Paris, 2008.

EXTRAITS

Le nord, c’est l’étang qui comme un lac bouleversé monte contre les berges : les oies s’envolent en criant ! Le sud, ce sont les champs, la steppe, l’ouragan y soulève des trombes de poussière qui marchent comme des géants à travers les espaces ! À l’est, c’est la grange où convergent toutes nos destinées ; à l’ouest notre village traversé par des routes et des sentiers, ville sans théâtre, sans aucun divertissement, habitée par des paysans qui mangent leur soupe et qui travaillent depuis des siècles les terres de Krasny-Staw…

Le château de l’étang rouge, dans Romans, Conti, p. 101.

Surtout pas de lyrisme et rien qui évoque le passé – même d’il y a une heure. Les regards envoyés dehors, l’âme sera obligée de les suivre, et c’est ainsi qu’on se détachera des vieux fantômes. Les trains qui passent emportent l’imagination vers l’oubli et vers cet éternel changement des choses qui réveille le désir de vivre parfois assoupi.

« Chamonix », Les Soirées de Paris, no 18, 15 novembre 1913 (Slatkine Reprints, p. 30).