Né à Saint-Pierre-Jolys au Manitoba, en 1945, Bernard Mulaire fait ses études secondaires et universitaires au Collège de Saint-Boniface où il participe activement à la révolution tranquille qui traverse la communauté francophone1, comme elle le fit ailleurs au pays. Il contribue à la modernité culturelle de la francophonie manitobaine avant de se diriger vers Québec et Toronto au cours des années 1970, pour s’établir définitivement à Montréal au début des années 1980.

La révolution tranquille

Son livre Flâneries et souvenances mérite d’être mis entre les mains de plusieurs générations de francophones, ne serait-ce que pour cette observation qui peut s’appliquer ailleurs : « La Révolution tranquille au Manitoba français a dû quelque chose à l’éveil de l’homosexualité parmi les siens, à son esprit contestataire. Qui le vérifiera ? » Il est temps. Si la révolution n’a pas été une révolution homosexuelle comme telle, les gays, sans doute en raison de leur situation « en marge » de la société, ont développé un esprit critique par rapport aux transformations en cours. Pas étonnant de les retrouver dans tous les domaines artistiques, mais ils étaient aussi souvent les premiers à prendre la parole dans les tribunes publiques et dans les journaux, et à définir l’enjeu de cette révolution.

Son livre Flâneries et souvenances mérite d’être mis entre les mains de plusieurs générations de francophones, ne serait-ce que pour cette observation qui peut s’appliquer ailleurs : « La Révolution tranquille au Manitoba français a dû quelque chose à l’éveil de l’homosexualité parmi les siens, à son esprit contestataire. Qui le vérifiera ? » Il est temps. Si la révolution n’a pas été une révolution homosexuelle comme telle, les gays, sans doute en raison de leur situation « en marge » de la société, ont développé un esprit critique par rapport aux transformations en cours. Pas étonnant de les retrouver dans tous les domaines artistiques, mais ils étaient aussi souvent les premiers à prendre la parole dans les tribunes publiques et dans les journaux, et à définir l’enjeu de cette révolution.

Au cours des années 1960, Bernard Mulaire est illustrateur au journal étudiant Frontières, qui agit comme l’avant-garde de la révolution, dont l’hebdomadaire bilingue Le Courrier de Saint-Boniface deviendra le porte-parole face à l’organe traditionnel de l’élite clérico-laïque La Liberté, où Mulaire même fait paraître des caricatures politiques, avant d’être mis à la porte et d’aller poursuivre son œuvre au Courrier2.

Au Collège de Saint-Boniface, qui sert de centre culturel de facto en raison des nombreuses activités auxquelles le public est invité, Mulaire met sur pied un « atelier » qui permet l’éclosion des talents et il organise des expositions d’art étudiant. En 1965, il réussit un tour de force : la tenue de la première exposition d’artistes franco-manitobains, à la Bibliothèque publique de Saint-Boniface. Il regroupe seize artistes, dont Joe Fafard. C’est « un moment-clé de l’histoire culturelle3 ».

Il organisera plusieurs autres expositions dans les années suivantes et sera le principal fondateur d’une galerie d’art au Centre culturel franco-manitobain (1974), dont il deviendra le premier directeur, élaborant un programme d’exposition, de publication de catalogues et d’acquisition d’œuvres qui perdure.

Artiste

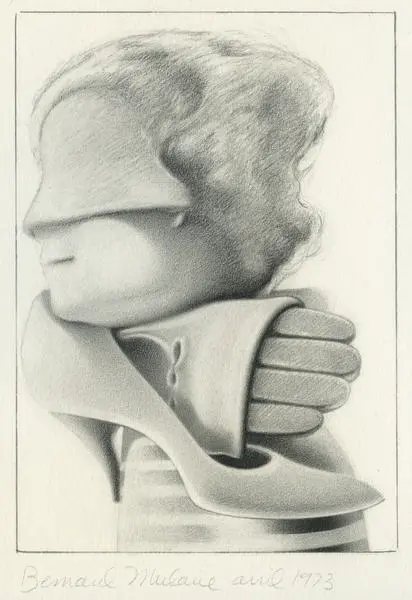

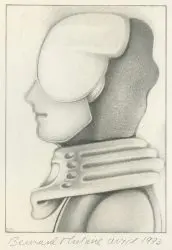

Bien qu’il touche à la peinture et à la sculpture, c’est au dessin que Mulaire se consacre et pour lequel il est reconnu. La souplesse de ses lignes, évidente dès les dessins de jeunesse et dans les caricatures, le sert bien et attire l’admiration des amateurs. Mulaire fait des études en beaux-arts au Manitoba (1966-1968), une maîtrise en art à Philadelphie et à Rome (1971-1973), et poursuit sa carrière d’artiste tant à Winnipeg qu’à Québec (1976-1978), puis à Toronto où il sera représenté par la réputée Moos Gallery, avant de s’installer définitivement à Montréal en 1984.

Il participe à plusieurs expositions solos ou de groupe dans diverses régions du pays, ses dessins grand format sont prisés par les collectionneurs et ses œuvres figurent dans de nombreuses collections privées et publiques, dont celles de Rothmans, de la Banque des œuvres d’art du Canada et de la Bibliothèque nationale du Québec.

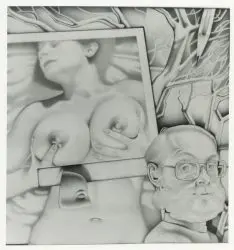

Les sujets érotiques de ses tableaux mettent en scène des nus, parfois androgynes, et l’artiste souvent autoreprésenté détourne le regard, ou observe le regardeur qui se voit ainsi mis en scène, happé par cette dialectique déstabilisante qui renverse la proposition de Barthes : « L’endroit le plus érotique d’un corps n’est-il pas là où le vêtement bâille ? » Chez Mulaire, l’érotisation passe plutôt par ce qui ne bâille pas et qui voile : les attaches, les bandeaux, les sangles, les corsets, pour néanmoins rejoindre la conclusion barthésienne : « Dans la perversion (qui est le régime du plaisir textuel), il n’y a pas de ‘zones érogènes’ (expression au reste assez casse-pieds) ; c’est l’intermittence, comme l’a bien dit la psychanalyse, qui est érotique : celle de la peau qui scintille entre deux pièces (le pantalon et le tricot), entre deux bords (la chemise entrouverte, le gant et la manche) ; c’est ce scintillement même qui séduit, ou encore : la mise en scène d’une apparition-disparition ». (Je souligne)

Mulaire affirme : « Il y a beaucoup de jeux dans ces dessins. Ma position dans les dessins est déstabilisante pour le regardeur. C’est voulu ça. Quand on regarde mes dessins, et qu’on devient, à un moment donné, un petit peu mal à l’aise, c’est voulu, c’est le but du dessin. En même temps, j’ai procédé beaucoup par séduction. La séduction est très présente dans ces dessins-là. Beaucoup de travail a été fait sur la réalisation du dessin. Je voulais que le dessin soit extrêmement séduisant. On voit des surfaces chromées, des satins, des reflets. Tout est fait pour séduire le regard puis, en même temps, il va y avoir quelque chose qui… ou bien le personnage lui-même est attaché ou, moi, j’ai les yeux bandés, alors là, il y a quelque chose qui est déstabilisant. Il y a comme un refus en même temps de cette séduction ».

À voir le lustre du dessin, il est clair que c’est le contact du crayon avec le papier qui est jouissif : « ce sont des couches successives de mines de plomb […] faites de façon tellement méthodique qu’on n’altère pas du tout la surface du papier4 ».

Critique et historien de l’art

En 1984, Mulaire abandonne sa pratique, s’établit à Montréal et fait une maîtrise en histoire de l’art à l’UQAM, puis une scolarité de doctorat à l’Université Laval.

Dès lors, il publie des dizaines d’articles dans des revues prestigieuses, tant sur l’art ancien que sur l’art actuel, principalement du Québec et du Manitoba. Il rédige des notices sur les arts et les artistes pour une variété de répertoires et de dictionnaires, dont la Allgemeines Künstlerlexikon, le Dictionnaire biographique du Canada et le Dictionnaire des artistes de langue française en Amérique du Nord, et certains catalogues des musées des beaux-arts de Québec et de Montréal. Par ses articles et ses interventions, il a œuvré pour la conservation et la restauration de la statuaire religieuse québécoise de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Il est membre pendant une dizaine d’années du comité de rédaction de la revue esse, arts + opinions, et il publie dans divers périodiques, entre autres les Annales d’histoire de l’art canadien et les Cahiers franco-canadiens de l’Ouest où il consacre un article incisif à l’auteur montagnais québécois Rossel Vien (voir Nuit blanche, no 157). Il a fait paraître chez Fides une monographie du sculpteur québécois Olindo Gratton, son arrière-grand-oncle, et aux Éditions du Blé, Chien, un essai sur l’œuvre de Suzanne Gauthier.

Archiviste et donateur

Mulaire a accumulé depuis sa jeunesse quantité de documents historiques et culturels, des manuscrits et des tableaux d’auteurs et d’artistes franco-manitobains, dont il collectionnait les œuvres, qu’il a versés au Centre du patrimoine de la Société historique de Saint-Boniface et au Centre culturel franco-manitobain. Il a aussi fait don de son propre portfolio.

En 2010-2011, l’Artmulaire, une rétrospective des travaux de l’artiste, exploitée à même son fonds, a occupé les galeries du Centre du patrimoine et du Centre culturel franco-manitobain qu’il avait mises sur pied plus de 35 ans auparavant. L’exposition a pu largement démontrer l’influence de Mulaire sur son époque, la gamme et l’étendue de sa production, et souligner l’intensité exquise d’une œuvre à la fois ténébreuse et luisante, ainsi que la subtilité d’une pratique raffinée et maîtrisée.

Aujourd’hui, il continue de collaborer par des articles fouillés au site de la Société historique de Saint-Boniface, au Bulletin de la Société d’histoire du Plateau Mont-Royal et à L’Archigai, le bulletin des Archives gaies du Québec à Montréal.

Littérature

Bernard Mulaire est aussi un membre fondateur des Éditions du Blé (1974), première maison d’édition de l’Ouest francophone, qui ont permis le développement d’un corpus franco-manitobain dont les auteurs principaux sont reconnus et enseignés dans les universités du pays.

Bernard Mulaire est aussi un membre fondateur des Éditions du Blé (1974), première maison d’édition de l’Ouest francophone, qui ont permis le développement d’un corpus franco-manitobain dont les auteurs principaux sont reconnus et enseignés dans les universités du pays.

Outre les titres déjà cités, Mulaire est l’auteur des premiers catalogues d’artiste publiés aux Éditions du Blé, et il est le maître d’œuvre des deux tomes de Chapeau bas des Cahiers d’histoire de la Société historique de Saint-Boniface, qui retracent la vie théâtrale et musicale au Manitoba, regroupant les souvenirs de Gabrielle Roy, entre autres.

En 2018, il fait paraître Flâneries et souvenances.

Flâneries et souvenances

Dernière publication de l’auteur, espèce d’autobiographie qui n’en est pas une, car Mulaire ne s’intéresse guère à la cartographie civile de son parcours. Il s’agit plutôt d’un mémorial, une courbe d’émotion selon l’expression de James Joyce.

De la période de la Révolution dont l’auteur est issu, il sera pourtant peu question dans le volume, et le questionnement de l’auteur sur son identité sexuelle se trace en filigrane vers un aboutissement heureux.

De la période de la Révolution dont l’auteur est issu, il sera pourtant peu question dans le volume, et le questionnement de l’auteur sur son identité sexuelle se trace en filigrane vers un aboutissement heureux.

Le flâneur se trouve à Saint-Boniface, à Montréal, à Rome, en France, au Mexique. Le volume se compose de bribes de vie, d’instantanés composés, au départ, uniquement pour son propre plaisir : « Ressasser mes souvenirs me fait apprécier toutes les chances que la vie m’a procurées. Je rends grâce à toutes et à tous qui y ont contribué ». Aux souvenirs d’enfance et de jeunesse, se joignent l’héritage métis, les rencontres imprévues, les scènes du quotidien, les conversations anodines à la bouche du métro du boulevard Saint-Laurent, les portraits d’amis et d’êtres aimés. « En fait, sa technique littéraire n’est pas sans s’apparenter au pointillisme, cette technique picturale qui utilise des petites touches de couleur et où le portrait ne se révèle qu’à une certaine distance […] Une fort belle découverte ! », affirme Benoit Migneault dans la revue Fugues. Une vie peuplée, comme la vie, d’incidents variés, de désirs et de déceptions. L’objectivité du regard que l’auteur pose avec acuité et délicatesse sur la vie et sa vie relève d’une longue expérience : « Être homosexuel, c’est ne pas participer à la vie hétérosexuelle de la société. On est tous à la marge et puis ça nous amène à avoir un regard sur ça, un regard voyeur, un regard peut-être qui devient critique ».

Si le volume scintille d’incidents variés et de réflexions pointues, il est empreint de beaucoup d’humour, d’empathie et d’une justesse de sentiment et d’expression qui donnent une légèreté au texte. Car, s’il s’agit d’un livre de souvenirs, c’est avant tout une œuvre littéraire. C’est la langue qui occupe l’auteur, qui apporte à l’écriture la même touche précise et subtile qu’il donnait à ses dessins : « On dit ‘peindre avec des mots’. Si j’atteins à l’écriture, c’est plutôt que je souhaite ‘dessiner avec des mots’ ». Ce n’est pas l’anecdote qui prime, mais l’écriture de l’anecdote. C’est l’écriture qui donne lieu à l’émotion, ainsi le lecteur a l’impression que chaque scène est saisie sur le vif, qu’il y participe en direct. Nous avons grâce à cette plume qui flâne à son gré, à la rencontre d’elle-même et d’une vie, le sentiment de pénétrer dans une grande intimité.

On comprend alors que l’auteur ait admiré Paul Léautaud, pour « sa concision, ses commentaires précis et sans complaisance » ; qu’il apprécie « le mot juste, utilisé là où ça compte […] J’adore, bien que je fasse trop usage d’adverbes. Je n’ai jamais prétendu écrire parfaitement ». Ne faisons pas de comparaison, mais rapprochons cette attitude de celle d’un génie de la langue, le duc de Saint-Simon, qui écrivait : « Je ne fus jamais un sujet académique ; je n’ai pu me défaire d’écrire rapidement ».

Parfois, la révolution est classique.

* Photographie de Bernard Mulaire par Pierre Brûlé. Photographies des dessins (détails) : Société historique de Saint-Boniface.

1. Raymond-M. Hébert, La révolution tranquille au Manitoba français, Du Blé, 2012.

2. L’ensemble des caricatures, commentées par l’auteur, a été publié aux Éditions du Blé : Caricatures(2016).

3. Saint-Boniface 1908-2008. Reflets d’une ville, Presses universitaires de Saint-Boniface, p. 172.

4. Vidéo «Conversation avec… Bernard Mulaire». 2020, ble.refc.ca/videos/

EXTRAITS

Il s’agit que je tende l’oreille et voilà, un univers se révèle à moi. Mon plaisir est de le raconter.

Flâneries et souvenances, Du Blé, 2018.

Alors, j’ai compris que ce que j’aimais, c’était un crayon bien pointu qui touche la surface et qui reste là. Les dessins que j’ai faits me prenaient deux mois à faire… ce sont des couches successives de mines de plomb sur le papier, faites de façon tellement méthodique qu’on n’altère pas du tout la surface du papier.

Conversation avec Bernard Mulaire, transcription Zoom, Du Blé, 2020.

Enfin, cela paraîtra peut-être incongru, mais ma plus grande école d’écriture a été mon emploi en tant que correcteur d’épreuves pendant 20 ans chez les Comptables agréés du Canada. Le mot juste, utilisé là où ça compte, sans fioritures ni redondances.

Flâneries et souvenances, Du Blé, 2018.

J’ai découvert aux beaux-arts que je n’aimais pas travailler avec un pinceau. D’abord, il y avait le pigment, la peinture elle-même, je mettais ça sur la toile. Ah, je détestais ça, parce que ça venait couvrir le support. Tout de suite, j’enlevais la peinture avec une guenille parce que je détestais cet empâtement. On n’est pas très peintre quand on fait ça et puis je n’aimais pas que les poils soient mous. J’arrivais avec mon pinceau sur la toile et ça s’écrasait sur la toile. […] Alors, j’ai compris que ce que j’aimais, c’était un crayon bien pointu qui touche la surface et qui reste là.

Conversation avec Bernard Mulaire, transcription Zoom, Du Blé, 2020.