Tout a été dit, tous les superlatifs ont été utilisés, depuis sa parution au printemps dernier, à propos de l’adaptation en bande dessinée, par Manu Larcenet, du roman La route de Cormac McCarthy. L’occasion est trop belle de profiter de la latitude qu’offre la chronique « Cases libres » pour mieux situer cet album dans l’œuvre de Larcenet et dans la tendance lourde d’adapter en BD des œuvres littéraires.

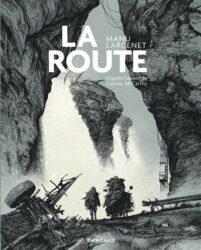

Deux silhouettes ployées d’épuisement poussent un chariot d’épicerie au contenu informe le long d’une route déserte, bordée d’arbres calcinés, jalonnée de carcasses métalliques tordues, éventrées. Il s’agit d’un homme et de son jeune fils, squelettiques, crasseux, hirsutes, rompus, dont on ne connaîtra pas les prénoms, dont on distingue à peine les visages. Là une maison isolée, ici une ville, dans un territoire où tout est gris ou noir, l’eau comme l’air, souillés de suie. Jamais le lecteur ne saura la cause de cette désolation, de cette dévastation.

Les rares survivants se terrent ou traquent, le père ne doit jamais relâcher sa vigilance. Et ne jamais dévier d’un objectif aussi flou que son champ de vision : gagner l’océan. Le principal ressort dramatique de cette histoire, qui tient le lecteur en haleine malgré son caractère minimaliste, réside dans la tension constante entre, d’une part, la prudence extrême des protagonistes face à la menace des hordes anthropophages et, d’autre part, leur prise de risques sans laquelle ils mourront de faim. Au cœur du récit se dresse un père à bout de forces mais entièrement dévoué à la survie de son enfant, le protégeant, le rassurant (dans des échanges concis, singuliers et touchants), tandis qu’ils traversent un enfer.

Les rares survivants se terrent ou traquent, le père ne doit jamais relâcher sa vigilance. Et ne jamais dévier d’un objectif aussi flou que son champ de vision : gagner l’océan. Le principal ressort dramatique de cette histoire, qui tient le lecteur en haleine malgré son caractère minimaliste, réside dans la tension constante entre, d’une part, la prudence extrême des protagonistes face à la menace des hordes anthropophages et, d’autre part, leur prise de risques sans laquelle ils mourront de faim. Au cœur du récit se dresse un père à bout de forces mais entièrement dévoué à la survie de son enfant, le protégeant, le rassurant (dans des échanges concis, singuliers et touchants), tandis qu’ils traversent un enfer.

The Road est sorti en 2006, sa traduction française a suivi deux ans plus tard. D’emblée reconnu comme l’un des meilleurs de Cormac McCarthy1, ce roman postapocalyptique est l’une de ces œuvres dont on dit qu’elles deviennent des classiques quasi instantanément. Lorsque j’ai appris que Larcenet le mettrait en cases, l’appariement m’a paru comme une évidence, le bédéiste ayant démontré encore et encore qu’il est un maître du glauque, sur les plans graphique et narratif.

Présentation de l’adaptateur

Aux yeux des bédéphiles, Manu Larcenet n’a rien à envier à McCarthy en ce qui concerne la réputation, le talent, l’envergure. Il a notamment mis en évidence son sens de l’adaptation en proposant sa somptueuse et sombre version du Rapport de Brodeck, le roman de Philippe Claudel. De fait, on a droit, avec La Routeen bande dessinée, non pas à un choc de titans mais à un mariage princier ! Dans sa promotion, l’éditeur a annoncé cette publication comme un événement, et les critiques ne l’ont pas contredit.

Quand il est question de Larcenet, il est de bon ton de déclarer qu’on a adoré la série Blast, grâce à laquelle plusieurs l’ont découvert. Mais avant même que son talent n’explose aux yeux du grand public, il comptait déjà parmi les plus intéressants créateurs de la BD franco-belge.

Manu Larcenet a fait ses premières armes professionnelles en 1991, avant d’intégrer en 1994 l’équipe du magazine de BD humoristique Fluide glacial, fondé par le grand Gotlib. Son ton décalé, ses personnages aux tronches hilarantes y faisaient merveille, dans la parodie comme dans l’absurde. Aspirant sans doute à une reconnaissance élargie, il s’est appliqué à briser son image d’amuseur public. Quand il quitte Fluide en 2006, cela fait déjà neuf ans qu’il a mis sur pied sa propre structure éditoriale, Les Rêveurs, où la liberté et l’expérimentation ont préséance sur les considérations commerciales. Le ton n’est plus à la rigolade, ses récits plongent dans un nihilisme existentiel et poétique.

En 2000, il rallie la collection « Poisson Pilote », à travers laquelle les éditions Dargaud recrutent plusieurs talentueux créateurs issus de la BD alternative. Là, il concilie ses deux veines créatrices : le comique et le drame. Avec le percutant album La ligne de front (2004) et l’inquiétant diptyque Les entremondes (2000-2001), scénarisé par son frère Patrice, Manu exploite à fond la faculté alchimique du neuvième art de fondre dessin caricatural et ton dramatique. Toujours chez Dargaud, il reprend cette combinaison dans la tétralogie Le combat ordinaire (2003-2008), émouvante autofiction qui lui vaut l’adhésion de la critique et du public, et dont le tome un reçoit le Prix du meilleur album au festival d’Angoulême.

En 2000, il rallie la collection « Poisson Pilote », à travers laquelle les éditions Dargaud recrutent plusieurs talentueux créateurs issus de la BD alternative. Là, il concilie ses deux veines créatrices : le comique et le drame. Avec le percutant album La ligne de front (2004) et l’inquiétant diptyque Les entremondes (2000-2001), scénarisé par son frère Patrice, Manu exploite à fond la faculté alchimique du neuvième art de fondre dessin caricatural et ton dramatique. Toujours chez Dargaud, il reprend cette combinaison dans la tétralogie Le combat ordinaire (2003-2008), émouvante autofiction qui lui vaut l’adhésion de la critique et du public, et dont le tome un reçoit le Prix du meilleur album au festival d’Angoulême.

Ne s’autorisant aucun répit, se renouvelant constamment, entre autres par une facture visuelle sans cesse plus réaliste et impressionnante, sans pour cela abandonner la BD d’humour, Larcenet consolide son statut d’auteur incontournable avec une autre tétralogie, la susnommée Blast (2009-2014), puis son adaptation du Rapport de Brodeck (2015-2016), deux œuvres qui rivalisent de noirceur.

Présentation de la mouvance

Le périlleux exercice qui consiste à réaliser une BD à partir d’un conte, d’une pièce de théâtre, d’une nouvelle ou d’un roman (défi encore plus risqué !) est devenu très répandu ces dernières décennies. On peut expliquer le phénomène, en partie du moins, par la volonté éperdue des éditeurs de bande dessinée d’attirer et de séduire un lectorat qui, jusque-là, ne jurait que par la littérature et levait le nez sur la bande dessinée. D’autre part, lancer sur le marché une version BD d’un roman à succès permet de profiter de sa notoriété.

Le périlleux exercice qui consiste à réaliser une BD à partir d’un conte, d’une pièce de théâtre, d’une nouvelle ou d’un roman (défi encore plus risqué !) est devenu très répandu ces dernières décennies. On peut expliquer le phénomène, en partie du moins, par la volonté éperdue des éditeurs de bande dessinée d’attirer et de séduire un lectorat qui, jusque-là, ne jurait que par la littérature et levait le nez sur la bande dessinée. D’autre part, lancer sur le marché une version BD d’un roman à succès permet de profiter de sa notoriété.

Pareillement au septième art, le neuvième se définit2 comme un mode de narration par l’image, éminemment elliptique, visant la concision et s’appuyant moins sur la réflexion et l’intériorité psychologique que sur l’action et la monstration, donc très différent du roman. Il en découle que la description d’un lieu qui s’étale sur deux pages dans un roman peut se ramener à une seule vignette, alors qu’une phrase toute courte comme « Il continua ainsi pendant des semaines » devra se traduire par une séquence de plusieurs vignettes (si le bédéiste ne fait pas intervenir le narrateur dans un récitatif).

L’adaptation ne mène pas toujours à un résultat probant. Comme toutes les vagues, celle-ci charrie toutes sortes de choses. Il y a les fiascos, puis les adaptations honnêtes mais dont on se demande ce qu’elles viennent ajouter à l’univers, et enfin les perles rares, qui transcendent l’œuvre originale pour en restituer l’essence sous une forme distincte, pleinement assumée, en phase avec le médium3. C’est ce que Larcenet a réussi avec Brodeck et maintenant avec La route. Il ne résume pas les romans, il ne se contente pas de les mettre en images, il les transpose. Un travail qui va de la structure générale aux moindres détails, qui implique la scénarisation, le redécoupage du récit, la représentation visuelle de l’action, la mise en scène, le style graphique, tout ça sous une forme narrative qui segmente le récit en cases, en ellipses, en planches et en doubles-planches.

Appréciation de la transposition

C’est notoire : La route est un roman sombre, d’autant plus sombre qu’il est sans artifice, peu spectaculaire, bref, réaliste. Entre autres caractéristiques, l’écriture de McCarthy est économe, qualitativement et quantitativement. L’écrivain préfère la sobriété à l’emphase, y allant de dialogues laconiques (propices au médium BD !) et de descriptions très brèves, à la manière d’un Hemingway ou d’un Simenon (qui savait camper une ambiance, un décor et ses occupants en deux phrases).

C’est notoire : La route est un roman sombre, d’autant plus sombre qu’il est sans artifice, peu spectaculaire, bref, réaliste. Entre autres caractéristiques, l’écriture de McCarthy est économe, qualitativement et quantitativement. L’écrivain préfère la sobriété à l’emphase, y allant de dialogues laconiques (propices au médium BD !) et de descriptions très brèves, à la manière d’un Hemingway ou d’un Simenon (qui savait camper une ambiance, un décor et ses occupants en deux phrases).

Ce souci d’aller à l’essentiel, Larcenet l’applique avec les moyens propres à son art. Il n’a recours à aucun narrateur, pas un seul récitatif, le récit étant exclusivement porté par le dessin et les courts dialogues. Les cases muettes abondent. Les décors hyperréalistes suggèrent autant qu’ils montrent, se perdant dans un brouillard de cendres omniprésent, fantomatique, oppressant. Et c’est vraisemblablement pour traduire visuellement un style littéraire frugal que le dessinateur représente rarement les personnages de trois quarts, privilégiant les vues de face et de profil. Autre expression de cette sobriété : on en oublie que la BD n’est pas en noir et blanc tant la palette de teintes de vert-de-gris et d’ocre se fait discrète.

Tout cela n’empêche pas le bédéiste de déployer sa virtuosité et de multiplier les effets visuels, reproduisant les textures de la planche à gratter, de la brosse à dents, du buvard, etc. Il réussit à dépeindre de manière finement esthétique la fin de la civilisation et l’horreur.

Le passage de l’écrit à une narration en images autorise à l’adaptateur certaines libertés, comme celle d’imaginer la scène où une enseigne en forme de cerf surgit de la brume et fait croire aux protagonistes, le temps qu’ils constatent leur méprise, que la faune sauvage n’a pas été entièrement éradiquée. L’exemple peut paraître anecdotique, mais il témoigne d’un aspect important de la transposition : la nécessité de tantôt retrancher, tantôt ajouter, en fonction d’une forme de récit qui repose sur la représentation.

Le passage de l’écrit à une narration en images autorise à l’adaptateur certaines libertés, comme celle d’imaginer la scène où une enseigne en forme de cerf surgit de la brume et fait croire aux protagonistes, le temps qu’ils constatent leur méprise, que la faune sauvage n’a pas été entièrement éradiquée. L’exemple peut paraître anecdotique, mais il témoigne d’un aspect important de la transposition : la nécessité de tantôt retrancher, tantôt ajouter, en fonction d’une forme de récit qui repose sur la représentation.

À propos, L’Apocalypse selon saint Manu fait oublier le film4 (au demeurant très réussi) que le cinéaste John Hillcoat a tiré du roman La route, non pas parce que Larcenet le surclasse, mais parce que, grâce à une singulière et puissante stylisation du dessin, il s’approprie complètement l’histoire, avec inspiration, avec passion si l’on se fie à la générosité du trait et des effets, à l’investissement qu’implique une mise en images aussi grandiose. Dans le même souffle créatif, Larcenet a su conserver ce qui constitue la singularité et l’intérêt du roman. Sa narration rend bien la petite musique de McCarthy, austère, répétitive, obstinée, obsédante.

Livres lus pour cet article :

Cormac McCarthy, La route, édition illustrée par Manu Larcenet, De l’Olivier, Paris, « Points », 2024, 288 p.

Manu Larcenet, d’après Cormac McCarthy, La route, Dargaud, Paris, 2024, 156 p.

Autres adaptations à lire :

(Le scénariste est nommé en premier et le dessinateur, en second.)

Paul Bordeleau, d’après Fabien Cloutier, Pour réussir un poulet, La Pastèque, Montréal, 2020, 126 p.

Paul Bordeleau, d’après Nicola-Frank Vachon, Hypo, Nouvelle Adresse, Montréal, 2023, 137 p.

Norberto Buscaglia et Alberto Breccia, d’après H. P. Lovecraft, Les mythes de Cthulhu, Rackham, Paris, 2018, 128 p.

Josep Busquet et Pere Mejan, d’après Robert-Louis Stevenson, L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, 2 volumes, Delcourt, Paris, 2011 et 2012, 48 p. et 48 p.

Emily Carroll, d’après Laurie Halse Anderson, Speak, Rue de Sèvres, Paris, 2019, 379 p.

Cromwell et Catmalou, d’après James Fenimore Cooper, Le dernier des Mohicans, Soleil, Toulon, 2010, 118 p.

Chabouté, d’après Herman Melville, Moby Dick, 2 volumes, Vents d’Ouest, Grenoble, 2014 et 2014, 120 p. et 136 p.

Léonard Chemineau, d’après Alexis MICHALIK, Edmond, Rue de Sèvres, Paris, 2018, 123 p.

Corbeyran et Thierry Murat, d’après Amélie Sarn, Elle ne pleure pas, elle chante, Delcourt, Paris, 2004, 102 p.

Corominas, d’après Oscar Wilde, Dorian Gray, Galerie Daniel Maghen, Paris, 2011, 73, [15] p.

Chloé Cruchaudet, d’après Fabrice Virgili et Danièle Voldman, Mauvais genre, Delcourt, Paris, 2013, 160 p.

Dominique et Tino Gelli, d’après Jean Teulé, Crénom, Baudelaire !, volume 1 : « Jeanne », Futuropolis, Paris, 2023, 159 p.

Réal Godbout, d’après Franz Kafka, L’Amérique ou Le disparu, La Pastèque, Montréal, 2013, 182 p.

Normand Grégoire et Julie Rocheleau, d’après Claude Jasmin, La petite patrie, La Pastèque, Montréal, 2015, 88 p.

Richard Guérineau, d’après Jean Teulé, Charly 9, Delcourt, Paris, 2013, 128 p.

Paul Karasik et David Mazzucchelli, d’après Paul Auster, Cité de verre, 2e édition, Actes Sud, Arles, 2011, 144 p.

Jerry Kramsky et Lorenzo Mattotti, d’après Robert Louis Stevenson, Docteur Jekyll et Mister Hyde, Casterman, Paris, 2002, 64 p.

Manu Larcenet, d’après Philippe Claudel, Le Rapport de Brodeck, 2 volumes, Dargaud, Paris, 2015 et 2016, 160 p. et 168 p.

Thierry Murat, d’après Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer, Futuropolis, Paris, 2014, 125 p.

Renée Nault, d’après Margaret Atwood, La servante écarlate, Robert Laffont, Paris, 2021, 240 p.

Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg, d’après Albertine Sarrazin, L’astragale, Sarbacane, Paris, 2013, 220 p.

Riff Reb’s, d’après Jack London, Le loup des mers, Soleil, Toulon, 2012, 134 p.

Guillaume Sorel, d’après Guy de Maupassant, Le Horla, Rue de Sèvres, Paris, 2014, 64 p.

1. Prix Pulitzer en 2007.

2. À tout le moins dans la veine classique.

3. Quelques titres, parmi les plus réussis, sont proposés à la fin de l’article.

4. Sorti en 2009, il met en vedette Viggo Mortensen.