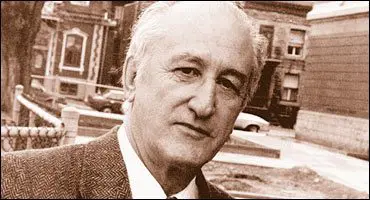

Voilà une vingtaine d’années déjà que Pierre Vadeboncœur, ex-conseiller technique et juridique à la CSN (1950-1975), poursuit à plein temps une réflexion entamée trente ans plus tôt, réflexion axée surtout sur la culture, l’art, la morale et la politique. Résultat : une œuvre considérable, que n’encombre aucun arsenal théorique, une suite d’essais dont la grande valeur réside tout autant dans la lucidité qui s’y manifeste que dans leur forme, maîtrisée, achevée.

Nuit blanche : Vous avez été et êtes encore un acteur et un témoin privilégié de l’histoire récente du Québec. Rétrospectivement, quels événements considérez-vous avoir été déterminants ?

Pierre Vadeboncœur : Des événements ont certes eu une influence sur le Québec et les Québécois depuis vingt ans et ce sont sans doute des dates, des repères : la Loi des mesures de guerre, l’élection de 1976, le rapatriement unilatéral de la Constitution, le lac Meech, mais aucun n’a été déterminant pour nous depuis la Révolution tranquille. Celle-ci l’a été, cependant. On peut la mettre au nombre des cinq ou six grands faits qui ont chacun commencé une époque : la Conquête, l’Acte de Québec, l’Acte constitutionnel, la Rébellion, la Confédération.

Disons les choses autrement. Dans l’histoire récente, depuis vingt ans environ, nous avons été bien moins déterminés par les événements que par notre condition et par ceux qui ont pesé ou continuent de peser sur elle. À preuve, au moment où je réponds à vos questions, c’est-à-dire en décembre 1991, ce qui semble nous déterminer le plus, ce ne sont pas nos revendications indépendantistes ni notre action en ce sens, mais plutôt les agissements de ceux qui travaillent à nous garder dans la condition où nous sommes déjà : subordonnés, dépendants, rattachés à un pouvoir qui n’est pas le nôtre et qui nous domine. Et nous ne faisons pas de progrès dans les négociations, bien au contraire ! Seule l’indépendance ou une dévolution considérable de pouvoirs fédéraux au Québec serait déterminante, constituerait un grand fait. Le statu quo constitutionnel, même modifié en notre faveur, le serait certes aussi, mais dans un sens négatif inouï. C’est dans cette trappe qu’on essaie d’ailleurs de nous faire tomber.

La Révolution tranquille est-elle vraiment, selon vous, une révolution avortée ?

P. V. : La Révolution tranquille ? Si nous pouvions retourner à l’origine et supposez qu’il soit alors en mon pouvoir de décider si elle aura lieu ou non, supposez aussi que je sache d’avance qu’elle aurait les mêmes résultats qu’elle a eus effectivement, eh bien, sans hésiter, je la provoquerais.

Cependant, comme toute révolution, la nôtre a comporté, bien entendu, un certain nombre d’erreurs graves. Prenez par exemple l’éducation, l’enseignement, dont la situation est à plusieurs égards lamentable, odieuse. Le pire, l’étonnant, ce n’est pas qu’il y ait eu des erreurs de taille. Le pire, l’étonnant, c’est qu’on n’a pas été foutu de les corriger en vingt-cinq ans ! C’est sur de tels points qu’on peut parler de révolution avortée.

Une littérature qui se défend

Je sais votre intérêt pour la peinture et la musique, intérêt dont témoignent bien vos plus récents ouvrages et articles. Portez-vous un même intérêt à la poésie et au théâtre, en particulier à ce qui s’écrit et se joue ici, actuellement ? Certains jeunes auteurs, acteurs ou metteurs en scène vous touchent-ils spécialement ?

P. V. : Les arts plastiques, surtout la peinture, ont commencé de me captiver au sortir de l’adolescence. Puis, dix ans plus tard, j’ai à peu près perdu tout cela de vue pour quelque vingt-cinq années, c’est-à-dire le temps que j’ai passé dans l’action sociale, où je me suis jeté sans réserve. Après cette période, ou pour mieux dire cette époque, je suis revenu à mes goûts de jeunesse, la littérature, l’art, mais pas toute la littérature, seulement ce dont j’avais besoin. Même chose pour l’art : pas tout l’art, mais seulement ce que j’en désirais. Car si je lis quelque chose, je le vis plutôt que je ne le lis, de sorte que je ne vais pas vers ce que, pour une raison ou une autre, bonne ou mauvaise, je ne pourrais aimer comme ma vie même. Je ne lis pas ce qui est incompatible avec mes désirs ou avec mes aspirations, autrement dit ma « quête », pour employer un mot qui, lui, me tombe sur les nerfs

Alors, vous comprenez, après un quart de siècle consacré à l’action, suivi de plusieurs années d’une fréquentation aussi capricieuse, force m’est d’avouer des lacunes. Ma connaissance de la littérature québécoise, si elle a quelque validité pour ce qui est de certains livres et de certains auteurs, pèche sérieusement par défaut d’étendue. La poésie actuelle fait partie des domaines que je néglige. De même le théâtre, du moins la production récente. Je sors assez peu, d’ailleurs, mais il m’arrive parfois, en tant que spectateur, des expériences qui me bouleversent. Par exemple, le Marivaux monté par Françoise Faucher, à la fin des années 80, ou encore L’annonce faite à Marie, mise en scène par Madame Ronfart en 1989 ou 1990.

Quelles ont été, à votre avis, les œuvres marquantes des quarante ou cinquante dernières années ? En voyez-vous dont les préoccupations semblent proches des vôtres ?

P. V. : Il ne semble pas y avoir eu, en littérature, au Québec, de cas individuel d’une influence telle qu’elle aurait provoqué un déblocage majeur, historique, comme ce fut le cas en peinture avec Borduas. On voit plutôt se produire une sorte d’avènement collectif à la littérature : des libérations personnelles, d’abord clairsemées, ensuite nombreuses, sur la lancée des premières, et manifestant l’avènement dont je parle, favorisé par la Révolution tranquille qui commence non pas en 1960 mais vers 1945.

Des œuvres marquantes, pour l’influence qu’elles auraient eue ? Peut-être, mais dites plutôt des œuvres remarquables – voire essentielles –, du moins les meilleures. Mais peu importe les dates qui auraient pu théoriquement être déterminantes, qui n’ont fait toutefois que contribuer au mouvement en cours. Quoi qu’il en soit de cet aspect, nous avons maintenant une littérature qui se défend. Mais dispensez-moi de dresser un palmarès, rarement complet d’ailleurs et où les mêmes noms reviennent très souvent.

Quant à votre autre question, la réponse serait oui, c’est sûr. Néanmoins, si j’écris, c’est parce que je ne trouve pas vraiment ce que je cherche dans la littérature C’est comme pour l’amour : il n’y a qu’une réponse et c’est en soi-même qu’on la trouve. Alors les préoccupations voisines de celles qu’on a soi-même, ailleurs, chez d’autres auteurs, ce n’est pas, dans cette perspective, quelque chose d’aussi capital, n’est-ce pas ?

Vous affirmiez dans Les deux royaumes n’avoir écrit « qu’un livre en tant qu’artiste », soit Un amour libre. Est-ce dire que vous ne jugez pas l’essai politique ou polémique comme un genre littéraire ? Cette affirmation vaudrait-elle pour L’absence, par exemple, ou l’Essai sur une pensée heureuse ?

P. V. : Je ne sais trop que répondre à cette question, sinon ceci : il y a art et art.

De l’esprit des lois de Montesquieu est certes un livre hautement littéraire, tout comme Le contrat social de Rousseau ou les Pensées de Pascal, mais ce ne sont pas des œuvres d’art. Les essais de Péguy sont superbement littéraires et ils ont sans aucun doute été écrits par un artiste, pourtant ce ne sont pas non plus des œuvres d’art. Le style, l’émotion, la force de la prose, confèrent à ces essais de Péguy une puissance incantatoire extraordinaire. Leur effet s’assimile à celui de l’œuvre purement littéraire, même si, enfin, la distinction subsiste même là. Il ne faut pas forcer les concepts.

Cependant, dans certains de mes derniers livres (toute proportion gardée avec ces grands exemples), L’absence, Essai sur une pensée heureuse, de même que dans l’ouvrage auquel je travaille actuellement, la frontière entre prose et poésie, entre art et pensée, tend à avoir moins de relief, parce que je traite mon sujet, qui est l’amour, en m’engageant fréquemment dans une sorte d’écriture proprement romanesque. Il paraît (je l’ai appris après coup) que c’est moderne, cette façon ! Le mélange des genres, vous comprenez Je vous sers cette formule clef, bien que de tels lieux communs m’assomment.

Une rupture assez nettement marquée est sensible dans votre œuvre, rupture que laissait deviner Un amour libre et dont vous faites vous-même état dans cet essai charnière qu’est Les deux royaumes. De préoccupations « collectives », vous êtes passé à des considérations davantage personnelles, si je puis dire. Quel est, s’il y en a un, le fil conducteur reliant les Dix-sept tableaux d’enfant et La ligne du risque ?

P. V. : En gros, j’ai fait deux usages bien différents de l’écriture. Une part de ce que j’ai écrit est d’ordre moral, spirituel, méditatif, contemplatif, tandis que l’autre part est d’ordre politique, polémique, social, car, pendant de nombreuses années, je me suis trouvé engagé dans l’action, d’ailleurs passionnément. Ce ne fut pas impunément Longtemps ce fut là le caractère principal, sinon le seul, de ce que j’écrivais et, en pratique, on ne me connaissait que pour mes textes politiques, tous des écrits de circonstance du reste. Cependant, après 1980, j’ai à peu près délaissé ce domaine, de sorte qu’une large majorité de mes écrits, à ce jour, comptent parmi ceux du premier groupe, car je me suis rattrapé Mais le début de cette écriture plus proprement littéraire remonte aussi loin qu’à ma jeunesse.

Dans vos Essais inactuels vous qualifiez de présomptueuse la recherche formelle. C’est l’outrance de certaines pratiques qui vous agace et que vous condamnez ?

P. V. : La « recherche d’une forme » est aisément une démarche cérébrale. Si elle l’est, cette démarche m’agace, en effet. C’est comme quelqu’un qui partirait à la recherche d’un style La « recherche de la forme », enfin cette activité qu’on appelle ainsi pour caractériser la démarche plus ou moins abstraite d’une catégorie d’écrivains, a d’ailleurs stérilisé une partie de la littérature française contemporaine et donné à d’autres littératures, qui compliquaient moins artificiellement les choses, une bonne longueur d’avance. Je ne me souviens d’ailleurs pas de ce que j’ai pu écrire à propos des écrivains dits « formalistes ». S’ils m’ennuient, je n’en fais pas une maladie, vous savez !

Témoigner de l’âme

Vous interrogez sans relâche la culture occidentale contemporaine, dans laquelle vous diagnostiquez un mal grave. J’ai l’impression, peut-être à tort, que vous vous gardez pourtant de proposer un remède. Croyez-vous qu’il appartient à d’autres, et non à l’essayiste, de faire connaître d’éventuelles solutions ? Ce que vous dites de la prose de Péguy, qu’on y trouve « non pas des réponses exactes mais un discours continu comme l’harmonie », peut-il s’appliquer à votre propre œuvre ?

P. V. : Il s’agit d’un état de civilisation. Un remède, pour un pareil état de choses, cela n’existe évidemment pas. Tout ce qu’on peut faire, c’est témoigner ; témoigner de l’âme, par exemple, dans une civilisation qui la méprise assez.

Quant à la dernière partie de votre question, « harmonie » serait un bien grand mot appliqué à ce que j’écris. Ce que je puis dire, pourtant, dans mon royaume limité, c’est que je regarde les choses dans un esprit qui est, somme toute, celui de l’art, de la contemplation, du désir, et qu’écrire signifie aller vers elles dans ces dispositions-là, ce qui ne m’empêche pas de les étudier aussi, car, pour ce qui est des dons, je ne suis finalement qu’un essayiste.

Reprenant en le modifiant légèrement un mot célèbre de Malraux, on a pu affirmer que le XXIe siècle serait spirituel ou ne serait pas. Pareille affirmation vous semble-t-elle devoir être nuancée ?

P. V. : Il faut tout nuancer, surtout les mots Quoi qu’il en soit, le mot de Malraux, modifié ou non, me semble une phrase lancée en l’air et qui ne veut pas dire grand-chose. Malraux avait du génie, mais comme il était volubile, il lui arrivait, par virtuosité, de proférer une sentence creuse.

De toute façon, on peut toujours dire, et avec plus de raison, que le XXIe siècle sera quand même

La joie

Avez-vous des projets d’essais ou de récits dont vous désirez parler ?

P. V. : Même si je suis fondamentalement essayiste, ce que j’écris, c’est, malgré tout, de moins en moins de l’essai pur et simple. En voici la raison. Bien que j’utilise toujours les idées, l’analyse et ma conscience intellectuelle des choses, puisque ce sont mes instruments familiers et que je n’en ai pas vraiment d’autres, j’écris de moins en moins dans un but d’élucidation. De plus en plus, mon travail, malgré le genre, est une activité d’artiste. Mais il y a art et art, comme je le soulignais il y a quelques instants.

Il y a du reste un peu plus à ajouter : nous sommes dans le monde de l’âme et je ne conçois plus guère l’écriture que comme un moyen d’aimer, une activité essentiellement spirituelle et affective. Tout essayiste que je sois, je n’écris pas sur des sujets, j’écris comme on touche à quelque chose.

Des projets ? Projeter ne signifie rien tant qu’on ne se met pas au travail. Je ne fais guère de ces projections qui ne voudraient rien dire. D’ailleurs, c’est le travail qui précise un projet, à un point tel que celui-ci en devient méconnaissable et généralement bien inférieur à ce qu’on avait imaginé. Donc je travaille. Trois ou quatre heures par jour, soit à des articles, soit à des lettres que je dois envoyer, soit au livre qui s’annonce et qui sera, je l’espère, un petit livre à propos de l’amour, dans la suite de L’absence et d’Essai sur une pensée heureuse.

L’ampleur de votre œuvre, la quantité de thèmes qui y sont abordés m’amènent enfin à vous poser cette dernière question : y a-t-il un sujet sur lequel vous auriez voulu écrire, sans y être jamais arrivé ?

P. V. : Voilà une question qui me prend par surprise. Je n’y ai jamais pensé.

Un sujet sur lequel j’aurais souhaité écrire, sans jamais y parvenir ? Des genres, plutôt, que j’aurais aimé pratiquer : le roman, et surtout le théâtre. Mais j’en suis absolument incapable. Heureusement que je ne suis pas un type particulièrement doué pour s’en faire beaucoup accroire, sans quoi je me serais lancé

Quant aux sujets, oui, tout de même, il y en a un sur lequel j’aurais voulu écrire, mais c’est hors de ma portée. Je voudrais être capable de parler d’expérience de Dieu. Je ne fais que tourner autour, en lui substituant des objets plus accessibles, l’art, l’amour humain, la joie. Tout cela est contigu au monde divin.

La joie est le sujet sur lequel je crois avoir écrit le mieux. Assez curieusement, c’est le sujet du premier texte de mon premier livre et c’est aussi celui qui revient maintenant sous ma plume, dans L’absence, dans Essai sur une pensée heureuse, ainsi que dans ce que j’écris ces temps-ci – la joie, à la pointe extrême de tout ce que je pense.

Pierre Vadeboncœur a publié :

La ligne du risque, HMH, 1963, 1977, Fides, 1993 et « BQ », 1994 ; L’autorité du peuple [épuisé], L’Arc, 1965 et HMH, 1977 ; Lettres et colères, Parti Pris, 1969 ; La dernière heure et la première, l’Hexagone/Parti Pris, 1971 ; Indépendances, l’Hexagone, 1972 ; Un génocide en douce, l’Hexagone/Parti Pris, 1976 ; Chaque jour l’indépendance, Leméac, 1978 ; Les deux royaumes, l’Hexagone, 1978 et « Typo », 1993 ; To be or not to be, That is the question, l’Hexagone, 1980 ; Un amour libre [épuisé], HMH, 1980 ; Trois essais sur l’insignifiance suivi de Lettre à la France, Albin Michel, 1983, l’Hexagone, 1983 et 1989 ; L’absence, Essai à la deuxième personne, « Papiers collés », Boréal, 1985 ; Essais inactuels, Boréal, 1987 ; Essai sur une pensée heureuse, Boréal, 1989 ; Dix-sept tableaux d’enfant, Étude d’une métamorphose, Le Jour, 1991 et Bellarmin, 1994 ; Le bonheur excessif, Bellarmin, 1992 ; Gouverner ou disparaître, VLB, 1993 et « Typo », 1993 ; Vivement un autre siècle !, Bellarmin, 1996.