Les livres de Philippe Sollers, du moins certains d’entre eux, font craindre le personnage horripilant, la star prétentieuse à l’ironie facile. Il est surtout un professionnel de l’interview, du vrai bonbon pour les journalistes.

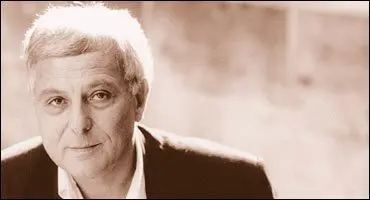

Et si l’ironie est effectivement bien présente dans l’œil constamment amusé, dans le sourire quasi perpétuel, dans le visage encore enfantin, elle semble plutôt destinée à lui-même et à ce jeu de mystification qu’il poursuit depuis plus de trente ans avec le monde littéraire. Car Philippe Sollers est un renard – c’est la signification de son pseudonyme d’écrivain en latin –, un joueur.

Le sollers, le renard est là, confortablement installé dans son bureau des éditions Gallimard où je le rencontre. Fume-cigarette et mains très baguées. Finalement une institution, Sollers. « Oui mais une institution problématique. » La très courtoise machine à paroles s’est mise en marche. « D’habitude on sait ce qui va sortir d’une institution. Elle est là pour sanctionner à peu près toujours la même chose. Bref il y a une cohérence. Tandis que moi, j’ai l’air d’une institution d’incohérence, ou d’une cohérence qui ne se voit pas, qui n’est pas perceptible. D’où le fait qu’à chaque fois qu’on me pose des questions, je suis obligé de recommencer l’histoire de ma vie pour essayer de montrer qu’elle a une cohérence. Mais ça n’a aucune importance, les choses se déroulent au fond pour mon plaisir. Je suis l’institution de mon propre plaisir, si vous voulez. »

Je pense au Lys d’or, paru au début de 1989 : érudition et érotisme alliés au parfum persistant de la bourgeoisie. Pas forcément subversif. Trente ans auparavant, Sollers publiait Une curieuse solitude, son premier roman ; en 1961, à 26 ans, il devenait lauréat du Prix Médicis pour Le parc. Un très brillant jeune homme, en somme, qui a très tôt commencé sa tout aussi brillante carrière parisienne. Il y a eu l’aventure de Tel Quel, la revue qui triturait le sens et « questionnait » la forme ; la psychanalyse et la sémiotique comme supports théoriques du texte ; la période marxiste avec l’uniforme de rigueur Sollers, de toutes les modes et de toutes les avant-gardes, disparaissait ici pour reparaître là. Lui avait-on trouvé une étiquette que déjà elle ne collait plus. Le romancier écrivait aussi sur la littérature, écrivait des essais : L’intermédiaire, Logiques, L’écriture et l’expérience des limites, Sur le matérialisme. Puis le pavé Femmes nous tomba dessus en 1983 : l’un des événements, ou plutôt l’un des scandales littéraires de l’année. Le renard tapait joyeusement sur le mouvement féministe qui avait essaimé dans les cercles intellectuels et montrait comment ça – surtout le ça des femmes – baisait.

Les métamorphoses du renard

Sollers venait du coup de gagner une étiquette supplémentaire : celle d’écrivain phallocrate. « Spermocrate ! » corrige-t-il. Il me cite une journaliste américaine : « On accuse Sollers d’être un phallocrate ; c’est tout à fait faux. C’est bien pire et beaucoup plus dangereux : il est le premier grand spermocrate. » « Elle a eu une idée brillante : un procès du renard non plus comme phallocrate mais comme spermocrate. » Et, poursuit-il du même souffle : « Ce qui m’intéresse, c’est le terme du procès, la façon dont il change avec le temps. C’est amusant parce qu’un jour – que tout le monde se rassure – je serai mort, mais les livres seront toujours traînés devant le tribunal et on les accusera de Dieu sait quoi. Ça m’amuse d’écrire des livres susceptibles d’engendrer un éternel procès. »

Le procès de l’écrivain, croit Sollers, n’en est pas moins illégitime : le jeu, le joueur n’ont pas besoin de se justifier. « Pourquoi jouez-vous alors qu’il y aurait tellement autre chose à faire : le travail, le mariage, les enfants, les révolutions Jouer, ça n’évoque pas quelque chose de gracieux, de souhaitable ou de profondément désirable mais plutôt la tricherie, la ruse. Je devrais donc me justifier mais je ne le fais pas, je me dérobe, je raconte des fables. »

Et il multiplie les images. Lui dites-vous qu’il représente l’écrivain parisien typique ? « Mais c’est rigoureusement le contraire de la réalité ! Je suis un Bordelais fondamental » Qu’il semble superficiel et mondain ? « Je suis stable, très travailleur, très discipliné, très sérieux. À moins que les livres ne s’écrivent tout seuls. Mais sinon, il faut changer la version de la disquette de propagande sur ma légende. » Que cette légende, fortement entretenue par la presse, le présente comme un éternel séducteur et s’évertue à le confondre avec les narrateurs de ses romans ? « Oui, il y a une masse d’articles comme ça. C’est charmant, dit-il, tout miel et tout sourire. Je suis un manipulateur qui travaille pour son propre compte dans un océan de manipulations. Je parais à la télévision, j’écris des articles, j’augmente la confusion : ça m’amuse et ça me repose. Ou on retient l’image à la source, on la garde précieusement, mais ce sont là des manières de gens respectables. Ou on pratique la technique inverse, plus étudiée et beaucoup plus intéressante. Je fais dans l’augmentation de la confusion sarcastique. »

« Mais il faut suspecter le monde des images spectaculaires », dira-t-il encore. Après le show il reste un romancier qui est aussi théoricien, qui ne fait pas de différence entre le roman et la pensée. Plus exactement, précise Sollers, « l’activité de fiction entraîne un certain type de pensée sur la pensée. Je pose des questions, je risque des réponses sur le savoir lui-même ».

Philippe Sollers est particulièrement proche de la psychanalyse, l’un de ces savoirs. Encore très présent en France, semble-t-il. Julia Kristeva – madame Sollers « à la ville », pour dire comme Paris Match – vient même, après une multitude d’essais (Polylogue, Pouvoirs de l’horreur, Histoires d’amour, Soleil noir, Dépression et mélancolie, etc.), de mettre en scène dans Les samouraïs une histoire à peine romancée, à peine fictive, l’odyssée de Tel Quel, cette revue qui faisait parler les théoriciens de la littérature, les théoriciens de la politique, les philosophes, les psychanalystes. Jacques Lacan avait commencé à dire que la psychanalyse était affaire de discours d’abord – et pas forcément de langage –, ce à quoi adhéraient apparemment les gens de Tel Quel, Sollers en tête. Ce à quoi il adhère d’ailleurs toujours. Quant à l’écriture comme thérapie, comme catharsis, c’est une autre paire de manches. « Beaucoup de gens pourraient se passer d’écrire des livres très inutiles s’ils allaient plutôt raconter ce qui se voit à l’œil nu dans presque tous les romans. J’encourage souvent les gens qui m’apportent des manuscrits à faire plutôt une analyse puisque visiblement ils ne sont pas doués pour écrire. »

Philippe Sollers n’en est vraisemblablement plus là. « Je n’éprouve aucun besoin, aucune nécessité d’être déchiffré, compris à travers la grille psychanalytique. Au contraire, d’où la particularité de mon expérience. C’est moi qui, depuis la littérature, ai posé un certain nombre de problèmes délicats à la limite de la pensée psychanalytique. » Anecdote : Sollers raconte comment il a amené Lacan à lire Joyce, « ce qui n’a pas été sans peine puisqu’il n’y est jamais parvenu tout à fait ». Ou comment lui-même s’est amusé à montrer les limites de l’interprétation freudienne dans la littérature, cette littérature qui, pour Sollers, est le domaine où la pensée montre son universalité. « Depuis la littérature on peut poser des questions à la science, à la philosophie, à n’importe quel savoir. Et on peut, mais uniquement si on est écrivain, pas si on est un acteur du savoir, on peut donc très facilement montrer, en regardant comment ce savoir se comporte par exemple avec Shakespeare, Dostoïevski, Proust ou Céline, qu’en fait il bute interminablement sur quelque chose d’irréductible, qu’il oublie de traiter des pans entiers de l’œuvre littéraire ou esthétique. »

Retour au roman encyclopédique façon XVIIIe : pendant que le savoir se heurte à des pans entiers de l’œuvre littéraire, l’œuvre littéraire intégrera des pans entiers de savoir.

La vie est un roman

Le savoir intégré dans le roman, c’est aussi l’intervention de l’auteur dans ce qu’il écrit, au moment où il l’écrit. « Je crois bien que depuis Le parc au moins, l’idée essentielle que je poursuis – et qui trouble beaucoup – est que rien ne s’écrit qui ne soit vu en train de s’écrire. Prenez le roman de Kundera, L’immortalité : vous sentez très bien qu’il introduit une dimension nouvelle, c’est-à-dire que le narrateur est dans une situation et il se montre en train d’inventer les personnages qui auront par la suite une vie quasi indépendante. De temps en temps, le narrateur interviendra pour faire son commentaire. Encore une fois c’est une tradition assez XVIIIe. »

Revenons aux romans de Sollers, qui parlent aussi à partir de cette tradition. « Ça trouble parce que les gens ont envie de croire aux histoires, à l’imaginaire, de croire même à la réalité du monde où il est. Alors que ce monde est une fabrication d’irréalité. Ça pose la question de savoir qui a le pouvoir tel qu’il se présente, qui a l’air réel et qui est en réalité d’une fabrication falsifiée, ou fictive. Ça met en cause aussi l’identité des gens, telle qu’ils ont de la peine à la constituer pour eux-mêmes. Mes romans sont des blocs d’incroyance. »

Blocs d’incroyance à lire au second degré s’il vous plaît, parce que quelque chose survient qui pousse à l’incrédulité. « Si vous voulez que je résume ma position aussi bien philosophique qu’esthétique : je suis là pour pousser les gens à l’incrédulité. »

Et lui de sourire, encore et toujours. Il a cette intelligence narquoise qui commande la distance. Et je ne suis finalement pas mécontente d’être, parce que Québécoise, fort loin des rumeurs parisiennes. Elles nous parviennent décalées : juste assez pour que l’on soupçonne, le cas échéant, qu’il y a anguille sous roche, mais jamais dans leur mesquine immédiateté. Cela permet de s’en tenir à l’essentiel : la pensée, les livres.

Il court le goupil

Quant à l’interprétation du personnage, je la laisse entre les lignes. Et à ce que lui voudra bien en dire.

Philippe Sollers me chante la chanson du furet et je lui demande s’il en est un. Vous connaissez ? « Il court il court le furet » C’est aussi un jeu qui nécessite une corde raide et des convives rassemblés autour d’une table ; les convives font glisser rapidement un anneau sous la table de façon à ne pas être aperçus du personnage qui se trouve au centre. L’anneau circule donc entre les hommes et les femmes et ce personnage doit deviner dans quelle main l’objet s’est arrêté (notre jeu du mouchoir ou du foulard serait une variante). Le jeu du furet, m’indique Sollers, est devenu un jeu libertin sous Louis XV.

« Je pourrais me rapprocher du furet mais la plus brillante interprétation de mes livres m’a été envoyée par un étudiant qui l’a trouvée tout seul. Il a compris qu’il ne fallait pas du tout m’aborder par les apparences, par l’actualité, par le journalisme, par mes apparitions à la télévision, par les mouvements ou les modes. Il s’en est tenu simplement au livre, ce qui est très rare. Les gens ne lisent pas les livres, ils voient les apparences ou les images. Il est parti surtout de Portrait du joueur qui est le livre pouvant servir à interpréter tout le reste. »

L’étudiant perspicace a rapproché Portrait du joueur, paru juste après Femmes, du Roman de Renart, l’un des deux livres – l’autre étant le Roman de la rose – fondateurs de la littérature française. Dans ce roman où les animaux caricaturent les classes sociales de l’époque, « le renard n’est pas un vrai méchant, c’est un faux méchant qui ressemble au loup. Le renard peut avoir accès aux animaux de la forêt et aux animaux domestiques : il passe partout. Et il joue des tours à tout le monde, il se moque du statut, de la position des autres animaux, qu’ils soient sauvages ou domestiques, il sème la pagaille. On fait un grand procès au renard – au sollers – qui est finalement acquitté. »

Mais vous aimez quand même provoquer, ai-je fini par lui demander ? Que non, a-t-il répondu. Pour dire le vrai, il s’en fiche complètement. « On a dit sur moi tout et le contraire de tout. Mais on ne peut pas demander à un écrivain qu’il commente indéfiniment ce qu’on dit de lui ! Surtout que dans les médias, n’est-ce pas, ce qui se dit n’a aucune importance. Les journalistes parlent aux journalistes uniquement. C’est un phénomène planétaire. »

Un écrivain n’est pas fait pour commenter son image, insiste Philippe Sollers, il est fait pour écrire. Et, accessoirement, pour parler des livres qu’il a écrits. Il me parle donc de Drame, réédité vingt-cinq ans après sa parution originale : « Un livre incontournable pour longtemps ». Il insiste sur Portrait du joueur qui livre des clefs pour toute l’œuvre, Théorie des exceptions, un bref essai auquel il tient beaucoup, Le cœur absolu, Le lys d’or, « absolument épatant », Carnet de nuit, qui « donne absolument toutes les clefs sur la stratégie du renard ».

Mais la seule chose qui l’intéresse, au fond, c’est le prochain livre. « Je prépare encore un tour, un autre tour dans mon sac. Oui ça me plaît d’écrire, je suis fait pour ça. »

Je serre une dernière fois sa main très baguée. Ce sourire juvénile est bien celui du renard. Qui semble dire : « Je vous ai bien eus, je vous aurai encore. » Et je pense à un autre renard, un renard de bandes dessinées que je vois dans les albums de F’Murr, le créateur du Génie des alpages. À la fois absurde, loufoque, et terriblement renard. Je ne sais pas si Philippe Sollers connaît cet animal. Je ne sais ce qu’il penserait de la comparaison.

Philippe Sollers a publié, entre autres :

Le parc, Seuil, 1961, « Points », Seuil, 1981 ; L’intermédiaire, Seuil, 1963 ; Drame, Seuil, 1965, Gallimard, 1990 ; Nombres, Seuil, 1966 ; Logiques, Seuil, 1968 ; Entretiens avec Francis Ponge, Seuil, 1970 ; L’écriture et l’expérience des limites, « Points », Seuil, 1971 ; Lois, Seuil, 1972 ; H., Seuil, 1973 ; Sur le matérialisme : De l’atomisme à la dialectique révolutionnaire, Seuil, 1974 ; Délivrance : face à face, « Points », Seuil, 1977 ; Vision à New-York, Grasset, 1981, Denoël, 1983 ; Paradis, Seuil, 1981 ; Femmes, Gallimard, 1983, « Folio », 1984 ; Portrait du joueur, Gallimard, 1984, « Folio », 1986 ; Légendes, CAPC Musée art contemporain Bordeau, 1984 ; Une curieuse solitude, « Points », Seuil, 1985 ; Théorie des exceptions, « Folio », Gallimard, 1985 ; Paradis 2, Gallimard, 1986 ; Photos licencieuses de la Belle Époque, Éditions 1900, 1987 ; Rodin : dessins érotiques, Gallimard, 1987 ; Le cœur absolu, Gallimard, 1987, « Folio », 1989 ; Les surprises de Fragonard, Gallimard, 1987 ; Sollers vidéo Fargier : une voix sept fois, Ad’hoc Xavier d’Arthuys, 1988 ; Les folies françaises, Gallimard, 1988, « Folio », 1990 ; De Kooning, La Différence, 1988 ; Sade contre l’Être suprême, Quai Voltaire, 1989, 1992 ; Le lys d’or, Gallimard, 1989 ; Carnet de nuit, Plon, 1989 ; L’affaire Kissinger, La Différence, 1990 ; Banlieues, Denoël, 1990 ; La fête à Venise, Gallimard, 1991, « Folio », 1993 ; Improvisations, Gallimard, 1991 ; Lettres de madame de Sévigné, 1626-1696, Images d’un siècle, Scala, 1992 ; Le rire de Rome, Entretiens avec Frans de Haes, Gallimard, 1992 ; Le secret, Gallimard, 1993 ; Venise éternelle : les voyageurs photographes au siècle dernier, Lattès, 1993 ; Femmes : mythologies, avec Erich Lessing, Imprimerie nationale, 1994 ; La guerre du goût, Gallimard, 1994 ; Le paradis de Cézanne, Gallimard, 1995 ; Le cavalier du Louvre : Vivant Denon, 1747-1825, Plon, 1995 ; Les passions de Francis Bacon, Gallimard, 1996 ; Studio, Gallimard, 1997.