« Mille masses en mouvement, armées de micros, de typos, de photos, de labos se disputent notre petite idée et nous n’avons pour nous défendre que les moyens donnés aux solitaires médiocres, malsains, malpropres : l’anathème, les potins, les farces […]. Car nous voulons absolument nous posséder nous-mêmes tout seuls. »

C’est ainsi que le couple d’André et Nicole Ferron exprime sa révolte dès le début de L’hiver de force. Ils ont 29 et 28 ans, sont frère et sœur, et forment un couple symbiotique, voire incestueux. Tous deux ont fait l’École des beaux-arts et ont connu le succès en 1966 lors d’une exposition qui leur a valu une bourse du Conseil des Arts avec laquelle ils sont allés au Mexique1. Depuis, ils vivotent de petits contrats de traduction et de correction d’épreuves, regardent la télé et déblatèrent contre tout et tous. Un beau matin, ils décident de faire le vide : « Faisons qu’y ait plus rien ; quand y aura plus rien on pourra plus dire du mal de rien », de proposer Nicole ; André enregistrera de sa « belle écriture » leurs faits et gestes.

Errance

Le couple s’engage sur la voie de l’anéantissement jusqu’à « ne rien trouver de plus beau que rien du tout ». Délaissant les quelques contrats qui leur étaient encore confiés à l’occasion, André et Nicole regardent et commentent les films à la télé, dorment une partie de la journée, mémorisent La flore laurentienne du frère Marie-Victorin, leur livre de chevet, écoutent des disques avant de les détruire, se nourrissent de soupe en sachet et de hot-dogs, se soûlent et se refusent à faire le ménage, au point que le propriétaire – qu’ils fuient pour ne pas payer le loyer – doit faire venir un exterminateur pour éliminer les blattes. Quand ils auront fini de vendre leurs maigres possessions et qu’ils auront été expulsés de leur appartement, avenue de l’Esplanade, ils erreront de chez Laïnou, une vieille amie, « mal-baisée », peintre expressionniste originaire comme eux de Maskinongé, à la demeure de Petit Pois, l’actrice aux yeux violets vers qui ils accourent au moindre signe, tant ils attendent d’elle qu’elle comble leur besoin d’amour. Laïnou et Petit Pois, surnommée aussi la Toune, de son vrai nom Catherine Marchand, sont leurs seules fréquentations.

Cul-de-sac

En somme, L’hiver de force raconte l’histoire abracadabrante d’une auto-exclusion sociale, jusqu’à l’anéantissement de soi. Cette volonté acharnée d’André et Nicole de se faire seuls, de ne rien demander à quiconque, et surtout cette peur des blessures d’amour-propre aboutissent à un cul-de-sac, car à la disparition des biens matériels succède celle des êtres, de La Toune notamment, qui s’en va en leur laissant une lettre d’adieu. Et le narrateur d’entrevoir que « demain, 21 juin 1971, l’hiver va commencer, une dernière fois, une fois pour toutes, l’hiver de force (comme la camisole), la saison où on reste enfermé ». La quête achevée, André et Nicole sont devenus des morts-vivants, pris à leur propre piège

Autodérision et critique sociale

Comment interpréter cette réclusion volontaire autrement que par l’incapacité d’entrer dans le moule, de participer à la comédie sociale ? À moins d’y voir, comme certains, la métaphore d’un peuple qui revendique sa liberté, car, édité en 1973, L’hiver de force nous ramène à la période de la montée du nationalisme québécois et du débat linguistique, de l’accession du joual dans la création artistique avec Les belles-sœurs, de la contre-culture, des manifestations syndicalistes et féministes, bref au cœur d’un bouillonnement social sans précédent au Québec. Sur le plan international, la guerre du Vietnam bat son plein. Les cibles ne manquent pas à l’observateur André Ferron, d’autant plus perspicace qu’il se tient en dehors de la mêlée.

À la fois autodérision – André est bien conscient de la faiblesse de son projet d’autodétermination quand, par exemple, il se précipite avec Nicole chez La Toune pour s’abreuver des rares gouttes de reconnaissance et d’amour qu’elle sait distiller – et procès d’une société qui ne s’appartient pas. En effet, l’espace romanesque atteste à profusion de la prédominance de l’anglais dans l’affichage public urbain (Le Honey Dew, L’United Cigare Store, etc.) et la narration, d’une langue populaire émaillée d’anglicismes de tous ordres.

La tentation est grande de voir aussi chez ces personnages la transposition hyperbolique d’un Réjean Ducharme fuyant le battage médiatique tout en s’en moquant. Le ton humoristique nous y autoriserait, n’était-ce la multiplication de sens que suscitent les transgressions langagières qui font la substance de l’œuvre.

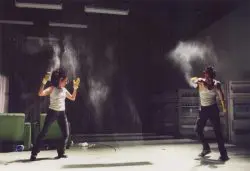

dans L’hiver de force,

adaptation et m.e.s. de Lorraine Pintal,

TNM, saison 2001-2002.

Photo : ©Yves Renaud

Fonction ludique et satirique

Incontestablement la fonction ludique du langage agit comme agent provocateur dirigé contre la société et ses codes, quand ce n’est pas simplement pétillement de l’esprit, comme dans : « méat coule pas, c’est écrit dans l’Évangile », « LAY ZOMM SADAPP », « leurs ouiquennes », « sacré petit titan plein de petits tics, va ! » Jeux basés sur les procédés d’homophonie, d’écriture au son ou de répétition de

sonorités auxquels s’ajoutent une multitude de calembours et de néologismes évocateurs au service de la satire tels « le cul de foudre », les « histoires hérotiques de détective », le « désassujettissement des troudkus », « le texticule de Claude Jasmin », le « Manifeste global des automartyrs » et « des étudiants[…] qui viennent sous nos nez apprendre à nous polytechniaiser, sciencessocialiéner, hautesétuliser et marketyriser dans la langue des hot-dogs et des milk-shakes ». Et vlan ! dans la relève des décideurs de demain !

L’empreinte de Ducharme

À plus de trois décennies de distance2, ce qui frappe encore dans L’hiver de force, c’est la folie

langagière issue de l’accumulation de jeux de mots au caractère irrévérencieux. Une explosion à la mesure de la tragédie existentielle des personnages qui refusent la compromission qu’exigent la société de consommation et le monde des apparences. Le style ducharmien, hardi et fantaisiste, continue d’exercer un attrait sur le lecteur d’aujourd’hui, bien que celui-ci puisse rester perplexe quant au sens de l’œuvre, qui résiste à une quelconque tentative d’explication définitive.

langagière issue de l’accumulation de jeux de mots au caractère irrévérencieux. Une explosion à la mesure de la tragédie existentielle des personnages qui refusent la compromission qu’exigent la société de consommation et le monde des apparences. Le style ducharmien, hardi et fantaisiste, continue d’exercer un attrait sur le lecteur d’aujourd’hui, bien que celui-ci puisse rester perplexe quant au sens de l’œuvre, qui résiste à une quelconque tentative d’explication définitive.

1. Le Prix du Gouverneur général a été attribué à Ducharme cette même année pour L’avalée des avalés. Dans L’hiver de force, l’amie peintre Laïnou « triomphe du concours international de Québec ». Le narrateur s’en moque, répétant les propos qu’elle aurait tenus des années durant : « Leur gloire je l’ai de travers dans le cul ; ma gloire c’est quand ils vont être d’accord pour dire que mon œuvre vaut pas de la marde ». L’hiver de force vaudra à son auteur le prix Canada-Belgique en 1973.

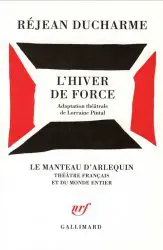

2. Fait à souligner, en 2001, Lorraine Pintal adapte ce roman pour le théâtre et en assure la mise en scène au TNM. La pièce a été reprise en 2002 à l’Odéon à Paris. Gallimard a publié la pièce dans sa collection « Le Manteau d’Arlequin – Théâtre français du monde entier », en 2002.

EXTRAIT

Les écrivains des syndicats sont des professionnels ; huit heures par jour cinq jours par semaine ; ils connaissent leur orthographe : ils ne font que des fautes de bon sens. J’en frappe une monumentale : le tandem Pelletier-Trudeau-Marchand. Pourquoi pas le quintette ? Pas de raisons de se priver ! Fuck ! Nicole n’a jamais tant ri depuis la fois qu’elle est tombée sur son premier baptême de l’air. On n’ose pas communiquer notre perle au malotru qui corrige en face de nous Parlons Sports. On a trop peur qu’il ne saisisse pas l’astuce. On louche sur ses épreuves de temps en temps pour jouir de combien qu’il les cochonne. Un enfant nonchalant verrait à vol d’oiseau les fautes qu’il laisse passer avec ardeur et application. Les sports et les potins artistiques sont rédigés par une bande d’épais et corrigés par une bande d’ignorants, ce qui fait que les lecteurs deviennent une bande de crétins. C’est bien connu ! C’est répugnant !

L’hiver de force, Folio, 1984, p. 62.