Impossible d’imaginer la littérature québécoise sans Bérénice Einberg. À l’instar de Florentine Lacasse, Hervé Jodoin, Albertine, Jack Waterman ou Monsieur Émile, l’héroïne du premier roman de Réjean Ducharme a marqué l’imaginaire. Du Souffle de l’harmattan au Ciel de Bay City, l’écho de sa parole singulière et rebelle se fait toujours entendre.

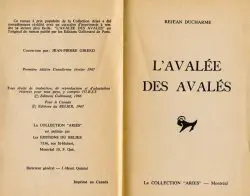

Le monde a bien changé depuis la parution de L’avalée des avalés. En 1966, la télévision de Radio-Canada diffusait ses premières émissions couleur. Montréal inaugurait son métro. René Lévesque était réélu sous la bannière libérale. Truman Capote publiait De sang-froid. Les chansons « La bohème », « California Dreamin’ » et « Yellow Submarine » dominaient les ventes de 45 tours. C’était l’avant-Mai 68. Belmondo jouait au voyou dans les films de Godard et de Broca. Charlebois enregistrait Terre des bums. Marie-Claire Blais recevait le Médicis. Or, pour beaucoup de lecteurs, 1966 fut surtout l’année où un quidam de 24 ans, originaire de Saint-Félix-de-Valois, faisait paraître à Paris ce qui allait devenir l’un des premiers romans-cultes de la littérature québécoise.

On a souvent rapproché Ducharme de J. D. Salinger et de Thomas Pynchon. Comme eux, Ducharme est un écrivain fantôme – si ce n’est « enfantôme ». À ses yeux, seule son œuvre relève de la sphère publique. Sa propre personne, il préfère l’entourer du plus grand secret. Il en est ainsi depuis plus de 40 ans. On ne saurait lire L’avalée des avalés en 2011 sans songer à cette phénoménale réclusion.

Le parallèle avec Salinger suggère autre chose que l’anonymat : l’idée que L’avalée des avalés puisse être notre Catcher in the Rye. Peu d’œuvres littéraires québécoises ont atteint pareille stature. Peu d’œuvres, à vrai dire, ont autant le pouvoir de faire vibrer l’âme des adolescents. Au fond, qualifier L’avalée des avalés de « classique » ne veut pas dire grand-chose. C’est plus que ça. Ce livre appartient à un réseau restreint de textes marquants, tels La nausée, L’étranger, Sur la route et Le loup des steppes, qui valent d’abord par les nombreux refus qu’ils énoncent. Ainsi naissent les contre-cultures.

À l’époque, Michel van Schendel a décrit L’avalée des avalés comme le « premier grand roman québécoisement baroque1 ». Cette  observation est restée d’une grande justesse. L’avalée des avalés transporte, dans son énergie et sa fureur, la démesure même des années 1960 : rejet de l’autorité, anticonformisme, exploration de la sexualité, désir de destruction, violence… En même temps, la sensibilité qui émane de ce roman transcende les années 1960. On n’a qu’à ouvrir le livre : « Tout m’avale. Quand j’ai les yeux fermés, c’est par mon ventre que je suis avalée, c’est dans mon ventre que j’étouffe ». Le charme opère aussitôt. Bérénice Einberg, c’est la fille d’à côté. C’est d’aujourd’hui qu’elle nous parle. Il est aisé de la suivre de Montréal à la Californie, de New York à Israël.

observation est restée d’une grande justesse. L’avalée des avalés transporte, dans son énergie et sa fureur, la démesure même des années 1960 : rejet de l’autorité, anticonformisme, exploration de la sexualité, désir de destruction, violence… En même temps, la sensibilité qui émane de ce roman transcende les années 1960. On n’a qu’à ouvrir le livre : « Tout m’avale. Quand j’ai les yeux fermés, c’est par mon ventre que je suis avalée, c’est dans mon ventre que j’étouffe ». Le charme opère aussitôt. Bérénice Einberg, c’est la fille d’à côté. C’est d’aujourd’hui qu’elle nous parle. Il est aisé de la suivre de Montréal à la Californie, de New York à Israël.

N’est-ce pas ironique de songer que le roman de Ducharme – son premier publié, mais son deuxième dans l’ordre de composition, après L’océantume – a reçu le prix du Gouverneur général dans la catégorie « Poésie et théâtre » ? Certes, à certains égards, ce roman se révèle bien peu romanesque. Mais en faire une œuvre poétique ou dramatique, c’est négliger les qualités narratives du monologue intérieur. Témoins Ulysse et Belle du Seigneur. Le monologue de Bérénice n’a rien à envier à ceux de Molly Bloom ou d’Ariane d’Auble. Il fascine, amuse, déroute, provoque, effare.

Le lecteur du XXIe siècle ne s’offusquera pas devant certains aspects jadis controversés du livre, telles ses allusions incestueuses ou ses références à l’homosexualité. Les caractéristiques qui faisaient l’originalité du livre en 1966 se laissent toujours apprécier : l’érudition, les inventions verbales, la fougue, la dérision, la fraîcheur juvénile en même temps que le pessimisme. Le dénouement du roman (ne vendons pas la mèche) continue de prendre de court. Bérénice, qui lutte contre ce qui menace de l’avaler, c’est-à-dire de l’aliéner, doit à son tour finir avalée ; le titre nous avait avertis.

Le roman de Ducharme est aussi un chef-d’œuvre de littérature avec narrateur enfant. Âge inquiet des découvertes et des déceptions, l’enfance y dévoile sa facette d’innocence cruelle, comme dans Les enfants terribles de Cocteau, dans Victor ou les enfants au pouvoir de Vitrac, Une saison dans la vie d’Emmanuel de Marie-Claire Blais ou Le grand cahier d’Agota Kristof. « S’il n’y avait pas d’enfants sur la terre, écrit Ducharme en troisième de couverture, il n’y aurait rien de beau. » Et pour cause.

On ne compte plus les travaux universitaires qui ont été consacrés à Ducharme. Avec Jacques Ferron et Anne Hébert, c’est l’un des auteurs québécois les plus étudiés de par le monde. L’approche choisie peut surprendre. Ainsi une universitaire de Toronto qui met en parallèle l’œuvre de Ducharme avec celle de Céline2. Pourquoi pas ? « Vacherie de vacherie… » L’avalée des avalés est rempli de fiel. La mère de Bérénice, successivement surnommée « Chat mort » et « Chamomor », en sait quelque chose. Rarement une mère, jusqu’au film de Xavier Dolan, ne devait encourir autant de diatribes.

Léolo, le film de Jean-Claude Lauzon, avait bien mis en valeur le pouvoir de fascination du livre de Ducharme. C’était en 1992. En 2011, quiconque veut repousser l’adulte en lui, quiconque a « froid au cœur » a avantage à se tourner vers Bérénice. Notre semblable, notre sœur.

RETOUR AU DOSSIER RÉJEAN DUCHARME

1. Michel van Schendel, Ducharme l’inquiétant, « Conférences J. A. de Sève », Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 1967, p. 11.

2. Marie-Hélène Larochelle, Poétique de l’invective romanesque. L’invectif chez Louis-Ferdinand Céline et Réjean Ducharme, XYZ, Montréal, 2008.

EXTRAIT

Celui qui se cherche cherche quelqu’un d’autre que lui-même en lui-même. S’il va jusqu’au bout, il trouve un protozoaire. On ne peut sérieusement vouloir tout reprendre à zéro sans redevenir sans vie. Mais avant, il faut redevenir singe, saurien, trilobite, protozoaire. À me voir gésir sur ce lit, immobile, ne faisant que laisser mon cœur battre et mes poumons fixer l’air, on pourrait croire que j’ai atteint le dernier stade de l’évolution des espèces à l’envers, que je ne suis pas loin du nœud, des fameuses sources: la mort, l’inerte, le vide, le néant. »

L’avalée des avalés, Gallimard, 1966, p. 94.