« Dans ces collines si peu fréquentées y aurait-il eu deux routes : l’une, légère et heureuse, en parcourant les sommets ; et une autre, inférieure, au bas des contreforts, qui n’aurait fait que côtoyer, sans jamais y entrer, le petit pays secret. »

Gabrielle Roy, La route d’Altamont

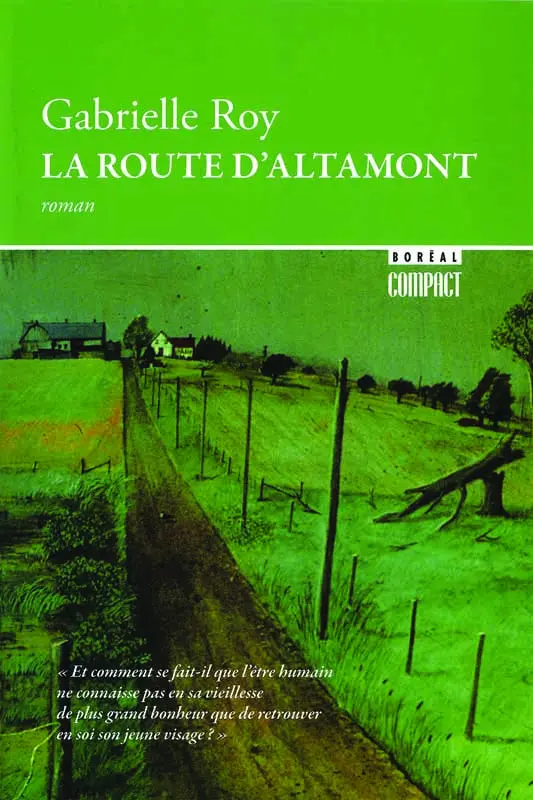

Le temps est à l’automne. Vents et bourrasques d’eau. Après mai, juin n’en finit plus de pleuvoir, et l’on a l’impression que le ciel ne se videra jamais de ses nuages, que la terre ne tourne pas, ne tournera jamais assez vite pour distancer cet amas de brumes stagnantes. Les collines broussailleuses d’Altamont, ce matin, se superposent à l’immense colline où repose ma maison, entourée de sapins, d’épinettes et de cèdres dont l’étrange lumière verte, mêlée à celle des vieux érables, se répand sur ma table de travail, puis sur le tableau de William Kurelek, d’un vert d’avant l’orage, ornant la couverture de La route d’Altamont. Vert et vert se confondent, l’un de clarté, l’autre d’ombrage, créant la couleur particulière de ce jour où il me faut écrire ce qui, de ce texte qui me parle trop de moi et m’en parle si bien, penche du côté de la lumière ou de l’égarement.

Le temps est à l’automne. Vents et bourrasques d’eau. Après mai, juin n’en finit plus de pleuvoir, et l’on a l’impression que le ciel ne se videra jamais de ses nuages, que la terre ne tourne pas, ne tournera jamais assez vite pour distancer cet amas de brumes stagnantes. Les collines broussailleuses d’Altamont, ce matin, se superposent à l’immense colline où repose ma maison, entourée de sapins, d’épinettes et de cèdres dont l’étrange lumière verte, mêlée à celle des vieux érables, se répand sur ma table de travail, puis sur le tableau de William Kurelek, d’un vert d’avant l’orage, ornant la couverture de La route d’Altamont. Vert et vert se confondent, l’un de clarté, l’autre d’ombrage, créant la couleur particulière de ce jour où il me faut écrire ce qui, de ce texte qui me parle trop de moi et m’en parle si bien, penche du côté de la lumière ou de l’égarement.

Devant moi, s’ouvrent plusieurs routes, qui toutes mènent à Altamont, l’une où se tient ma mère, l’autre où se tient mon père, l’une où je meurs, l’autre où je prie, l’autre où s’élève un arbre au milieu du gravier, un pommier ployant sous la lumière d’août, l’une enfin où je doute, seule au quatre-chemins, ainsi que l’est quiconque devant ces croisées inconnues et sachant que nul Dieu n’existe.

Commence par ce qui fait le plus mal, me dit Évelyne, la mère de la narratrice, Gabrielle-Christine. Commence par ces « désirs tragiques de perfection [qui] hantent certaines jusqu’à la fin ». Fais vite avant que les routes s’effacent et ne deviennent de ces « routes où l’on se perd absolument », de ces routes qui disparaissent si on les emprunte quand le corps fléchit. Commence avec ce qui fait mal, poursuis avec ce qui déchire.

L’autre où s’élève un arbre au milieu du gravier, un pommier ployant sous la lumière d’août…

Il y a sept mois exactement, je suis revenue vivre, et probablement mourir, dans les paysages de mon enfance, parce qu’il m’était trop douloureux de penser que je ne reverrais pas le pommier, parce que la perspective de mourir ailleurs que sous cet arbre aurait transformé ma fin en une fin amère, ma vie en une vie ratée. Le sourire qu’affichera ma dépouille était à cette condition.

C’est de ce mal que souffre Évelyne, de cette certitude que le pommier mourra sans elle et qu’elle n’en goûtera plus les fruits. Devant elle, la plaine s’étale, où elle cherche désespérément quelques collines. Et toutes ne sont que mirages, impropres à accueillir le poids du corps qui voudrait s’y coucher, impropres à promettre la brève résurrection que permettrait la réapparition des collines dans le bouleversement de la plaine, « où l’on verrait des éboulis, une masse de rocs chauves, d’autres recouverts d’un peu de mousse ». Même Altamont, même Altamont ne possède pas ce pouvoir, qui ne ressuscite la joie que le temps de rappeler à la mémoire qu’elle n’existe réellement qu’en d’autres collines. Même Altamont, même Altamont s’efface, s’engouffre en ces « routes que l’on perd absolument », puisque Altamont est un mirage, un désir se refusant aux regards ne l’ayant créé que pour se donner l’illusion que l’enfance pouvait rejoindre l’exil. Mais « au vrai, cette route d’Altamont, elle était comme un songe », basculant sur cette crête étroite où le rêve oscille au gré de l’inclination du souvenir à se repaître de faux-fuyants.

L’une où je meurs…

Sur la route où je meurs, il y a un tableau champêtre, semblable à celui dans lequel Évelyne grimpe sur l’une des collines d’Altamont, « petite silhouette diminuée par la distance, toute chétive, extrêmement seule sur la pointe avancée du roc », un tableau dont la perfection tient au tracé définitif des derniers mouvements. Il y a cette préfiguration de la fin, où la sauvageté de l’âme fait corps entier avec le roc, où il n’y a plus ni mère, ni femme, ni épouse, mais un être entier arraché au souvenir d’autres paysages, un être n’ayant d’âge que sa vieillesse et contenant de ce fait tous les âges.

Sur la route où je meurs, j’ai l’âge exactement d’Évelyne, de même qu’en ce jour d’aujourd’hui, en cet été infectant les sabots des bêtes pataugeant dans la boue, j’ai l’âge exactement d’être où je suis, dans ces bourrasques d’eau d’un vert étrange.

L’une où se tient ma mère…

Sur la route où se tient ma mère, il y a aussi un grand pommier, un arbre à fruits qu’elle a jadis fait pousser sans le savoir, creusant du même coup cette route qu’il me faudrait reprendre absolument avant de m’enfermer dans l’âpre tristesse d’Évelyne.

Tout au bout de la route s’élève un morne, dos à tous les levants, devant lequel ma mère s’avance à contre-jour, « petite silhouette diminuée par la distance, toute chétive, extrêmement seule », et il y a moi, dans le point de fuite creusant le temps, forcée d’admettre la cruelle impossibilité dans laquelle je me trouve de redonner à ses yeux presque morts la faculté de voir ce qu’elle a déposé dans les miens, des buissons d’églantiers, des oiseaux échevelés par la pluie. Il y a moi, chétive et forcée d’admettre la solitude de cette femme que j’aime trop pour ne pas voir qu’elle disparaît dans les astheurelevées1 de son enfance.

Puis il y a un miroir, car « à celle qui nous a donné le jour, on donne naissance à notre tour quand, tôt ou tard, nous l’accueillons enfin dans notre moi », un miroir où coule un ruisseau où se sourient nos deux visages dans le souvenir que je recrée chaque jour des plénitudes et des euphories de l’enfance, plus vraies que réelles, plus vraies que ces réalités dont les embruns ne connaissent pas l’addition des parfums depuis le premier jour de pluie jusqu’au premier jour saturé du mûrissement des framboisiers. Et le ruisseau se multiplie dans le miroir où ma mère mouille le bas de sa robe d’écolière, où je mouille mes vêtements noirs d’orpheline, robe et chandail flottant à travers les iris et les quenouilles. Ici, près de la maison où elle a grandi, ici, dans la maison de Léopold et de Zélia, sous les érables se couvrant de mousse à l’ouest autant qu’au nord. Ici où ma vie recommence.

L’autre où se tient mon père…

traversée de perdrix, de chevreuils et d’orignaux, traversée de couguars et de lièvres, immense au cœur de la forêt immense. On y entend la pluie crépiter sur les toits de tôle, les canards survoler les odeurs rouges des sous-bois chuchotant sur les feuilles mortes, on y entend le chant le cri des ouaouarons et des outardes, puis on y sent l’odeur des lacs et des rivières, de toutes les rivières. Un chemin sur lequel on se sent bien, un chemin sur lequel on se sent soi dans les senteurs de sciure et de bois neuf. Un chemin qui jamais ne se perd, qui substitue à Altamont les seules collines en ayant justifié l’hésitante existence. C’est celui que je prends pour renaître et mourir où je suis née, que mes racines ne pourrissent pas sans que mon corps se désintègre à leur côté, que ma poussière se mêle à celle de la seule route où mes pas se sont enfoncés.

L’autre où je prie…

incroyante inventant sa foi dans les pouvoirs de la poussière réincarnée dans l’écorce d’un arbre, 1er juillet, devant la tombe de mon père, ma mère alitée dans un lit fragile, debout devant la pierre et priant l’esprit de l’écorce.

L’une enfin où je doute,

à moins que je ne m’égare sur ces routes d’il y a longtemps où l’attrait d’odeurs d’autres lieux l’emportait sur la paix des sens, sur ces routes aujourd’hui trop larges pour cet infini besoin que j’ai de m’asseoir seule devant l’immensité. À moins que je ne m’égare, ne sachant s’il existe deux routes, l’une, légère, où ma mère me tient par la main, et une autre inquiétante, où les parfums et les pommiers catapultés dans la poussière nouvelle s’enlisent dans la disparition du vrai, une autre où j’ignore si l’on peut encore se rendre à « Altamont, Altamont ».

Puis il y a celle,

après toutes les autres, où ma mère sur son lit fragile rit avec moi pour me soulager de ma peur, car les mères savent que nous les voulons immortelles.

1. Astheurelevées : avant-midi, ainsi qu’on nommait ce moment de la journée au début du XXe siècle dans la Haute-Beauce. Source : mère et grand-mère de l’auteure.