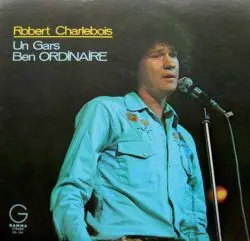

Depuis 1970, Réjean Ducharme a signé les paroles de plusieurs chansons importantes de Robert Charlebois, mais aussi de Pauline Julien. Retour ponctuel sur un parcours parallèle et méconnu d’un écrivain célébré.

Sur le plan musical et culturel, la chanson québécoise contemporaine doit énormément à Robert Charlebois, et de ce fait à ses nombreux paroliers : Mouffe, Claude Péloquin, Marcel Sabourin1, Gilles Vigneault, Daniel Thibon, mais aussi Réjean Ducharme. Naturellement, on pourrait aussi ajouter à cette liste de paroliers le nom de Charlebois lui-même, qui a écrit les paroles de « Demain l’hiver », « Californie », « Te v’là », « Les ailes d’un ange », « Qué-Can blues », « Avril sur Mars », et tant d’autres.

Les premières collaborations entre Réjean Ducharme et Robert Charlebois auront probablement été les plus marquantes et les deux partenaires ne semblent pas avoir réussi à maintenir ce haut niveau de popularité dans la suite de leurs projets communs. Le succès immédiat de cette rencontre fertile s’explique en partie par l’incroyable popularité de Charlebois au début des années 1970 et par le caractère novateur de ses chansons, qui combinaient avec une énergie exceptionnelle le son du rock anglo-saxon avec des mots bien d’ici. Les cinq extraits commentés ci-dessous pourront donner un aperçu représentatif de cet âge d’or de la chanson québécoise.

« S’chus tanné »

Premier succès instantané de cette collaboration fertile, la chanson « Le violent seul (S’chus tanné) » de 1970 fait littéralement exploser la langue d’ici dans un irrésistible tourbillon rythmique ultra-rapide :

« M’a me promener tout nu dans rue, quand chus tanné, chus pas gêné

M’a faire venir toutes les ambulances, y vont me trouver sans connaissance2 ».

Plus que les mots, ce sont les tournures de phrases (« M’a », au lieu de « je vais ») et les expressions (« sans connaissance » ; « chus tanné ») qui révèlent le parler typique du Québec.

« Mon pays »

Dans « Mon pays » (1970), Charlebois et Ducharme se réapproprient – dans le but de le déconstruire – un titre déjà existant : la chanson légendaire de Gilles Vigneault, mais aussi une pièce de Claude Léveillée. L’accompagnement musical des couplets allie le blues avec des cuivres. Mais contrairement aux compositions homonymes de Vigneault et Léveillée, écrites dans un style plus recherché, Charlebois et Ducharme adoptent un ton résolument joual et combinent allégrement des mots anglais et français tout en incluant des formes argotiques typiquement montréalaises :

« Ça arrive à manufacture, les deux yeux fermés ben dur

Les culottes pas zippées

En r’tard. Ça dit qu’ça a fait un flat

Ou que l’char partait pas

Ça prend toute pour entrer sa carte de punch dans slot d’la clock !

Envoueye, envoueye […] ».

Une bonne chanson résulte habituellement d’une mélodie efficace, d’un texte sensible, accrocheur ou dense, d’arrangements appropriés et d’une interprétation vocale qui met en valeur ces trois éléments. Or, on a trop souvent surestimé l’importance du rôle du parolier en comparaison de celui du compositeur de la chanson. Pourtant, on retient plus souvent la mélodie et rarement les paroles complètes d’une chanson entendue pour la première fois. Il existe souvent un malentendu dans l’impression qui reste d’une chanson célèbre et de sa postérité : dans beaucoup de cas, on porte aux nues le parolier alors qu’en fait, on aime la mélodie, le tempo, les sonorités, la performance vocale ou les harmonies, qui ont peu à voir avec le texte. C’est le cas par exemple pour les chansons d’Elton John et de Bernie Taupin, mais aussi pour tant d’autres dont on louange les textes alors qu’en fait, on s’attarde principalement aux aspects musicaux. Mais pour ce qui est des premières pièces de Réjean Ducharme et Robert Charlebois, le public de l’époque s’étonnait souvent d’entendre pour la première fois des mots ou des expressions courantes dans la vie quotidienne, mais inusitées dans une chanson ; quelques fois, certains passages en joual (le « slot d’la clock ») semblaient incompréhensibles ou indéchiffrables à la première écoute.

Le « Limoilou » et la Grande-Allée de Robert Charlebois

Dans la chanson « Limoilou » (1970), le refrain fonctionne efficacement sur les assonances créées entre les noms de villes :

« J’aurais donc dû pas partir de Yamaska, j’aurais donc dû rester à Yamachiche ».

On retrouve une touche subtilement autobiographique dans la finale de « Limoilou » :

« J’aurais jamais dû partir de Montréal, j’aurais donc dû rester sur la Grande-Allée ».

Ici, on pourrait croire que Charlebois voulait opposer le quartier de Limoilou, dans la Basse-Ville de Québec, à la Grande-Allée qui traverse la Haute-Ville ; mais il n’en est rien. La référence est d’abord autobiographique et ne réfère pas à la capitale. On sait qu’il existe au Québec plusieurs artères nommées « Grande-Allée ». En réalité, Charlebois avait déjà déclaré que la maison de son enfance était située à Montréal-Nord : « J’habitais au 10581, Grande-Allée, au coin de Prieur3 ».

Une suite Rythmée de noms propres

Véritable exercice de style, la chanson « Manche de pelle » (1974) énumère une succession de noms propres de gens inconnus, sans verbes ni liaisons, sans histoire ni fil conducteur. Or, ces noms ne sont certainement pas choisis au hasard, car les sonorités et les résonances s’articulent parfaitement dans la mélodie. Comme dans plusieurs chansons de Charlebois, c’est clairement la musique, le rythme, les arrangements, les subtilités du tempo qui surpassent le texte :

« Louis Chevrefils

Tel père tel fils

Thérèse Lanoie

Faut faire de quoi ».

« Je l’savais »

Sur des sonorités qui évoquent la musique country, le texte d’une chanson comme « Je l’savais » (1977) reste apparemment au niveau de la prose rimée avec des mots tirés du quotidien ; on apprécie l’alternance habile entre les accords majeurs et mineurs, qui rendent des passages gais ou tristes à l’intérieur d’un même vers, particulièrement au début de chaque couplet :

« T’es dans la misère nouère

pis tu sais pas quoi faire.

Tu veux sortir du trou,

t’es cassé comme un clou

Je l’savais, je l’savais ».

La chanson, c’est plus que la poésie

La production non romanesque de Ducharme reste inégale et certains de ses textes ont pratiquement gâché des chansons de Charlebois. Pensons à « J’t’haïs » (texte de Ducharme et musique du guitariste Jean-Marie Benoît) ou à « Heureux en amour », qui semblent lourdes, maussades, voire désagréables, et que l’on n’a pas envie de réécouter. Paradoxalement, et c’est le cas pour beaucoup de compositeurs, un bon texte ne peut pas sauver une chanson moyenne ou une mélodie fade, mais un mauvais texte peut quelquefois contaminer et détruire la meilleure des mélodies.

Auteur prolifique, Réjean Ducharme aura également écrit une dizaine de textes pour Pauline Julien : entre autres la chanson « Déménager ou rester là » (1972, sur une musique de Robert Charlebois), qui fut un succès à la radio, et surtout la nouvelle adaptation française du ballet chanté Les sept péchés capitaux (1978, d’après Bertolt Brecht et Kurt Weill)4.

En somme, Réjean Ducharme aura fourni la matière première de plusieurs grandes chansons de Robert Charlebois ; mais dans bien des cas, le véritable génie revient en fait au compositeur qui donne vie aux mots, qui les agence et les organise de manière à ce qu’ils soient chantés, rythmés, scandés. En soi, la progression des accords contient souvent ce qui fait l’originalité d’une bonne chanson, beaucoup plus que les mots choisis. C’est clairement le cas pour des chansons comme « Tendresse et amitié » (1974), où le Charlebois mélodiste culmine, assurément inspiré par un très beau texte de Ducharme. Car la chanson, c’est beaucoup plus que de la poésie et c’est autre chose que de la poésie.

1. Toute les paroles des chansons écrites par Marcel Sabourin entre 1968 et 1971 avaient été publiées dans : Marcel Sabourin, Chansons, VLB, Montréal, 1979, 135 p., préface de Robert Charlebois.

2. Les paroles de quatre des chansons citées dans cet article, soit « Le violent seul (S’chus tanné) », « Mon pays », « Limoilou » et « Manche de pelle », sont extraites du site officiel de Robert Charlebois : www.robertcharlebois.com.

3. Yves Laberge, « L’homme qui révolutionna la chanson québécoise : entrevue avec Robert Charlebois », Cap-aux-Diamants, Revue d’histoire du Québec, n° 89, printemps 2007, p. 14.

4. Des manuscrits et une partie de la correspondance entre Pauline Julien et Réjean Ducharme se trouvent dans le Fonds Pauline Julien, à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Pour en savoir plus, on lira avec intérêt l’article de Jean-Pierre Boucher, « Réjean Ducharme, parolier », paru dans, AXE, Revue électronique de la littérature québécoise et francophone, volume 1, no 2, juin 1993. Cette revue en ligne est reproduite dans le site Internet de Bibliothèque et Archives Canada (www.nlc-bnc.ca/eppp-archive/100/202/300/axe-list/93v01n02/art-07.txt).