« Les Ticos sont toujours comme ça, plutôt silencieux, mais pleins de surprises »

Julio Cortázar, traduit de l’espagnol par Katia Benavides-Romero

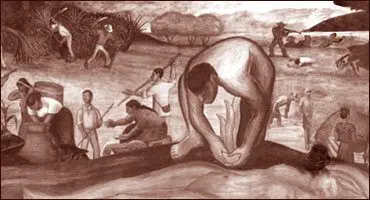

La plus ancienne illustration du « mythe » du Costa Rica, nous la trouvons dans la scène bucolique de L’agriculture, peinture du Salon de 1798, que l’on peut voir aujourd’hui au Musée d’Orsay, à Paris. Elle correspond à cette vision idéalisée de la Nature des physiocrates français : un couple de bœufs labourant la glèbe dans un paysage de rêve.

Égalité, utopie, propriété privée et individualisme sont les valeurs qui fondent la nationalité costaricienne – en quelque sorte une nationalité imaginaire – et qui ont rendu idéologiquement possible la plus ancienne démocratie de l’Amérique latine et l’une des plus stables au monde. Même aujourd’hui, en cette période de libéralisme sans adjectifs, de déclin de l’État providence et d’épuisement du projet historique du socialisme démocratique, le Costa Rica continue de se tenir fièrement au premier rang du développement humain dans le Tiers-Monde.

Le labyrinthe embrouillé de notre spécificité, parfois tout aussi inexplicable pour les Costariciens que pour les étrangers, est à l’origine d’une mystification-mythification de notre histoire insulaire : Suisse centraméricaine – et Graham Greene de rétorquer : « Quelle insulte pour les Suisses ! » -, Arcadie tropicale, démocratie rurale, îlot de paix, sanctuaire naturel, autant d’expressions légendaires fréquemment associées au nom du Costa Rica, et qui ont pour fondement une réalité historique difficile à décrypter, une ignorance quasi totale – l’Amérique centrale en général et le Costa Rica en particulier sont marginaux dans l’historiographie américaine -, ainsi que la projection à l’extérieur de notre propre isolement, de notre auto-enfermement géographique, historique, socio-économique et humain.

C’est également le résultat d’un des nombreux paradoxes déclenchés à son insu par Christophe Colomb qui, lors de son quatrième et malheureux dernier voyage, baptisa du nom de « costa rica » (côte riche) Cariari, l’actuel Puerto Limon sur la côte Atlantique, au spectacle de quelques Indiens portant des pectoraux en or fondu. Colomb, comme à son habitude, inventa une « côte riche » qui, en réalité, allait occulter ses véritables richesses durant presque quatre siècles. Le Costa Rica ne possédait ni gisements d’or à exploiter, ni masses de population à partager en encomienda1 ; c’est pour cette raison, combinée avec les Nouvelles Lois de 1542, que sa « pacification » prit un demi-siècle de retard, et qu’il fut le plus retardé et le plus frustré des pays de la région.

La longue guerre de résistance indigène aboutit à l’extermination quasi complète des autochtones qui, 200 ans plus tard, ne représentaient que un pour cent de la population totale. Cette communauté continua de se réduire jusqu’à ne plus faire partie, désormais, de la nationalité imaginaire, et devenir la plus infime de toute l’Amérique latine. Déjà à cette époque, l’élément blanc, espagnol et métis, était déterminant ; il constituait la base ethnique d’une société dont l’économie agricole reposait sur la possession de terres petites ou moyennes, en raison de l’absence de main-d’œuvre indigène et de la présence de propriétaires, à la fois colons et paysans. Ce « blanchiment » réel et symbolique amènera les Costariciens à se considérer comme des « métis-blancs », ou tout simplement comme les « blancs » de l’Amérique centrale, par une « assimilation » raciale à un faux modèle blanc. Il ne s’agit pas là seulement d’une construction idéologique, mais d’un lent processus de ségrégation et de séparation historiques.

Avant l’arrivée des Espagnols, le Costa Rica n’avait jamais réellement fait partie de la Mesoamérica – on discute encore sur l’intégration de la péninsule de Nicoya, au nord, dans la zone culturelle mexicaine -; durant le régime royaliste de Guatemala, il demeura pratiquement coupé de l’administration coloniale. Par la suite, le Costa Rica se maintint à l’écart de la Fédération de l’Amérique centrale ; en 1842, on y fusilla Morazan, le plus important promoteur de l’unification ; depuis lors, il s’est opposé à toute tentative d’intégration. Il est notoire que, dans les années 1960, il tarda à entrer dans le Marché commun de l’Amérique centrale ; dans les années 1980, il essaya de se tenir à l’écart de la crise régionale, jusqu’à l’accession à la présidence d’Oscar Arias, instigateur d’un plan pour la paix ; dans les années 1990, il refusa de se joindre au Parlement centraméricain et à toute autre forme de « centraméricanisation ».

Le Costaricien a du mal à « s’accepter », à se voir, à se contempler dans le miroir métis ou mulâtre de la « centraméricanité ». Il préfère la sécurité, sans fêlures ni contrastes, de son propre miroir biaisé dans lequel il ne voit de lui-même que ce qu’il veut voir : la différence, la distance. C’est-à-dire : égalité entre pairs et séparation d’avec les autres. L’égalité portée à l’extrême – politique, économique, sociale – se convertit en utopie, puis en achronie. Par voie de conséquence, la paix entre parfaitement dans un tel schéma idéologique.

De toute évidence, notre identité à base d’exclusivité et d’exclusion s’accommode mal des contradictions, privilégie les convergences et masque, amoindrit ou atomise l’inégalité. Aussi le Droit et la Politique – le grand échec latino-américain depuis Simon Bolivar – sont-ils les piliers de la stabilité du système idéologique costaricien. Ils trouvent souvent leur assise dans une articulation institutionnelle État-nation-société grâce à laquelle – au moins depuis cent ans – les luttes oligarchiques sont sublimées dans l’exercice alterné du pouvoir présidentiel, et la démocratie électorale fonctionne comme principe de légitimation du régime politique, en élargissant la base sociale et en réduisant les contradictions de classe.

Il n’est pas non plus difficile de comprendre que, dans ce système, l’éducation, que le positivisme associe d’emblée à la liberté et à la démocratie politique, constitue aussi une valeur intrinsèque fondamentale: l’éducation comme facteur d’égalisation sociale et en tant qu’elle pose les principes du consensus et de la stabilité. « À quoi bon une armée si nous avons des écoles ? », disait non sans ironie un ex-président, en se référant au caractère « domestiqué », idéologiquement consensuel, du Costaricien.

Dès lors, l’égalité est la valeur identitaire suprême de la costaricienneté: l’histoire du pays ne peut que révéler dans l’infrastructure socio-économique le fondement réel du mythe. L’image fortement retenue est celle d’une nation-utopie « sans classes sociales » : elle correspond à une idéalisation du XVIIIe siècle costaricien, que les historiens traditionnels qualifient de « siècle du laboureur ». L’héritage colonial de ce pays sera, pour ainsi dire, le plus léger de toute l’Amérique centrale et, malgré les inégalités sociales évidentes que l’on constate à la fin de la période de domination espagnole, une société à forte cohésion et sans contradictions raciales ni ethniques rendra possible le développement d’un capitalisme précoce. Déjà vers la moitié du siècle dernier, on exportait près de 100 000 quintaux de café, culture qui devient le principe structurant de l’économie et de la société costariciennes.

Si l’utopie costaricienne, notre « âge d’or », correspond aux XVIIIe-XIXe siècles, son espace est le plateau central : c’est là que se développa la civilisation du café qui permit l’intégration du pays dans l’économie mondiale, et que réside, encore aujourd’hui, la moitié de la population. Du fait qu’elle est pratiquement le seul haut plateau de superficie et d’altitude suffisantes en Amérique centrale, la Vallée centrale offrait des conditions idéales de colonisation. Au moment de l’Indépendance, en 1821, le Costa Rica avait une densité démographique de 1,2 habitant par km² ; sa population de 63 000 personnes vivait dans de petits villages de la Vallée centrale, et occupait à peine cinq pour cent de la totalité du territoire national.

Cet espace réduit devint le chronotope idyllique pour l’identité costaricienne : une vallée aux caractéristiques symboliquement arcadiques et utopiques, un espace clos et encerclé – en l’occurrence de montagnes – tout comme le voulait Platon, isolé et inaccessible ; l’utopie naturelle dont parlaient les physiocrates ; l’Atlantide caribéenne, le Phalanstère tropical, le Shangri-La tiers-mondiste ; l’île au milieu de la forêt ; une image d’isolement intérieur au regard de son propre territoire encore non « réalisé », de l’Amérique centrale et de son identité elle-même.

Mythiquement, du moins, le Costa Rica continue d’être la Vallée centrale. Cette dissociation interne explique l’impossibilité idéologique de se voir comme une partie de la Caraïbe ou comme une « république bananière », bien que le roman emblématique de la littérature bananière latino-américaine soit costaricien : Mamita Yunai (1941) de Carlos Luis Fallas, que Neruda appela « le Gorki d’Amérique » et qu’il célébra dans son Canto General. L’Atlantique, comme ce fut le cas pour les autres pays centraméricains – ce qui explique historiquement l’existence de Belize – ne s’est jamais intégré complètement à notre nationalité, en raison notamment de l’individualisme et de l’identité « exclusiviste » du Costaricien. Il n’est donc pas surprenant que les grands mythes fondateurs de la costaricienneté soient de métissage et d’intégration : la mère symbolique, la patronne du Costa Rica, la Vierge de Los Angeles, est noire, et son culte s’est répandu des cholos, indiens et métis au XVIIe siècle, aux Espagnols et aux criollos au XVIIIe siècle. Le Soldat Juan, ce « soldat connu » de la guerre de fondation de l’Amérique centrale (1856-1857) menée contre les flibustiers de William Walker, est un mulâtre bâtard, Juan Santamaria, intronisé « héros national » à la fin du XIXe siècle.

Dans cette insula rarissima, où le miroir symbolique – la mimesis si discréditée de Lukacs – n’admet ni écornure ni fêlure ni le moindre nuage, il est compréhensible que nous ayons une littérature et un art intimes, presque secrets, confidentiels, en mode mineur. L’art universel naît seulement de la crise et du conflit. Notre art est tout le contraire : tout en filigrane de petitesses, de détails intimes, d’innombrables petites misères ou d’exploits insignifiants de solipsisme. En 1946 déjà, l’écrivain Fabián Dobles le disait dès le titre d’un de ses romans les plus connus, Una burbuja en el limbo (« Une bulle dans les limbes ») en évoquant l’absence du sens de la tragédie chez le Costaricien : « Car la découverte artistique – cette chose indéfinissable qui ne nous a pas été donnée et que nous-mêmes ne pouvons faire qu’en nous faisant dieux – ne se dévoile que lorsque l’Enfer entre en nous, et nous blesse Et vous, jusqu’à présent, vous avez habité dans le brouillard paisible qui se trouve avant lui. »

José León Sánchez, une espèce de Prométhée métis, stigmatisé durant des dizaines d’années pour un crime d’adolescence lié au vol de l’image de la Vierge de Los Angeles – notre propre image – est actuellement notre romancier le plus important dont la meilleure œuvre est Tenochtitlán (1987), chronique de la chute de l’Empire aztèque. Une femme, Tatiana Lobo, publie en 1992 Asalto al Paraíso (« Coup de force au Paradis »), grand roman historique sur l’insurrection de la tribu Boruca à Talamanca, en 1710, événement passé sous silence dans l’histoire officielle. Tous deux, de même que le sculpteur Francisco Zúñiga ou Chavela Vargas, grands artistes mexicains d’origine costaricienne, se sont réfugiés dans la tradition mésoaméricaine pour résoudre la non-définition culturelle dans laquelle se débat la costaricienneté : île, utopie, isthme entre le Nord et le Sud, entre le plateau brumeux et la Caraïbe explosive, la mer turbulente et la montagne cachée: passion et mystère, extraversion et intra-muros.

Ne se passe-t-il jamais rien dans cette « île du jour de toujours » ? Les changements dans notre éternel présent sont aussi subtils que l’éphémère printemps que connaît pendant quelques jours la Vallée centrale après les pluies de mai, à la fin de la verte saison : un printemps secret, souterrain. Pour le découvrir, il faut plonger la main dans la terre humide et sentir sa floraison soudaine et son interne rédemption.

1. Grand domaine concédé par la Couronne d’Espagne à des colons qui y exploitaient une main-d’œuvre servile.

Carlos Cortés est né à San José en 1962. Poète, romancier, essayiste, journaliste, il s’attache depuis 1983 à faire connaître la littérature costaricienne. Il fait en outre partie du conseil de rédaction du supplément littéraire « Ancora » du journal La Nación.