Originaire du Rwanda, Marie-Josée Gicali est arrivée au Québec en 1998 grâce à une bourse d’études. Elle est aujourd’hui détentrice d’un doctorat en sciences de l’éducation, obtenu à l’UQAM. Mais, avant tout, elle est une survivante, et même une miraculée, du terrible génocide perpétré en 1994. Dans son ouvrage autobiographique, elle témoigne de l’horreur qui s’est abattue sur son pays d’origine, il y a 25 ans de cela.

À compter du 7 avril 1994, en à peine trois mois, un million de personnes (surtout des Tutsis), hommes, femmes et enfants, ont été pourchassées, torturées, assassinées, souvent à coups de machette, dans des conditions horribles. Plusieurs membres de la famille de l’auteure font partie des victimes de ce génocide, le plus rapide dans l’histoire de l’humanité. L’élément déclencheur de cette hécatombe a été la mort du président Habyarimana, après qu’un missile a été lancé sur son avion. Mais il faut dire que le drame se préparait depuis longtemps déjà. Les injustices, brimades et discriminations à l’encontre des Tutsis perduraient depuis plusieurs années. Ils étaient exclus de la fonction publique, des études supérieures, de la police, de l’armée, etc. Ils pouvaient également être impunément maltraités ou brutalisés.

Mais la distinction entre Hutus et Tutsis ne relevait que de l’arbitraire puisque, historiquement, les uns comme les autres partageaient la même langue, les mêmes croyances, la même culture et la même conscience de groupe, ce qui, par définition, faisait d’eux des membres de la même ethnie. C’est à l’époque coloniale que des distinctions furent établies entre les deux groupes. Leur séparation fut basée sur des critères morphologiques et sociaux permettant aux colonisateurs de créer artificiellement un groupe à privilégier afin d’obtenir son appui pour mieux contrôler la colonie. C’était la recette habituelle des puissances coloniales… Et la recette idéale pour faire naître de l’animosité entre les deux « ethnies ».

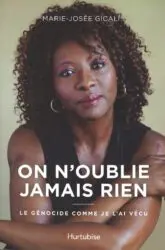

Dans On n’oublie jamais rien, Marie-Josée Gicali relate sa vie et celle de sa famille et de sa communauté avant le génocide. Une vie relativement heureuse, en dépitdes brimades. Puis, elle raconte l’horreur qui a soudainement embrasé son pays, avec les résultats que l’on connaît. On découvre en elle une jeune femme d’une force de caractère peu commune et d’une incroyable résilience. Mais la folie meurtrière ne peut que laisser des traces dans l’âme et dans le corps. On le constate doublement sur la photographie de couverture, en voyant la cicatrice laissée par la balle ayant traversé son bras ; mais aussi et surtout, dans son regard exprimant une tristesse insondable, où se décèlent tout de même des lueurs d’espoir.

Le livre de Marie-Josée Gicali est un témoignage extrêmement touchant et troublant, qu’on doit lire afin de réaliser jusqu’où la haine et la folie peuvent conduire. Un livre dont il faut absolument tirer des leçons.