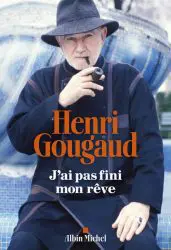

On le connaissait conteur, le voici mémorialiste et ce n’est qu’une de ses nombreuses métamorphoses. Après avoir recueilli, réécrit, rassemblé et diffusé tant de contes nés un peu partout et en tout temps, il raconte sa propre histoire, avec la même liberté, la même alacrité, la même jubilation. Le récit que, cette fois-ci, il fait de lui-même court, caracole, se réaligne, rebondit et enchante.

Il commence comme il se doit par le commencement. L’octogénaire « ouvre son livre d’images » par la guerre, l’occupation allemande, l’angoisse diffuse, la peur plus précise de la dénonciation car la famille est résolument et farouchement du côté de la Résistance, parfois active et militante. La mère institutrice transmet l’esprit de la laïcité sourcilleuse, le père et l’oncle, le refus des compromis. Un milieu aux valeurs solidement implantées chez les petites gens de la campagne (proche de Carcassonne) : le bon sens, le travail, la fierté, la fidélité, auxquels s’ajoute l’écho du lointain passé cathare. L’idéal libertaire proche parent de l’anarchie ne quittera jamais Henri Gougaud mais, reconnaît-il, « je ne cesserai jamais de chercher l’Absent introuvable », c’est-à-dire Dieu.

Il a découvert tôt la poésie dans Nadja et L’amour fou de Breton. « Je refusais alors, et je refuse encore, de considérer le réel comme le seul maître du monde. Je préfère croire à mes rêves. Au moins en eux est l’allégresse qui fait la beauté de la vie. » Des rencontres privilégiées le confortent dans cette décision. Chez Gougaud, en effet, on rencontre beaucoup de monde et les figures les plus inattendues. On y circule entre écrivains et éditeurs, metteurs en scène et metteurs en ondes, chanteurs et poètes, Brassens et Barbara, des amoureuses, un soufi, Lanza del Vasto et Marie-Louise von Franz, disciple de Jung. Mais jamais de politiciens, d’hommes d’affaires, ou d’universitaires… Et toujours et partout des amis.

Le jeune Gougaud cherche sa voie, il pense la trouver dans la chanson. À Paris, il mène une vie qui n’est pas tout à fait la bohème, mais celle-ci le séduit comme celle des saltimbanques. Il se produit dans des cabarets – dont un des plus célèbres est L’Écluse – et même à La Mutualité, haut lieu des spectacles. Il devient un parolier recherché, écrivant pour Reggiani et Juliette Gréco (tout un disque). Avec un succès qu’il ne cherche mais qu’il ne boude évidemment pas non plus. Pendant dix ans, à la radio, il retient un public enthousiaste qui ne se lasse pas d’écouter des contes. Mais dès qu’il se prend en flagrant délit de « radotage », il tourne les talons et va voir ailleurs. Du côté du roman ? Le succès est intermittent et jamais, très lucide et critique de lui-même, il ne se considère comme un véritable romancier, il connaît ses limites : les grandes fresques sociales, l’analyse psychologique fouillée, l’exposé philosophique, ce n’est pas son domaine. Les idées, et bien entendu elles ne manquent pas, doivent passer par le feu de la réalité, l’expérience vécue. Il sait écrire bref, aigu, vif, allègre. Dans ce livre, il se fait parfois chroniqueur, il rapporte ses échanges avec tant de gens connus, de chanteurs et de comédiens que le lecteur pourrait espérer des « révélations » comme certains journaux s’en font une spécialité, des potins. Si le récit glisse parfois vers l’anecdotique, jamais il ne contient un mot caustique, une malveillance, la trace d’une jalousie ou d’une rancœur. Il respecte son sujet, l’intimité de celui-ci, il sait être discret à bon escient.

Il revient inévitablement dans ces mémoires sur quelques-unes de ses idées favorites sur le conte. Marie-Louise von Franz ne s’y est pas trompée, elle qui a interrogé toute sa vie les rêves, les mythes, l’imaginaire de l’humanité : « Elle a grand ouvert mon chemin ». Ce terme, Gougaud l’aime. Un de ses livres précédents s’intitule justement Le livre des chemins et porte en sous-titre « Contes de bon conseil pour questions secrètes ». Car à chaque question posée, un conte, qu’il vienne d’Europe, d’Asie, d’Amérique ou d’Afrique, propose une réponse ; il suffit d’interroger et ensuite de voir comment cette réponse doit se traduire en actes.

Non, Gougaud n’en a pas fini avec son rêve, il veut le poursuivre jusqu’à l’extrême limite. Il s’adresse ici à « [s]on fils », qui naîtra plus tard, et son récit s’arrête, ou plutôt se suspend avec cette naissance. Mais le fils prendra la relève pour transmettre la leçon du père infatigable « passeur » des contes.