Depuis les avatars du Nouveau dont il accuse les marques à l’ère du soupçon et au-delà, le roman traditionnel subit couramment les affres de la « chirurgie » esthétique : le personnage passe au scalpel, l’intrigue subit une réduction concomitante. En lieu et place se donnent à voir le déferlement d’un flux de pensée, et non plus l’écriture d’une aventure, tel que l’a jadis formulé Jean Ricardou, mais l’aventure d’une écriture.

Le premier narrateur de Ganiishomong ou l’extase du temps résume ainsi sa posture d’écrivain, qui s’inscrit dans le droit fil des préoccupations de l’« antiroman » : « Le personnage, l’action, avance-t-il, tout cela est fiction. Le reste, c’est le vrai […], c’est l’écriture ». Le personnage, en somme, l’intéresse moins que la « pensée naturelle en action » de ce dernier.

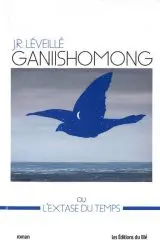

Voilà qui, un coup admis, aide à pénétrer dans une œuvre exigeante, difficilement résumable, où alternent, justement portés par le courant d’une conscience en action, citations retorses et aphorismes hermétiques, percées de méditations mélomanes et réflexions philosophiques d’un mysticisme échevelé. L’auteur, J. Roger Léveillé, ne se refuse pas non plus à l’autoréférence, citant par exemple Plage (1984) ou Ueno Takami, le poète japonais de son Soleil du lac qui se couche (2001).

« Cœur sacré », la première partie de l’ouvrage, est un chantier de notes librement (dé)structurées. Son titre est un clin d’œil à la paroisse du Sacré-Coeur, sise au centre-ville de Winnipeg, enclave où les souvenirs du narrateur le ramèneront, entièrement abandonné au temps, passé, perdu, à celui qui coule doucement sur le chemin vicinal de Ganiishomong, la « voie entre deux eaux » séparant le lac Manitoba du lac Francis qui relève, dans le contexte, de la métaphore fondatrice.

« Roman », la seconde partie, offre ensuite une mise en récit sommaire de ces notes. Tanagara, elle aussi écrivaine, vient alors s’établir sur les berges du lac Manitoba afin d’y puiser l’inspiration. La femme se prélasse sur la plage, prend des notes à son tour et se livre à la contemplation de la nature. Ce sont d’ailleurs la facture contemplative et l’absence d’intrigue qui font du roman de J.R. Léveillé un objet polarisant. Si certains trouveront là prétexte aux rêveries extatiques, pour d’autres, peu sensibles au legs du Nouveau Roman, l’extase du temps tournera subrepticement au coït interrompu.