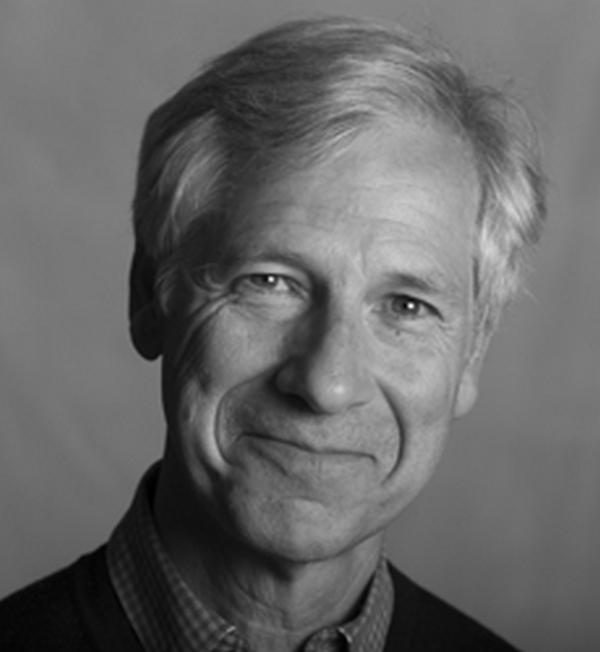

Impossible de ne pas associer Robert Lalonde aux traits de l’écrivain ici mis en scène – les allusions sont explicites – dans les différentes histoires de ce roman mosaïque qui, toutes, illustrent la difficulté de communiquer véritablement avec l’autre, difficulté décuplée par l’incessant besoin de comprendre les motivations qui nous animent et d’être compris, de combler ce manque qui nous pousse toujours vers l’autre. Toutes évoquent la difficulté et le désir de retrouver cet état sauvage qui nous permettrait de renouer avec l’« espèce d’innocence qui aurait sacré le camp », comme le dit l’un des personnages, pour communier avec l’autre. Les dialogues de ce roman nous plongent au cœur de cette recherche d’union, de ces efforts répétés pour jeter une passerelle entre soi et l’autre.

« Je fus – et à maints égards suis resté – un enfant seul. Seul avec le monde », écrivait Robert Lalonde dans Iothéka, carnets publiés en 2004. C’est cette même solitude, celle de l’enfant, puis de l’adulte qui a souvenir de l’enfant qu’il n’a jamais cessé d’être, que l’on retrouve ici. Solitude innée qui trouve parfois une résonance profonde chez l’ami, le rival d’hier, l’amant, lorsque les gardes s’abaissent, que la parole se libère. Les différents éléments qui composent cet assemblage romanesque auraient tout aussi bien pu former un recueil de nouvelles, chacune des histoires pouvant se lire indépendamment des autres, bien que toutes se répondent dans un écho fraternel qui confère à l’ensemble une armature commune, comme les carreaux d’une même fenêtre.

Écho fraternel, car c’est bien de cela qu’il s’agit ici. D’abord, dans le très beau texte d’ouverture, qui ravive le souvenir de l’enfant que l’on a été et que la vie se charge parfois de nous rappeler. « Ce n’était ni de la crainte ni de la gêne, mais comme la stupeur d’une recognition. Soupçonnait-il que j’avais été comme lui, qu’un jour il serait comme moi ? » L’enfant d’hier et l’adulte ne font plus qu’un, enfin réunis malgré la dispersion qu’impose plus souvent le passage du temps, réunis dans une même quête : « Ce qu’on aime, il faut le chercher, le trouver tout seul ».

Écho fraternel et stupeur d’une recognition traversent ces textes, ce roman aux échos tant internes qu’externes. Tantôt il s’agit de l’image paternelle qui nous est rappelée, et le vide laissé par son absence, tantôt celle d’amis croisés dans d’autres romans de Lalonde, comme Clément dans Un jour le vieux hangar sera emporté par la débâcle, que l’on retrouve ici sous les traits d’Étienne dans « Le vent qui ment ». Et toujours cette plainte sourde et continue, celles du vent, du train qui avale le paysage, du huard qui nous serre le cœur. D’un texte à l’autre, elle évoque, de façon somptueuse, la fragilité, la fugacité de toute chose.

[wd_hustle id="5" type="popup"]Mode lecture zen[/wd_hustle]

ESPACE PUBLICITAIRE

DERNIERS NUMÉROS

DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE

Loading...