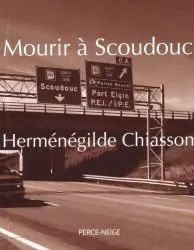

Certaines œuvres sont des pierres d’assise d’une époque ou d’une littérature. Elles deviennent une référence et semblent ouvrir la porte à différents possibles. Ainsi en est-il de Mourir à Scoudouc d’Herménégilde Chiasson, publié par les Éditions d’Acadie en 1974 et que vient de rééditer Perce-Neige dans une mouture enrichie de nombreuses illustrations.

Le titre, écrit Chiasson dans un texte qui complète le recueil et en raconte la naissance, lui avait été inspiré par Mourir à Madrid, un film de Frédéric Rossif. Il avait eu l’idée « de changer Madrid pour Scoudouc, un endroit annoncé de la grande route avec de grandes pancartes, mais dont il n’y avait, à l’époque, aucune manière de savoir où se trouvait ce lieu mythique lorsqu’on s’y aventurait. Cela me faisait penser à l’Acadie, un lieu dont on ne connaît ni le commencement ni la fin géographique. Pour ce qui est de mourir, il me semblait alors qu’on mourait en Acadie beaucoup plus qu’on y vivait ».

Placé sous le signe de la mort rédemptrice, Mourir à Scoudouc met en place les grands thèmes de l’œuvre de Chiasson : opposition entre modernité et folklore, angoisse face au destin, affirmation de l’identité acadienne, lutte contre l’assimilation. Cette poésie prenante, dense et lourde de sens, cette poésie du bout du monde a l’effet d’un révélateur. L’un de ses thèmes récurrents est cette volonté de donner à l’Acadie une réalité géographique, ce qui l’oppose dès le début à l’idée que « l’Acadie est là où il y a un Acadien ».

Mourir à Scoudouc est divisé en cinq parties séparées dans la première édition par des photos soit prises par l’auteur, soit le représentant. Malheureusement, ces photos ont brûlé dans un incendie, ce qui explique pourquoi « ce livre est donc une reconstitution, une création qui tente de s’ajuster sur l’original ». Toutefois, les illustrations sont beaucoup plus nombreuses ici et permettent de « voir » Chiasson et ses amis, des pages manuscrites et des lieux emblématiques, traçant ainsi un portrait de l’époque, toujours en relation avec le texte. Les poèmes n’ont rien perdu de leur pertinence, bien au contraire, le temps leur a donné une portée encore plus grande. Le livre a été à l’époque un succès de vente et critique : les premières éditions, dont celle qui unira les Éditions d’Acadie et l’Hexagone en 1979, dépasseront les 4000 exemplaires vendus, ce qui est en soi assez exceptionnel pour une nouvelle œuvre poétique.

Les deux premiers poèmes servent d’introduction en présentant le poète « déchiré » (c’est son image) puis en dédiant le recueil à une litanie de gens anonymes et à des éléments naturels qui caractérisent son environnement. Dérision, affirmation du « je », envolée lyrique aussitôt étouffée, passage de la poésie à la prose : Chiasson étale ses cartes avec force et détermination. Puis il traite d’une relation amoureuse qui se termine par une question : l’amour est-il possible dans cette absence de pays ? Il tente ensuite de répondre à la question, d’abord dans le poème « Eugénie Melanson » (dont il pense à l’époque qu’il s’inscrivait « dans une sorte de tradition romantique ») où il lie le passé de l’Acadie à un avenir qu’il espère possible, puis dans une série de textes où s’exprime tout son amour pour cette Acadie qu’il cherche à saisir et à définir, mais dont les contours lui échappent. Dans le poème éponyme, il raconte une expérience initiatique alors qu’il marche sur le chemin menant à ce village. Il meurt à une certaine Acadie et renaît à une autre qui lui restera à définir, à habiter, même si, pour l’heure, il ne sait trop comment. La suite « La maison du silence », qui clôt le recueil, offre un début de solution : Chiasson fait l’inventaire de ce qu’est l’Acadie pour lui en un abécédaire qui se termine à « j », puis en énumérant certaines des choses qu’il voit dans un logement qui pourrait être le sien.

Plusieurs des œuvres subséquentes se construiront autour de diverses énumérations tandis que son plus récent recueil, (12) abécédaires (Prise de parole), révèle sa structure dans le titre. Comme l’écrit Chiasson en reprenant l’idée que lui avait émise Yolande Villemaire, « si je regarde ce livre, j’y vois effectivement les grands thèmes qui reviennent toujours dans mon écriture, car j’ai l’impression que, quoi qu’on fasse pour y échapper, on finit toujours par écrire le même livre en espérant le rendre meilleur et en espérant mettre un point final à une phrase qui ne semble pas avoir de fin ».

MOURIR À SCOUDOUC

- Perce-Neige,

- 2017,

- Moncton

95 pages

30 $

Loading...

Loading...

ESPACE PUBLICITAIRE

DERNIERS NUMÉROS

DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE

Loading...