Le collège classique est né d’une tradition éducative européenne qui remonte à la Renaissance et qui visait à former « l’honnête homme » et à préparer la relève du clergé catholique, lit-on dans l’introduction très documentée de l’essai. En 1950, précisent les auteurs, il existait 58 établissements de ce type au Québec. À partir principalement des archives de cinq d’entre eux (les collèges de Nicolet, de Montréal – celui des sulpiciens –, de Saint-Hyacinthe, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de Sherbrooke), les trois historiens tentent de jeter un regard renouvelé sur cette institution fondamentale qui a perduré ici durant plus de 300 ans, soit depuis la fondation du Collège des jésuites, à Québec, en 1635, jusqu’en 1967 : c’est en effet cette année-là qu’eut lieu le virage radical qui a reconverti les collèges classiques et les petits séminaires en écoles secondaires ou en cégeps. Bien que n’appartenant pas à la génération qui l’a connue, les auteurs s’intéressent depuis plusieurs années à la vie collégiale d’autrefois, longtemps exclusivement masculine, et dont l’image demeure encore aujourd’hui bien vivante dans l’imaginaire collectif : son empreinte n’est-elle pas toujours attestée par les manifestations mémorielles que sont les conventums, les célébrations d’anniversaires de fondation, les publications de circonstances, les autobiographies d’anciens, l’inscription d’immeubles collégiaux au Répertoire du patrimoine culturel du Québec… ?

Dans Le collège classique pour garçons, Louise Bienvenue, Ollivier Hubert et Christine Hudon ont regroupé, avec ou sans modifications, des articles déjà publiés, sauf deux d’entre eux, dans des périodiques ou des ouvrages collectifs. Ils passent en revue les programmes éducatifs de plusieurs de ces maisons qui furent « le bastion de la bourgeoisie dominante » et examinent la rivalité entre la formation humaniste traditionnelle et la formation pratique que donnèrent parallèlement certains collèges et séminaires en offrant un cours commercial. Font également l’objet de considérations historiques et critiques la routine journalière des pensionnats, la séparation entretenue entre les pensionnaires et les externes, l’arrivée des communautés de frères, le rôle prépondérant de l’Église catholique en éducation. D’autres pages de l’essai sont consacrées à la figure des enseignants (des prêtres et des ecclésiastiques la plupart du temps), à la hiérarchie de ce corps professoral, à l’exercice (parfois violent) de l’autorité, aux infractions les plus courantes des élèves aux règlements. On y traite encore de la fraternité vécue dans ces milieux masculins, de la recherche et de la formation de la virilité, de l’absence de la femme en même temps que de son omniprésence dans l’imaginaire des élèves. On parle aussi de la contribution de communautés de religieuses au service matériel de ces institutions (cuisine, ménage, blanchissage), de l’entrée des sports au collège (« Mens sana in corpore sano »), des stratégies publicitaires utilisées pour attirer la clientèle…

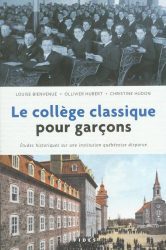

Malgré la compétence avec laquelle ils abordent toutes ces questions, les auteurs sont bien conscients que leur étude comporte beaucoup de points à approfondir. Près de 50 ans après la fermeture des collèges et des séminaires, leur essai met en lumière le prestige qui a de tout temps auréolé l’image du cours classique, « ce fleuron du système éducatif d’avant la Révolution tranquille ». Un pertinent encart de douze pages de photos significatives prises entre les années 1870 et 1950 accompagne cet ensemble de textes de qualité.

[wd_hustle id="5" type="popup"]Mode lecture zen[/wd_hustle]

ESPACE PUBLICITAIRE

DERNIERS NUMÉROS

DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE

Loading...