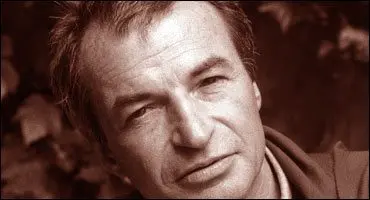

Jean Rouaud, le romancier des origines

Depuis Les champs d’honneur (Prix Goncourt 1990), les romans de Jean Rouaud sont autant de pierres d’un même édifice : la reconstruction imaginaire des origines familiales du narrateur (qui, dans un magistral pied de nez… Jean Rouaud, le romancier des origines