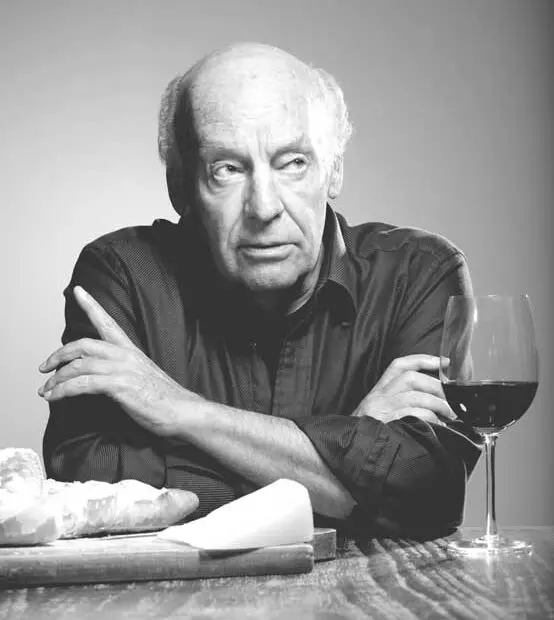

Herménégilde Chiasson : Théâtre et identité

Au Québec, on connaît Herménégilde Chiasson comme poète, comme personnalité publique, comme artiste (même si son œuvre y est trop peu diffusée) et pour certains comme essayiste, cinéaste et dramaturge. Nous porterons notre regard uniquement… Herménégilde Chiasson : Théâtre et identité