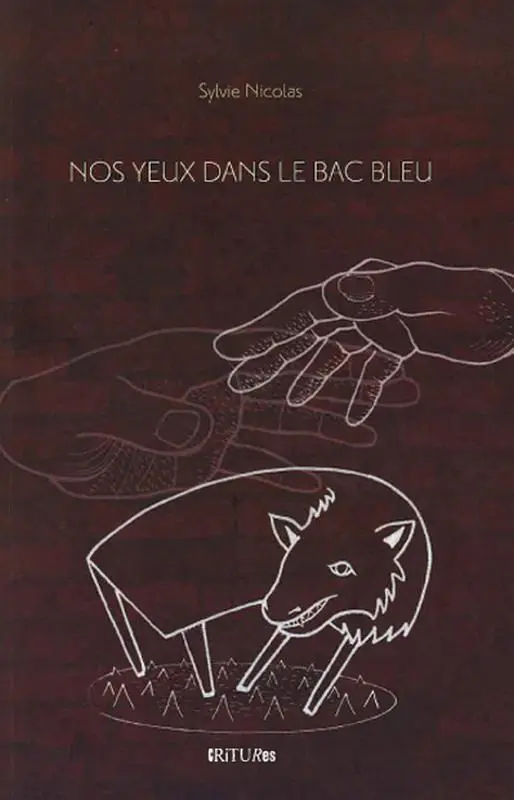

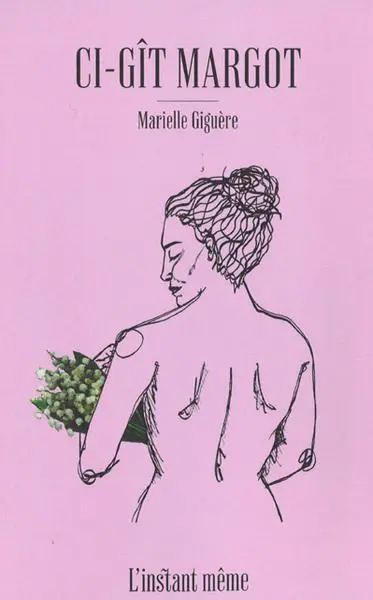

Médias : extinction, transformation, punition ?

Dire que les médias vivent une transformation profonde est un truisme. Deux essais québécois portent chacun leur regard sur cette crise, chacun avec ses diagnostics et ses pronostics. La numérisation est certainement un des grands… Médias : extinction, transformation, punition ?