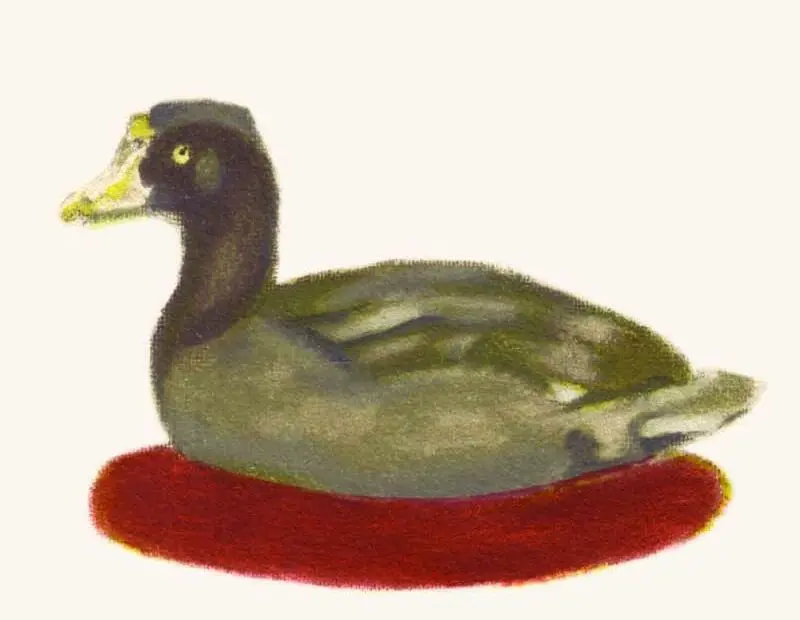

La fois où j’ai aimé une œuvre comme une personne

Chaque jour, chaque heure est une bonne occasion de découvrir ou de redécouvrir Réjean Ducharme et son œuvre, qu’ils soient au centre d’un festival littéraire ou non. Quand on parle de lui, on évoque volontiers… La fois où j’ai aimé une œuvre comme une personne