Les perspectives sous lesquelles on aborde le sport sont multiples. Pour une bonne part parce que ce dernier est un terrain de confrontations, de tensions, autant dans l’arène que sur les gradins.

Le sport, c’est une pratique du corps, mais aussi une expérience du regard ; les manières d’énoncer l’activité sportive dépendent largement de la position du sujet, de son histoire et de son parcours personnel par rapport au jeu.

Il y a une dizaine d’années, de fervents amateurs de baseball avaient poussé cette idée en concevant un livre, The Fenway Project1, où une vingtaine de partisans décrivaient leur expérience d’un même match, en fonction de leur emplacement dans le stade, de leur implication dans les résultats de la joute, des conversations tenues durant les manches. Il en résultait un portrait de la diversité de l’expérience sportive en même temps qu’un sentiment de communion pour les récits distincts des autres partisans. Dire le sport, c’est se confronter à des regards complémentaires, façonnés par des cultures, des habitudes, des métiers divers. C’est ce que nous montrent Eduardo Galeano et Jacques Doucet, à partir des perspectives de l’écrivain passionné par le soccer/football et du commentateur radiophonique des Expos.

Une voix d’été

Jacques Doucet a été la voix des Expos ; il n’est pas le seul à avoir décrit le jeu durant l’existence de l’équipe, mais il est assurément celui qui l’a fait avec le plus de rigueur, en y imprimant une cadence, une grâce et une tonalité qui en sont venues à incarner le rythme de l’équipe, de nos errances québécoises en voiture (Doucet décrivait d’autant mieux les matchs qu’il les faisait apparaître dans les champs montérégiens de mon enfance par le truchement de la radio) et de nos étés.

Le sous-titre de ses Mémoires d’un micro, Jacques Doucet, la voix d’un sport2, est tout à fait approprié, tant l’homme a participé à forger la langue française du baseball durant ses 36 années à couvrir les Expos, à l’écrit comme à la radio. Ces mémoires ont été écrites avec réticences, nous avoue Doucet. Le désir de parler de soi, après plus de 30 ans à parler des autres, n’était pas suffisamment fort pour générer de facto ces mémoires, que le milieu sportif attendait depuis longtemps. Il lui aura fallu rédiger la magistrale histoire de l’équipe montréalaise, Il était une fois les Expos3, avec la collaboration de Marc Robitaille, pour que l’idée des mémoires germe. En fait, ce nouveau bouquin s’est nourri d’anecdotes, de témoignages, de commentaires de Doucet non utilisés dans les deux tomes d’Il était une fois les Expos. Bien que la réécriture et le réaménagement de ces éléments soient majeurs et bien faits, Mémoires d’un micro souffre par moments du caractère disparate de la genèse du projet, avec des chapitres qui retracent un parcours dans le monde du journalisme et du sport et d’autres qui s’attardent aux opinions du descripteur sur les joueurs et les gérants des Expos.

Le sous-titre de ses Mémoires d’un micro, Jacques Doucet, la voix d’un sport2, est tout à fait approprié, tant l’homme a participé à forger la langue française du baseball durant ses 36 années à couvrir les Expos, à l’écrit comme à la radio. Ces mémoires ont été écrites avec réticences, nous avoue Doucet. Le désir de parler de soi, après plus de 30 ans à parler des autres, n’était pas suffisamment fort pour générer de facto ces mémoires, que le milieu sportif attendait depuis longtemps. Il lui aura fallu rédiger la magistrale histoire de l’équipe montréalaise, Il était une fois les Expos3, avec la collaboration de Marc Robitaille, pour que l’idée des mémoires germe. En fait, ce nouveau bouquin s’est nourri d’anecdotes, de témoignages, de commentaires de Doucet non utilisés dans les deux tomes d’Il était une fois les Expos. Bien que la réécriture et le réaménagement de ces éléments soient majeurs et bien faits, Mémoires d’un micro souffre par moments du caractère disparate de la genèse du projet, avec des chapitres qui retracent un parcours dans le monde du journalisme et du sport et d’autres qui s’attardent aux opinions du descripteur sur les joueurs et les gérants des Expos.

Doucet a côtoyé tous les acteurs du baseball québécois, il a fréquenté des générations d’athlètes, il a eu accès aux dirigeants, aux entraîneurs, aux journalistes, aux propriétaires, il a été témoin de presque tous les matchs de la concession montréalaise, il est capable d’en tisser la trame, de la lier à l’histoire du Québec et du sport québécois. Sa perspective est donc informée, avec assez de distance et de connaissance des jeux de coulisse pour toujours être intéressante. Ainsi, une partie du texte est consacrée à ses coups de cœur, son équipe d’étoiles, et s’il faut saluer sa capacité à relancer le débat sur la valeur des joueurs, ce qui est quand même un grand plaisir partagé par les spectateurs, celui qui s’attend à une trajectoire très élaborée de la carrière du journaliste sportif restera un peu sur sa faim. Doucet n’aime pas trop parler de lui, et à une époque d’autopromotion effrénée, il faut savoir apprécier cette réticence. Mais l’auditeur assidu en moi aurait aimé plus de détails sur le métier de commentateur sportif, sur la vie quotidienne avec une équipe, sur les séjours sur la route, sur les plaisirs et difficultés à vivre en touriste partout en Amérique du Nord durant plus de 30 ans.

D’ailleurs, le meilleur chapitre du bouquin est certes celui consacré à son métier de commentateur, aux choix qu’il a faits, à la manière dont il a recomposé la langue française du baseball, à sa façon d’établir une cohésion avec ses collègues analystes, à sa vision d’un échange radiophonique réussi autour du baseball, à la préparation requise. Ce chapitre, à lui seul, vaut la lecture du livre et montre clairement la richesse du baseball, sa narrativité, et les raisons qui font de la voix de Jacques Doucet l’un des plus agréables bruits de fond de notre expérience américaine. La grande modestie de Doucet, la chaleur et la ferveur de sa voix passent très bien à l’écrit, et quiconque a déjà entendu la retransmission des matchs des Expos ne pourra pas lire ces mémoires sans entendre Doucet s’enthousiasmer pour un double le long de la ligne du troisième. Juste pour cela, la lecture du texte est une joie, tant l’écriture sobre et précise, produite à quatre mains avec Marc Robitaille, restitue cette voix.

Esthétiser le travail sportif

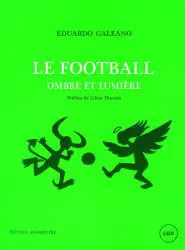

L’enthousiasme est également ce qui caractérise la prose d’Eduardo Galeano, le magistral écrivain uruguayen mort en avril dernier, laissant derrière lui une œuvre vive, engagée, marquée par des images fortes, des vignettes justement ramassées et un souci de l’histoire et de l’humanité trop rare. Le football, ombre et lumière4 est un ouvrage qui l’a accompagné sa vie durant, l’accumulation des coupes du monde et les développements ultra-capitalistes des fédérations de football l’obligeant à mettre à jour son essai, à rendre compte des nouvelles fêtes amères et planétaires où les pays se font la guerre symbolique par le football. Les cinq révisions de l’ouvrage l’indiquent, l’essai est conçu autour d’une passion qui ne quitte pas Galeano, celle du beau jeu, des courses folles, des tirs puissants, du mouvement en attaque, mais aussi autour d’une passion entravée par l’argent, les injustices, les méfaits d’une mondialisation inéquitable.

L’enthousiasme est également ce qui caractérise la prose d’Eduardo Galeano, le magistral écrivain uruguayen mort en avril dernier, laissant derrière lui une œuvre vive, engagée, marquée par des images fortes, des vignettes justement ramassées et un souci de l’histoire et de l’humanité trop rare. Le football, ombre et lumière4 est un ouvrage qui l’a accompagné sa vie durant, l’accumulation des coupes du monde et les développements ultra-capitalistes des fédérations de football l’obligeant à mettre à jour son essai, à rendre compte des nouvelles fêtes amères et planétaires où les pays se font la guerre symbolique par le football. Les cinq révisions de l’ouvrage l’indiquent, l’essai est conçu autour d’une passion qui ne quitte pas Galeano, celle du beau jeu, des courses folles, des tirs puissants, du mouvement en attaque, mais aussi autour d’une passion entravée par l’argent, les injustices, les méfaits d’une mondialisation inéquitable.

Comme dans ses essais et romans précédents, Galeano demeure fidèle à sa manière originale de raconter : par petites touches, en courts chapitres d’une page ou deux, par des histoires qui partent d’un détail et rassemblent un trait culturel ou social l’air de rien, par des portraits à la fois hagiographiques et décalés, l’auteur écrit son histoire du football. De ses sources anglaises à son origine latino-américaine prolétaire, de ses premiers grands joueurs, symboles d’un peuple qui prend son envol, à ses coupes du monde organisées comme le spectacle hégémonique du divertissement commandité, Galeano organise une déambulation fervente et critique dans le vaste univers du football, sans chercher à tout dire. Ce qui unit ces lectures du jeu, c’est d’abord la manière de le raconter, en esthétisant les prouesses des corps, en restituant la grandeur des gestes et des mouvements, en validant une dextérité qui force l’admiration. Il en résulte un chant du corps en mouvement, recadrant le football au niveau du terrain, dans ses odeurs, ses cris, ses tensions, sa vitalité. À ce parti pris pour la beauté du jeu, contre ses logiques capitalistes et nationalistes, Galeano ajoute une lecture sociale du football, centrée sur des composantes disparates de la geste sportive (partisans, arbitres, entraîneurs, journalistes, etc.) et des vecteurs de résistance et d’identification qui surviennent par ce sport. Si l’histoire racontée est subjective, mettant surtout en évidence ses mythologies latino-américaines, elle est constamment actualisée par les coupes du monde qui sont racontées en détail sans jamais prendre le dessus sur l’ensemble. Appuyé sur des recherches fouillées, comme en fait foi la longue bibliographie fournie dans l’essai, Le football, ombre et lumière est un essai captivant, grâce à la posture aussi enthousiaste que critique d’un auteur qui a trouvé sa forme et son objet, qui fait corps avec le ballon, ses athlètes et ses mémoires diffractées du jeu.

Ce que les deux livres affirment, avec des moyens distincts et selon une perspective plus ou moins distanciée par rapport au jeu, c’est la puissance narrative du sport, sa faculté à amalgamer des histoires, à recadrer des enjeux collectifs, à créer des ballets de corps en tension que l’observateur, professionnel (Doucet) ou non (Galeano), doit nécessairement remettre en ordre, esthétiser, formaliser pour y conférer des joies, des déceptions, du sens, des repères. Galeano et Doucet tracent chacun une trajectoire dans un sport particulier, mais ils disent surtout le bonheur de narrer l’exploit, le dépassement, la confrontation, la fatalité déjouée.

1. Sous la dir. de Bill Nowlin, The Fenway Project, Rounder Books, Boston, 2004.

2. Jacques Doucet et Marc Robitaille, Mémoires d’un micro, Jacques Doucet, la voix d’un sport, Hurtubise, Montréal, 2014, 291 p. ; 25,95 $.

3. Jacques Doucet et Marc Robitaille, Il était une fois les Expos : T. I, Les années 1969-1984, Hurtubise, Montréal, 2009 ; T. II, Les années 1985-2004, Hurtubise, Montréal, 2011.

4. Eduardo Galeano, Le football, ombre et lumière, trad. de l’espagnol par Jean-Marie Saint-Lu, Lux, Montréal, 2014, 320 p. ; 25,95 $.

EXTRAITS

UNE INDUSTRIE D’EXPORTATION. Au sud du monde, voici l’itinéraire d’un joueur doté de bonnes jambes et de bonne fortune : de son village, il passe à une ville de l’intérieur ; de la ville de l’intérieur, il passe à un petit club de la capitale du pays ; dans la capitale, le petit club ne peut faire autrement que de le vendre à un grand club ; le grand club, asphyxié par les dettes, le vend à un club plus grand encore d’un plus grand pays ; et finalement le joueur couronne sa carrière en Europe. Dans cette chaîne, les clubs, les agents et les intermédiaires gardent la part du lion. Et chaque échelon confirme et perpétue l’inégalité entre les parts, depuis l’abandon des clubs de quartier dans les pays pauvres jusqu’à la toute-puissance des sociétés anonymes qui en Europe traite les affaires du football au plus haut niveau.

Eduardo Galeano, Le football, ombre et lumière, p. 258.

Ce qui a été le plus difficile dans l’adaptation à mon nouveau métier de commentateur, ça été de mettre de côté mon esprit critique de journaliste. […] Quand on ouvre son micro, on sait que notre auditoire sera composé à 95 % [..] de partisans du club local. Sans confondre le rôle de commentateur avec la passion du partisan aveugle […], j’ai toujours pensé que mon rôle de commentateur était de faire participer l’auditeur à l’émotion d’un match. Or, cette émotion, elle est presque toujours partisane.

Jacques Doucet et Marc Robitaille, Mémoires d’un micro, Jacques Doucet, la voix d’un sport, p. 78.

Quand j’ai commencé à décrire des matchs des Expos à la radio, le vocabulaire qu’utilisent les commentateurs d’aujourd’hui était déjà en vogue : la plupart des termes courants (circuit, arrêt-court, voltigeur, abri des joueurs, etc.) étaient employés par les journalistes et commentateurs qui avaient couvert les activités des Royaux de Montréal. Mes camarades de travail et moi n’avons donc pas eu à tout inventer. Je me souviens toutefois de petites réunions que les journalistes et commentateurs avions eues à l’arrivée des Expos pour trouver des traductions simples et imagées pour des mots comme knuckleball (nous avons préféré « balle papillon » à « balle jointure »), Texas leaguer (« coup à l’entre-champs ») ou shoestring catch (« vol au sol »).

Jacques Doucet et Marc Robitaille, Mémoires d’un micro, Jacques Doucet, la voix d’un sport, p. 103.

Ce fut le début d’une longue et fructueuse association qui a duré 12 ans. Avec Claude [Raymond], nous avons jeté les bases de ce que seraient les cadres de radiodiffusion française des matchs des Expos, qu’il s’agisse de méthode de travail, du rôle respectif de chacun, des expressions à utiliser ou à bannir de notre vocabulaire, et des statistiques à incorporer ou à éliminer de nos reportages.

Jacques Doucet et Marc Robitaille, Mémoires d’un micro, Jacques Doucet, la voix d’un sport, p. 85.