L’aube. Dans ma bergère, une parole vivante. Profane, elle s’ancre dans ma mémoire. Nous autres icitte à l’île1 monte en puissantes marées. M’humecte. Me renverse. En poésie ordinaire, magnifiquement tellurique, œuvre oratoire des Grand-Louis, Marie, Alexis et Léopold.

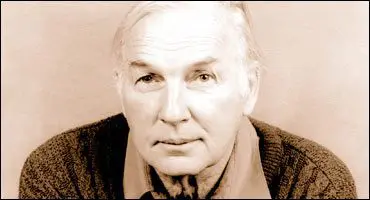

En poésie extraordinaire, prose grandiose de Pierre Perrault, voyageur du fleuve aux grandes eaux qui a récemment traversé l’Achéron. Perrault, le passionné du pays, le cinéaste des Voitures d’eau, le poète de Gélivures.

Je suis en joie. En joie tranquille aux riches heures. Cette parlure magnétique ordonne ma nature inquiéteuse, carrément erratique. Dehors, le soleil rare occupe le silence et les érables défoliés. Dans le froid janvier je sens la chaleur d’une parole révélatrice. Alors je suis loin, très loin de l’infect sabir de nos humoristes, lamentables raconteux. Je flotte avec ce grand cru d’avant la marée noire de l’A.M.I., d’avant les langues brunes du festival Juste pour rire. Oui, le Québec est avant tout un fleuve, après tout la parole d’un fleuve. Une parole fondatrice. Dans ce livre magnifique, le regretté Pierre Perrault nous lègue ses empreintes mnésiques, palimpseste de l’eau et de la terre toujours égales, toujours étales. Pour mémoire certaine. En départs avant l’arrivée. Il y a peu, le Québec avait l’âme lumineuse des personnages empreints de plénitude. L’île aux Coudres vivait en accord avec les saisons et les éléments. Ses habitants composaient leur identité avec les outils du bord, avec le solide gréement des vies assumées, ajourées, contées et racontées. Transmises et enjolivées. Enrichies. Démesurées. Le Québec était alors un territoire incontestable et incontesté, légendaire et terre à terre, aqueux et tellurique. Il demandait à produire la vie et à reproduire la nature, tout en ajoutant son grain oraculaire et poétique, tout en déplaçant sa parole ordinaire sur le territoire du mythe. Aujourd’hui, nous savons tout des étrangers, rien de notre passé.

Écoutez Alexis. Première dans l’être et dans le devenir, sa langue fabulatrice tenait « boutique de paroles ». Écoutez Marie raconter son enfance autour de la nuit, dans l’attente de la mère partie faire des ménages. Elle façonna seule son identité entre les peurs et les silences. Puis Grand-Louis, pêcheur de marsouins et homme de « parole en pure perte ». Ou Léopold, entièrement contenu dans son vécu, « obligé de prendre le pour et le contre pis de marcher dans le milieu de ça ». Perrault a « voulu […] sauver de l’oubli » ces habitants à qui il rend un dernier hommage, ces gens qui avaient du bon sens et, surtout, une identité. Alors, me diriez-vous, que faut-il de plus au Québec « pour s’identifier à lui-même » ? Mystère. Que nous sommes loin du verbe contemporain qui a tout à entendre et rien à dire ! Loin de ces mots pâles jetés pêle-mêle qui meublent l’instant insignifiant, qui singent le conquérant, qui saignent avant de signer une identité, un territoire, un avenir. Écoutez enfin notre parole contemporaine : novlangue normalisée, nivelée, d’une médiocrité insensée.

Maintenant je suis d’humeur chagrine. Pourtant, avant l’aube écrue, à ma lucarne, Les illuminations en main, j’habitais la surréalité, seul mais armé de tous les mots de la tribu. Mon corps dépareillé voyageait avec la vieille lumière cosmique. J’occupais l’espace et le temps, en Québécois universel. J’étais mon pain sans levain, mon vin jusqu’à la lie. Plus tard, dans le crépuscule indicible, je prierai les intelligences muettes de redonner aux Québécois une voix et un destin, un lieu et un futur matin.

Mais pour l’heure, l’horrible travail. Devant l’écran chaotique, tous livres brisés, le ciel se déshabite de la joie, de celle qui possède une identité, une ligne de vie crue, une parole en couleurs. Je constate notre refus d’être dans la vie, de vivre dans l’être. Quant à moi, seule certitude : je disparaîtrai sans jamais renoncer à ma parole, ni à celle de mes pères. Je disparaîtrai merveilleusement. En rimbaldien féroce.

Le Québec n’est-il pas devenu cette île de paroles dénaturées par les dialogues creux des téléromans insignifiants, par la monomanie du Money talks, par le pipi-caca-crotte-de-nez de nos dérisoires humoristes ? Il cause, le Québec. Il cause de sa Cause, sur les causes de sa décadence, de son dégommage identitaire grassement subventionné. Il cause de la qualité du défoliant de sa folie avant de mourir de rire. Face à l’hégémonie américaine, le Québec fait figure de gênant aux pieds agiles. Partout, « l’homme cherche à s’expliquer avec l’univers ». Ici, au Québec, il s’interdit d’être. Ici, il rit avec les vautours.

Soudain, la parole vibrante de Nous autres icitte à l’île me tire de mon « songe de chagrin idiot » (Rimbaud). À l’heure de la faim, je déclamerai encore. Au cœur de notre sobre poésie commune, je vivrai toujours. Après l’amour, je serai « l’orgueil d’un homme qui n’a de bien que sa généalogie ».

1. Nous autres icitte à l’île, par Pierre Perrault, l’Hexagone, 1999, 245 p. ; 24,95 $.

Pierre Perrault a publié :

Portulan, poésie, Beauchemin, 1961 ; Ballades du temps précieux, poésie, Éditions d’Essai, 1963 ; Toutes Isles, récits, Fides, 1963 ; Au cœur de la rose, théâtre, Beauchemin, 1964, et « Typo », l’Hexagone, 1988 ; Le règne du jour, description et dialogues du film, Leméac, 1968 ; Les voitures d’eau, description et dialogues du film, Leméac, 1969 ; En désespoir de cause, poésie, Parti pris, 1971 ; Un pays sans bon sens, description et dialogues du film, Lidec, 1972 ; Chouennes, poésie, l’Hexagone, 1975 ; Discours sur la condition sauvage et québécoise, album de photos et de témoignages, Lidec, 1977 ; Gélivures, poésie, l’Hexagone, 1977 ; La bête lumineuse, descriptions, dialogues du film et commentaires de l’auteur, Nouvelle Optique, 1982 ; Pour la suite du monde, description et dialogues du film, photographies de Michel Brault, l’Hexagone, 1982 ; De la parole aux actes, essais, l’Hexagone, 1985 ; La grande allure 1, De Saint-Malo à Bonavista, description et dialogues du film, l’Hexagone, 1989 ; La grande allure 2, De Bonavista à Québec, description et dialogues du film, l’Hexagone, 1989 ; Irréconciliabules, poésie, L’Action nationale, 1995 et Écrits des Forges (édition revue), 1999 ; L’Oumigmatique ou l’Objectif documentaire, récit du tournage du film et essai sur le documentaire, photographies de Martin Leclerc, l’Hexagone, 1995 ; Cinéaste de la parole, Entretiens avec Paul Warren, l’Hexagone, 1996 ; Jusqu’à plus oultre, Comeau & Nadeau, 1997 ; Le mal du Nord, essai, Vents d’Ouest, 1999 ; Nous autres icitte à l’île, récits poétiques, l’Hexagone, 1999.