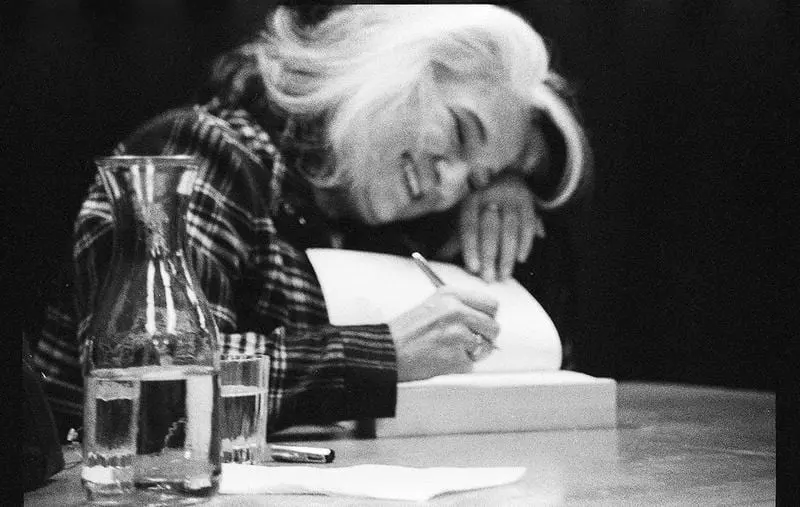

15Je fréquente la bibliothèque depuis toujours, il me semble ; du sous-sol qui l’abritait à Jonquière quand elle était comme une caverne d’Ali Baba pour mes yeux petits jusqu’aux épinettes de la grande Alice-Lane de Baie-Comeau, souvent épiée de ma fenêtre du troisième. Il me suffisait de traverser la rue pour y aller ; c’est là que j’ai rencontré Marie Laberge (photographiée pendant qu’elle signait) et Gabrielle Roy (empruntée la première dans la section adulte), c’est là que tout devenait possible : vivre, écrire, connaître, appartenir. Car, pour faire usage de  la bibliothèque, il faut en être membre, et j’ai toujours eu l’impression que les bibliothécaires, malgré leur mystère de femmes discrètes, savaient bien qui j’étais et à quoi, elles et moi, nous tenions. Un ensemble de lois, des gestes bien réglés, silence, recherche, sélection, emprunt et retour au jour indiqué sur l’étiquette soigneusement collée, ou avant. Pour le reste, j’étais libre dans les rayons et, aussi étrange que cela puisse paraître aujourd’hui, je me souviens encore de la disposition des collections et de certains grands moments de recherche dans les fiches. J’avais 4 ans, j’avais 9 ou 13 ans, j’avais 16 ans, et la bibliothèque avait déjà cette aura qu’elle conserve aujourd’hui et qui fait d’elle l’exemple même d’un lieu fantastique, d’où l’on peut partir avec tous les livres qu’on désire – tous, tous les livres – sans devoir rien donner en retour que la promesse de les rapporter. J’avais l’âge des découvertes et la bibliothèque était un lieu de survie, un château fort pour le petit bagage de souffrances que je portais déjà sur mon dos.

la bibliothèque, il faut en être membre, et j’ai toujours eu l’impression que les bibliothécaires, malgré leur mystère de femmes discrètes, savaient bien qui j’étais et à quoi, elles et moi, nous tenions. Un ensemble de lois, des gestes bien réglés, silence, recherche, sélection, emprunt et retour au jour indiqué sur l’étiquette soigneusement collée, ou avant. Pour le reste, j’étais libre dans les rayons et, aussi étrange que cela puisse paraître aujourd’hui, je me souviens encore de la disposition des collections et de certains grands moments de recherche dans les fiches. J’avais 4 ans, j’avais 9 ou 13 ans, j’avais 16 ans, et la bibliothèque avait déjà cette aura qu’elle conserve aujourd’hui et qui fait d’elle l’exemple même d’un lieu fantastique, d’où l’on peut partir avec tous les livres qu’on désire – tous, tous les livres – sans devoir rien donner en retour que la promesse de les rapporter. J’avais l’âge des découvertes et la bibliothèque était un lieu de survie, un château fort pour le petit bagage de souffrances que je portais déjà sur mon dos.

Sans surprise, j’y traîne encore aujourd’hui mes envies, j’y occupe les samedis de mes enfants. Je me dis parfois qu’on a tendance à l’oublier, mais le fantastique des bibliothèques est demeuré inchangé, s’il ne s’est pas enrichi. Avoir ses propres rayonnages semble plus dans l’air du temps que de compter sur les collections publiques, mais ces dernières sont encore là pour nous et peuvent nous définir tout aussi bien que le fait de posséder ou non certaines œuvres dans leur écrin de papier. En mars 2020, les bibliothèques ont été fermées, comme nombre d’autres  lieux intérieurs où deux humains avaient le potentiel funeste de se croiser. En novembre 2020, à l’aube de la deuxième vague de la pandémie, elles étaient de nouveau ouvertes, mais dans une formule inédite : sur réservation seulement. L’accès aux rayonnages demeurait suspendu, et de façon spectaculaire : à Chicoutimi, des bandeaux jaunes comme sur les scènes de crime criaient « ATTENTION » et des fauteuils de lecture détournés de leur fonction complétaient l’arsenal en bloquant le passage. Je ne blâme pas les gestionnaires et j’accorde peut-être trop d’importance aux images, mais cette interdiction d’accéder aux tablettes de livres comme s’il s’agissait d’un vaste danger avait de quoi frapper l’imaginaire, avait de quoi me faire briser quelques-unes des règles d’or des lieux. J’ai voulu rompre la discrétion des bibliothécaires, j’ai crié q : « c’est scandaleux, étaient-ils d’accord ? » J’ai eu envie, comme nous tous tant de fois depuis le début de la pandémie, d’être dans un autre monde, j’ai eu peine à y croire, mais, pour le résumer un peu vite et avec un brin de mauvaise foi, les livres étaient désormais dangereux – ATTENTION.

lieux intérieurs où deux humains avaient le potentiel funeste de se croiser. En novembre 2020, à l’aube de la deuxième vague de la pandémie, elles étaient de nouveau ouvertes, mais dans une formule inédite : sur réservation seulement. L’accès aux rayonnages demeurait suspendu, et de façon spectaculaire : à Chicoutimi, des bandeaux jaunes comme sur les scènes de crime criaient « ATTENTION » et des fauteuils de lecture détournés de leur fonction complétaient l’arsenal en bloquant le passage. Je ne blâme pas les gestionnaires et j’accorde peut-être trop d’importance aux images, mais cette interdiction d’accéder aux tablettes de livres comme s’il s’agissait d’un vaste danger avait de quoi frapper l’imaginaire, avait de quoi me faire briser quelques-unes des règles d’or des lieux. J’ai voulu rompre la discrétion des bibliothécaires, j’ai crié q : « c’est scandaleux, étaient-ils d’accord ? » J’ai eu envie, comme nous tous tant de fois depuis le début de la pandémie, d’être dans un autre monde, j’ai eu peine à y croire, mais, pour le résumer un peu vite et avec un brin de mauvaise foi, les livres étaient désormais dangereux – ATTENTION.

J’ai passé ainsi plusieurs mois à réserver rageusement des dizaines de livres – je ne veux pas faire croire qu’ils n’étaient plus accessibles, ils l’étaient encore, moyennant, en plus des promesses habituelles, de fouiner sur Internet plutôt que dans les rayons. La vision des bandeaux jaunes a quand même ouvert la terrifiante possibilité d’un autre monde, celui où nous perdrions l’accès démocratique, universel et immédiat aux livres. Un monde où, assurément, notre survie même serait menacée puisque « ce sont les livres qui nous sauvent ». Un monde pandémique, ou un autre monde, un monde de l’après, du dehors, avec nous-mêmes transformés, juste une autre forme de vie. Mais alors quoi, qu’en serait-il des appartenances, qu’en serait-il des mots, qu’en serait-il de nous, de nos bagages de souffrance et des possibles, dans cet univers ?

« C’est un tout petit pas de côté parfois, une micro-distance à franchir ou un geste infime, ou un petit mot souvent, mais qui font une ombre gigantesque dans laquelle tient tout le possible à sauver.* »

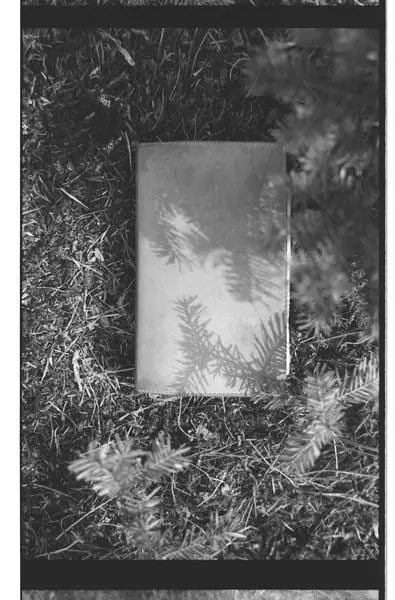

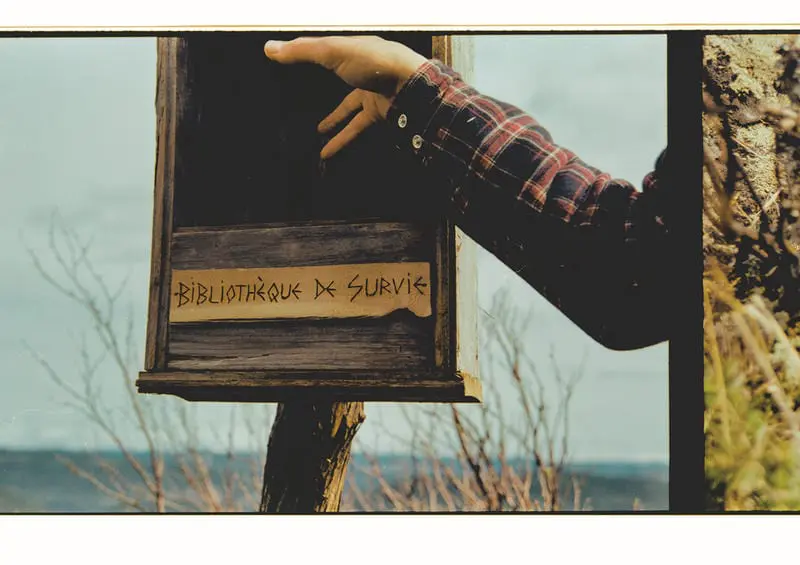

C’est par l’usage des livres et des bibliothèques, publiques ou personnelles, que nous créons nos chemins de lecture. Dans mes croyances, ils ne sont ni anodins ni futiles. Essentiels, ils sont une route vers la connaissance et l’usage du monde ; créateurs de traverses, ils nous mènent les uns vers les autres et, de façon invisible, nous rassemblent. Pour l’instant, le danger semble passé, et il n’y a plus de bandeau jaune dans les rayonnages. Mais je me saisis désormais des questions de persistance et de préservation, et il m’apparaît plus que jamais évident que nous devons éviter toutes les entraves, voire créer et élargir tous les accès. Intimes, les bibliothèques peuvent meubler les salons et les bureaux ; publiques, on les retrouve dans les sous-sols de bâtiments éclairés au néon ou adossées aux épinettes. Elles peuvent compter des centaines de rayons comme elles peuvent n’en avoir qu’un seul, solidement planté dans l’infini d’un paysage de montagnes et de lac, en dialogue avec les pins noueux ou le son des rivières. Elles sont alors dites de survie et on les doit à l’écrivain Charles Sagalane, qui s’affaire depuis quelques années déjà, bien avant que la pandémie révèle à nos yeux la fragilité de ce que nous avons et qui nous fait tenir, à créer tout un réseau de bibliothèques parallèles pour veiller à ce que des chemins restent à parcourir, un réseau dont il faut pour être membre s’aventurer sur le territoire de l’inattendu et, peut-être, avoir la gentillesse de laisser une note de passage. La seule carte nécessaire est alors celle qu’on devrait avoir en poche pour se guider, avec peut-être dans notre jeu les atouts du hasard et de la curiosité.

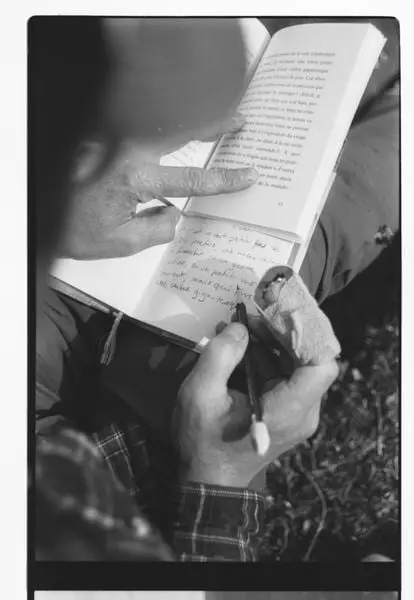

Les bibliothèques de survie sont magnifiques, petites boîtes de bois faites main que j’ai d’abord découvertes en plein hiver sur les îles aux Poires, aux Petits Atocas et sur la Petite île Verte du lac Saint-Jean. Chaussés de raquettes, il nous fallait traverser l’étendue gelée pour découvrir où dans la neige et le vent, le poète-bibliothécaire avait ancré la littérature, pour entendre lues de la voix d’un écrivain ou d’un enfant du coin une page ou deux des livres laissés là. Je suis déjà allée en remplacer une, vaillamment transportée dans la forêt, puis garnie du Livre à remonter le temps apporté avec sagacité par mon fils pour ceux et celles qui après nous passeraient par là. Mon accointance avec le projet de Charles remonte à quelques années et il n’y a pas de hasard en cela. Oui, j’accorde beaucoup d’importance aux images, et celles de bibliothèques installées en pleine nature avaient de quoi stimuler mon imagination. Je suis restée proche à la fois du poète, souvent pris en photo, et du projet, visité à quelques reprises, rassurée peut-être par l’idée que des livres laissés à l’intention des aventuriers et des perdus existent quelque part, et qu’on pourrait, en cas de problème, compter sur ces bibliothèques pour survivre. Depuis mes premières visites, Charles a développé son réseau lors de voyages vers l’est, l’ouest et le lointain, a installé des dizaines de ses petites boîtes en bois en compagnie d’humains préoccupés de littérature comme lui, en a tiré le septième ouvrage de son œuvre (à paraître en octobre 2021). Tout est consigné dans ce livre, mais aussi sur la fenêtre avec textes et photos qu’il s’est créée sur le Web ; on peut refaire ces voyages poétiques, comme il les appelle judicieusement, avec lui. Charles Sagalane traîne ses outils, ses carnets et la littérature sur le territoire, se fait bibliothécaire discret et rigoureux, ouvreur de chemins et poseur de traverses, le regard porté vers la lumière et le crayon prêt à consigner quelque grâce de nos vies.

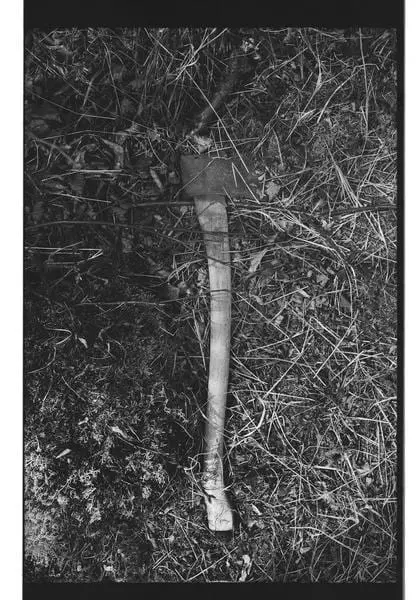

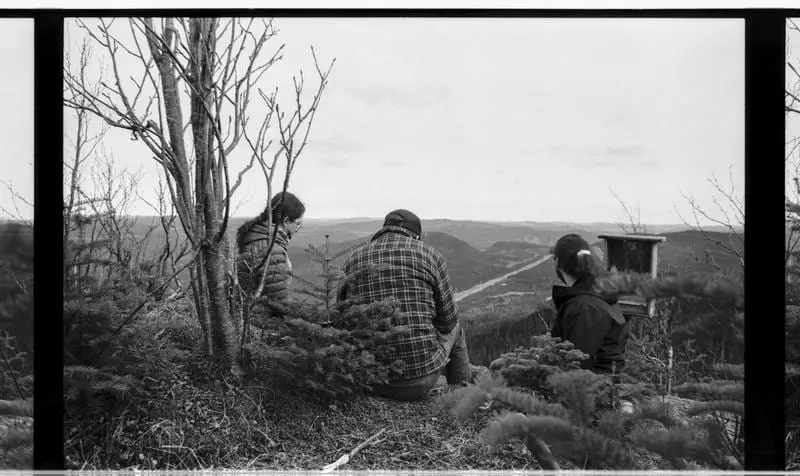

Je m’imagine qu’il sait qui je suis et que nous tenons, lui et moi, aux mêmes choses. J’ai d’ailleurs été nommée photographe de survie, puis je me suis sauvée des écueils de la pandémie, j’ai fait un tout petit pas de côté et je suis devenue, moi aussi, bibliothécaire de survie. J’ai proposé à Charles que nous installions une bibliothèque dans le parc des Laurentides, parce que cet espace liminaire me fascine. Notre choix s’est arrêté sur le sommet du mont Apica, haut lieu de survie pendant plusieurs décennies (un radar militaire y a été en fonction pendant longtemps et aurait intercepté, pendant la guerre froide, quelques avions soviétiques ; il sera bientôt converti en radar météo), qui offre aussi l’avantage d’une vue surplombante sur les montagnes environnantes et la vallée de la rivière Pikauba, les Portes de l’Enfer. Un samedi de mai, nous sommes partis en équipée de quatre pour accomplir notre besogne, Charles, Virginie sa complice, Simon l’artiste et moi. Poser une bibliothèque de survie est une sorte de rituel dont nous avons respecté la forme et les règles : repérer, accrocher, choisir, emballer, garnir, lire, partager et repartir.

C’est avec une attention aux détails et dans le privilège d’un moment de contemplation que nous avons investi les lieux, splendides, printaniers, tout en éveil, en odeurs, en textures et en plus-grand-que-soi où qu’on pose les yeux. La bibliothèque a abouti sur un petit promontoire rocheux haut de plusieurs mètres dont nous aurions pu tomber (attention !), occupés que nous étions à compter les conifères et à détailler les mousses. Point ici de toit ni de néons, d’ordinateur, de comptoir et de fauteuils, mais des livres oui, toute une pile dans laquelle il nous a fallu faire un choix, assez naturel finalement. C’est L’œil soldat de Larry Tremblay, Quelle terreur en nous ne veut pas finir ? de Frédéric Boyer et Rebâtir le ciel de Simon Émond et Michel Lemelin qui vous attendent si jamais vous atteignez le sommet du mont Apica. La magie ne réside cependant pas uniquement dans cette sélection, qui est aussi un don. De chaque livre est tiré un passage lu, médité et pris en note – pur instant de partage, avancée commune sur les chemins de lecture qui relient à soi et aux autres. Virginie nous a lu les mots profonds et concis de Tremblay, Charles a consigné ce passage de Boyer cité plus haut. En plus de nous offrir les mots de Lemelin, Simon a quant à lui solennellement redonné son Rebâtir le ciel au mont Apica, où il avait réalisé certaines des images, celles du ciel justement. Tout était dans tout, la survie, les arbres, le mont, les mots, la littérature en cavale, en plein air, là où on l’attend le moins, mais où elle a sa place, davantage qu’on ne croirait.

Soit, nous possédons le regard contemplatif de ceux qui s’arrêtent pour voir. Mais nous sommes devenus membres à vie d’un réseau qui n’a pas fini de croître et nous savons que, en cas d’urgence, il y aura toujours les mots sur les monts et sur les îles et nous savons que lire peut nous sauver. Je sais désormais tous les possibles sauvegardés, d’ailleurs je médite encore ces vers de Larry Tremblay, libre, la tête quelque part dans les épinettes du mont Apica :

Soit, nous possédons le regard contemplatif de ceux qui s’arrêtent pour voir. Mais nous sommes devenus membres à vie d’un réseau qui n’a pas fini de croître et nous savons que, en cas d’urgence, il y aura toujours les mots sur les monts et sur les îles et nous savons que lire peut nous sauver. Je sais désormais tous les possibles sauvegardés, d’ailleurs je médite encore ces vers de Larry Tremblay, libre, la tête quelque part dans les épinettes du mont Apica :

Pourtant

aucune feuille

ne ressemble à une autre

Jamais

identique à son ombre

l’arbre

ne se plaint pas

Toutes les images : © Sophie Gagnon-Bergeron

* Frédéric Boyer, Quelle terreur en nous ne veut pas finir ?, 2015, p. 52.