Tôt ou tard, la question se pose: quelle influence mes parents ont-ils eue sur ma décision de devenir écrivain ? Sur mon écriture ? Qu’écrirai-je sur eux maintenant qu’ils ne sont plus là ? Certains y consacreront un livre, tantôt pour comprendre, tantôt pour se libérer de quelque ascendance, tantôt pour leur rendre hommage.

Les cas de figure sont aussi nombreux et variés qu’il y a d’écrivains, que le sont les familles. Paul Auster a écrit son premier récit, L’invention de la solitude, à la mort de son père. Ce dernier, en mourant, lui a laissé un petit héritage qui lui a permis de se consacrer à l’écriture. S’ensuivra une œuvre qui donnera une large part à la quête d’identité. Éric Fottorino entreprendra également à sa façon une quête de ses origines et y consacrera successivement deux ouvrages, le premier à son père adoptif, le second à son père biologique peu avant que ce dernier ne décède. Plus près de nous, Robert Lalonde a récemment consacré un ouvrage à sa mère, C’est le cœur qui meurt en dernier, Michaël Delisle à son père avec Le feu de mon père. Le plus souvent, l’image du parent nous est livrée par le tamis de la fiction. On retient ce que la mémoire a conservé, ce que le présent modifie et, bien entendu, ce que la fiction transforme pour servir son propos. On pourrait multiplier les exemples, et les interprétations.

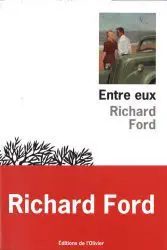

« Si mon père avait eu une longévité normale, il est probable que je n’aurais jamais écrit une ligne, tant son influence m’en aurait empêché », conclut Richard Ford après nous avoir brossé le portrait de celui-ci dans un récit qui vient de paraître sous le titre d’Entre eux. Je me souviens de mes parents1. À la mort de sa mère, Richard Ford avait déjà livré un portrait de cette dernière. Sa situation n’est pas sans rappeler celle de Paul Auster évoquée plus haut. Le père de Richard Ford est décédé alors que l’auteur n’avait que seize ans, plus tout à fait un enfant, pas encore un homme. L’héritage laissé par son père, bien que modeste, permit à sa mère de faire en sorte qu’il pût entreprendre des études universitaires et devenir écrivain.

Entre eux réunit le portrait que Richard Ford avait fait de sa mère, au lendemain de sa mort en 1981, et celui qu’il livre de son père près de 68 ans après que ce dernier est décédé. Si ces deux textes rendent hommage à ses parents – dont le parcours de vie est comparable à des milliers d’autres parents –, c’est l’aspect fusionnel de leur relation, et l’incidence que cet aspect aura sur Ford dans sa tentative de les comprendre et de se situer au sein de cette famille atypique, qui revêt ici une importance singulière : « […] confronté à leur altérité, je sens qu’ils m’échappent, comme tous les parents ». De fait, que savent vraiment les enfants de la vie de leurs parents au-delà du rôle qu’ils ont joué auprès d’eux ?

Entre eux réunit le portrait que Richard Ford avait fait de sa mère, au lendemain de sa mort en 1981, et celui qu’il livre de son père près de 68 ans après que ce dernier est décédé. Si ces deux textes rendent hommage à ses parents – dont le parcours de vie est comparable à des milliers d’autres parents –, c’est l’aspect fusionnel de leur relation, et l’incidence que cet aspect aura sur Ford dans sa tentative de les comprendre et de se situer au sein de cette famille atypique, qui revêt ici une importance singulière : « […] confronté à leur altérité, je sens qu’ils m’échappent, comme tous les parents ». De fait, que savent vraiment les enfants de la vie de leurs parents au-delà du rôle qu’ils ont joué auprès d’eux ?

Le portrait qui nous est présenté, du moins celui du père, tient ici autant du souvenir que de la composition compte tenu des années écoulées entre sa rédaction et la mort prématurée du père de Ford, les outils de l’écrivain étant désormais suffisamment affûtés pour permettre d’unir les deux pôles qui permettront de révéler, sinon une image juste de Parker Ford, à tout le moins une image qui englobe les souvenirs factuels et les émotions qui y sont liées. « Pénétrer le passé, écrit le fils devenu écrivain, est une gageure dans la mesure où ce passé tend, sans complètement y parvenir, à faire de nous ce que nous sommes ». Ford brosse le portrait d’un homme aux aspirations modestes, qui se contentait de son sort en y trouvant ce que l’on peut appeler le bonheur d’une vie simple. En plein cœur de la Grande Dépression, il réussit à garder son travail de voyageur de commerce qui sillonne le sud des États-Unis en compagnie de sa femme. Le couple semble vivre à l’abri des problèmes dans une douce insouciance propre à la classe moyenne américaine des années qui ont suivi l’après-guerre jusqu’à l’arrivée de cet enfant, qu’il n’espérait plus. Bref, c’est l’image d’un bon gars, apprécié de tous, qui n’a d’autre aspiration que de vivre sa vie sans trop d’embûches avant qu’un accident cardio-vasculaire vienne assombrir le tableau. Les années passant, certains souvenirs s’estompent, dont celui de la voix du père, d’autres demeurent vivants.

La section consacrée à la mère diffère. Ce n’est pas tant le souvenir qui compte ici que la relation qui les a unis lors des déplacements du père et après la mort de ce dernier. Richard Ford insiste sur la complicité et la connivence qu’elle partageait avec son mari, que rien ne sut remplacer. « Au plus profond d’elle-même, écrit Ford, elle m’a toujours paru résignée. Je n’ai jamais pu la sonder sans atteindre ce point de blocage où il n’y avait manifestement plus d’ouverture possible. Il ne faudrait pas en conclure qu’elle était malheureuse en permanence ou qu’elle ne riait jamais. » Une femme au courage résigné et tranquille, telle est l’image qui s’impose à la lecture de ce portrait.

Rien dans le parcours de vie de ses parents ne leur aurait permis d’envisager, ni même d’espérer, un tel hommage. C’est sans doute ce qui a amené Richard Ford à écrire ce livre, tout en s’interrogeant sur le legs que lui ont laissé deux êtres qui n’avaient rien d’exceptionnel. Cet angle particulier qu’adopte Ford le situe entre ses deux parents. « Leur lieu commun, écrit-il, était un ‘être-ensemble’ ; moi, je représentais une bifurcation, je l’ai toujours senti. » Et Ford de poursuivre : « Le titre du livre suggère qu’en venant au monde, je me suis littéralement glissé ‘entre eux’, lieu virtuel où j’ai été protégé et adoré, leur vie durant. Néanmoins, il renvoie aussi en partie à leur ‘singularité’ inaltérable, tant dans leur couple que dans leur vie de parents ». Et c’est cette singularité inaltérable qui constitue le véritable motif de ce double portrait qui se complète sans pour autant épuiser tout le mystère de ces deux êtres qui n’aspiraient qu’à être heureux, ensemble.

Le mémorialiste ne se contente jamais de raconter l’histoire des autres, il y joue son personnage, conclura Richard Ford au terme de sa plongée dans le passé. Brossant le portrait de ses parents en alternance, il parle avant tout de lui, de ses souvenirs qu’il ramène à la surface. Et ce qui le frappe par-dessus tout, c’est la somme de tout ce qui a été oublié, de tout ce qui s’est enfui au fil des ans. La vie est ainsi, tout aussi insaisissable par moments que fuyante à d’autres. Et puisqu’il est question d’oublis, ce livre aurait mérité une révision linguistique plus méticuleuse.

1. Richard Ford, Entre eux. Je me souviens de mes parents, trad. de l’américain par Josée Kamoun, L’Olivier, Paris, 2017, 190 p. ; 29,95 $.

EXTRAITS

Mon père, Parker Ford, est un grand type corpulent – un peu mou, un peu lourd, un large sourire aux lèvres comme s’il allait nous en raconter une bien bonne. Il est tout content d’être chez lui. Ses narines palpitent de plaisir. Ses yeux bleus pétillent. Auprès de lui, soulagée qu’il soit rentré, ma mère baigne dans une joyeuse effervescence.

p. 15

Son large visage charnu et malléable était adonné au sourire. Le sourire était son expression spontanée. La bouche irlandaise bien fendue. Les yeux bleus transparents, qui sont aussi les miens. Ces détails n’ont sans doute pas échappé à ma mère lorsqu’elle l’a rencontré – où, je l’ignore, à Hot Springs ou à Little Rock, un peu avant 1928

p. 17

Du coup la vente lui convenait idéalement. Son métier, avec sa façon de s’y adapter et l’amour qu’il en avait, fait partie intégrante des facteurs à considérer pour qui veut le comprendre lui. Mis devant des enjeux plus élevés, il se serait sans doute senti en échec, ce qui l’aurait fait souffrir. S’il a rêvé d’autre chose, je n’en ai jamais entendu parler. Il était à sa place et n’en doutait pas. S’il avait une image de lui-même, de son personnage, c’était celle-là.

p. 37-38

Me pencher sur la vie de ma mère est une marque d’amour. Et si la mémoire me fait défaut dans cette entreprise, il ne faut pas y voir un défaut d’amour. J’aimais ma mère comme un enfant heureux, sans y penser, sans en douter. Et une fois que j’ai atteint l’âge adulte, ces deux adultes qui se connaissaient bien se sont tenus en grande estime et grande affection.

p. 106

Ma mère savait des choses, dont certaines qu’il aurait mieux valu ignorer. On l’avait arrachée à sa pension pour la faire travailler dans des hôtels ; elle avait vécu en ville, côtoyé toutes sortes de gens et tenu le rôle du tiers encombrant dans le couple de ses parents.

p. 114