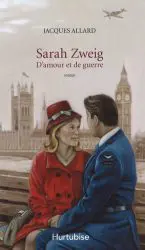

Le deuxième roman de Jacques Allard se présente comme la suite du premier, Rose de La Tuque, paru en 2011, et prend la forme du journal intime que l’héroïne Sarah Polanski a tenu en 1940 et 1942, à l’âge de 24 et 26 ans.

Le récit inclut une correspondance de six lettres écrites entre 1939 et 1945, dont Rose-Marie Blackburn est cinq fois la destinataire et une fois l’expéditrice. Cette dernière est la sœur de l’aviateur Hugues Blackburn, le grand amour de Sarah, et c’est à elle que la jeune diariste envoie régulièrement ses cahiers pour en préserver le caractère privé. Sarah Polanski, dite Zweig parce qu’elle est la nièce adoptive du grand écrivain allemand Stefan Zweig, est une étudiante juive autrichienne entrée illégalement au Canada, sans visa ni passeport, en 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale. Elle s’est réfugiée dans la réserve attikamek de Weymontaching, en Mauricie. Après avoir été dénoncée comme espionne et débusquée par la GRC, elle est recrutée comme agent secret par le service du Renseignement canadien à Londres sous le nom d’Estelle Lavoie, parce qu’elle est polyglotte et possède des dons pour le décodage. Durant la traversée sur le Queen Elizabeth avec 15 000 autres Canadiens, elle rencontre Gilbert Boulanger, mitrailleur sur le bombardier Wellington de son coéquipier Hugues. Estelle travaille bientôt comme secrétaire-rédactrice à la Maison du Canada, sur Trafalgar Square, que dirige le haut-commissaire Vincent Massey. Elle contribue avec succès à diverses opérations d’espionnage et de traduction de propagande ennemie, tout en échappant aux menées d’agents doubles et à une tentative d’empoisonnement. Sous la surveillance de son superviseur torontois Will Winter, qu’Estelle ne laisse pas indifférent, la nouvelle secrétaire mène en apparence la vie ordinaire des citadines anglaises : fréquentation de pubs, de cinémas et de librairies, promenades dans Londres et visites en région, achats de vêtements et de nourriture…, à quoi s’ajoutent une entrée à la National Gallery, un concert au King’s College et une escapade écossaise en compagnie de son Hugues qu’elle se désole de ne pas voir plus souvent. On la tient en même temps informée de la barbarie nazie en cours : exécutions arbitraires avec défenestration, déportations dans les camps de concentration, enfants volontairement étouffés, incendie d’un immeuble où l’on a enfermé 900 Juifs, pendaisons… Sous le nom de Brigitte Tremblay, elle effectue bientôt un nouveau stage à Bletchley, une maison secrète où l’on travaille sur le décodage de la fameuse machine allemande Enigma. On la prépare aussi pour d’autres éventuelles missions particulièrement périlleuses. En 1944, Hugues est gravement brûlé lors du rude atterrissage de son Lysander en Normandie. Il se rétablit tranquillement au Queen Victoria Hospital pendant que son amoureuse, nouvellement engagée dans la Résistance et parachutée dans la région parisienne, est trahie, arrêtée, torturée, puis portée disparue. « Sarah reviendra », dit Hugues pour clore le récit, ouvrant ainsi la porte au troisième volet de la trilogie aujourd’hui envisagée par l’auteur.

Ce roman « d’amour et de guerre » repose sur des faits de provenance diverse soigneusement vérifiés par Jacques Allard, qui fournit à la fin l’ample bibliographie des principaux ouvrages qu’il a consultés durant les cinq ans de la rédaction de ce deuxième tome. Sarah Zweig est du reste un roman sur des livres, où pullulent les noms d’écrivains (romanciers, poètes, essayistes…), les titres d’œuvres et les citations de toutes sortes. Certains auteurs reviennent plus souvent que d’autres : Stefan Zweig, Shakespeare, Virginia Woolf, Walter Scott, Freud…, y compris les Québécois Saint-Denys Garneau, Gabrielle Roy, les romanciers-soldats Jean-Jules Richard et Jean Vaillancourt, Éva Senécal…Nombre de peintres et de musiciens apparaissent également : Renoir, Rubens et Brueghel, Haendel, Mozart et Schubert par exemple.La réalité historique est pour sa part amplement mise à profit, qu’elle soit récente (la Nuit de cristal, l’opération Barbarossa en Pologne, le débarquement raté de Dieppe, le plébiscite de Mackenzie King, la présence de U-Boots dans le Saint-Laurent…), ou plus ancienne (les batailles de Culloden en Écosse en 1746, des plaines d’Abraham en 1759 et de Trafalgar en 1805, l’épisode de la pierre de Scone, dite de la Destinée…)Au centre de ces chassés-croisés, « la bête hitlérienne » est l’ennemie à abattre et le récit la désigne à de nombreuses reprises sous les aspects les plus négatifs : le Furieux, le fou ou l’idiot de Berlin, le petit moustachu, le capoté du bunker, l’ogre du Reichstag, le Satan nazi…

L’un des intérêts majeurs du roman vient de sa langue fluide, abondante et précise, qui expose avec intelligence les faits multiples et les différents états d’âme des protagonistes. Le romancier Allard le dispute bellement à l’excellent essayiste qu’il fut.

ESPACE PUBLICITAIRE

DERNIERS NUMÉROS

DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE

Loading...