« Crétin ! » lança à Salter le lieutenant-colonel à qui il annonça un jour sa décision de quitter l’armée pour se consacrer à l’écriture alors qu’il était au faîte de sa gloire comme pilote de chasse dans l’armée américaine. L’officier à qui il avait précédemment remis sa lettre de démission, après douze années de loyaux services et une centaine de missions, dont certaines durant la guerre de Corée, s’était montré plus réservé, aussi neutre que s’il lui avait rendu une boîte de chaussures, dira James Salter dans cet ouvrage regroupant un entretien paru en 1993 dans The Parish Review et trois allocutions données à l’Université de Virginie en 2014, dans le plus pur style d’auteurs américains s’adressant à un public universitaire où se mêlent éléments autobiographiques, genèse des œuvres avec retours sur les éléments précédents, et réflexions sur l’écriture, sur le métier d’écrivain. Car, à n’en pas douter, l’auteur d’Une vie à brûler s’est consacré à l’écriture avec rigueur et discipline, des règles de conduite sans doute héritées de son passage à l’Académie militaire de West Point.

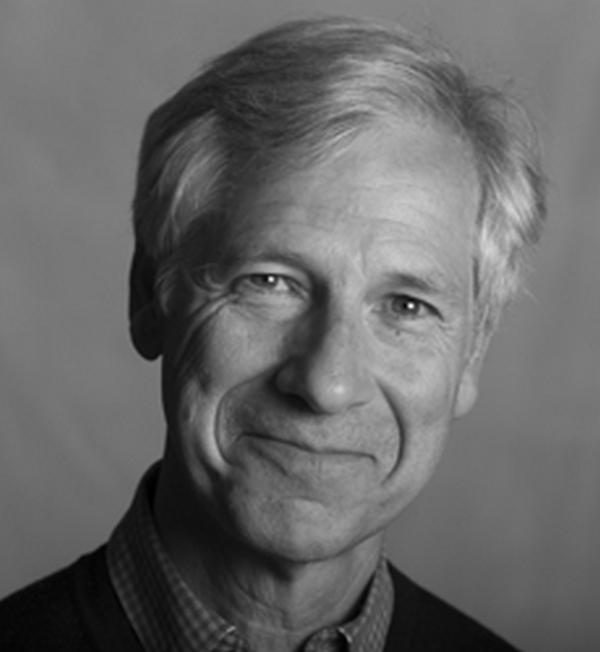

James Salter, né James Arnold Horowitz en 1925 dans le New Jersey et décédé le 15 juin 2015, a tout compte fait peu écrit comparativement à certains de ses contemporains, dont plusieurs ont reconnu son immense talent. « James Salter est un des derniers grands maîtres littéraires, dira de ce dernier Julian Barnes. Son œuvre est d’une élégance rare. » Salter ne cherchait pas tant à devenir un référent littéraire qu’à construire des romans qui ne s’écrasent pas, pour reprendre une image propre à ses activités de pilote. Pour Salter, ce dont rendent compte l’entretien et les conférences qu’il donna, chaque phrase devait s’insérer dans la poursuite du récit avec la précision et la minutie de l’horloger qui sait qu’un seul cran imparfait peut suffire à fausser la lecture, à ne faire que du bruit sans rendre compte avec exactitude du temps qui passe. Aussi, révisait-il ses manuscrits à la manière d’un haut gradé passant en revue ses troupes. Qu’un seul mot sorte du rang, il était aussitôt supprimé. « Je suis un frotteur, confiera-t-il, quelqu’un qui aime polir les mots dans sa main, les retourner et les sentir, se demander si c’est réellement le meilleur mot possible. Ce mot dans cette phrase a-t-il un potentiel électrique ? » Pas étonnant, apprend-on par la suite, qu’il écrive d’abord à la main, retranscrivant par la suite ses manuscrits à la dactylo, une première, puis une seconde fois, chaque nouvelle version le rapprochant de l’alignement parfait recherché. Salter avait besoin de ce contact presque physique avec l’écriture, de ce corps à corps avec les phrases, les paragraphes. Le martèlement des touches du clavier d’une dactylo, avec retour du chariot, lui convenait davantage que le doigté furtif des ordinateurs.

Tout ce qui n’est pas écrit, couché sur le papier, disait-il, disparaît. Ses romans, dont les plus connus demeurent Un sport et un passe-temps, Un bonheur parfait, Et rien d’autre, cherchent à soustraire à l’oubli ce qui, à ses yeux, est déjà en voie de disparition, de dissolution. Salter résumera en ces termes le second roman cité ci-dessus : « […] ce sont les galets usés de la vie conjugale ». Le passage du temps, l’usure laissée sur les gens, les relations amoureuses, tels sont les sujets le plus souvent abordés par ses romans dans une langue certes élégante, mais qui réserve également maintes surprises au sein de phrases finement ciselées.

James Salter rend également hommage aux écrivains qui l’ont influencé, voire profondément marqué : Saul Bellow, Vladimir Nabokov, Isaac Babel, Anton Tchekhov, Federico García Lorca, Virginia Woolf, William Faulkner, Jack Kérouac, Paul Léautaud, parmi tant d’autres qui ont concouru à sa formation. Sur le plan littéraire, Salter est un autodidacte. Les livres sont des mots de passe, rappellera-t-il à ses auditeurs pour les inciter à leur tour à découvrir leur propre monde, à découvrir leur propre langage. Il sera encore plus explicite sur le métier d’écrivain, sur les exigences de ce dernier : « Comme matière première, on possède tout ce qu’on a vu, entendu ou ressenti, et il faut passer en revue cet immense tas de déchets où le feu couve encore, au risque d’être étouffé par les fumées et la poussière, gratter et fouiller jusqu’à trouver quelques pépites jetées par erreur. Il faut alors assembler ces fragments ternis et cabossés, les polir, les mettre dans l’ordre et tenter de les réorganiser de façon cohérente et significative. Il ne s’agit pas seulement de remplir une poubelle au hasard et de la vider à nouveau ». En d’autres mots, « [ê]tre écrivain, c’est se condamner à toujours corriger ».

Salter par Salter livre un autoportrait des plus justes de son auteur, tout en levant le voile sur les sacrifices et les exigences d’une vie consacrée à l’écriture. James Salter était assurément un écrivain de haut vol.

[wd_hustle id="5" type="popup"]Mode lecture zen[/wd_hustle]

ESPACE PUBLICITAIRE

DERNIERS NUMÉROS

DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE

Loading...